Адаптация – это, мягко говоря, непросто. Больше того – тяжело, больно, мучительно. Потом и кровью. Но виноват в этих наших страданиях не тот человек, к которому и с которым мы вынуждены адаптироваться, а виноваты сами психические закономерности. Но неужели у нас недостанет ни ума, ни сердца, чтобы понять это и проявить подлинную любовь? Мне кажется, должно хватить, нужно изыскать. Нельзя быть слепым заложником своих рефлексов, нельзя быть заложником адаптационных закономерностей. Они есть, они действуют. Но мы не рабы, и рабы – не мы. Надо подниматься над собственной психической жизнью и управлять ситуацией – ради себя, ради любимого человека, ради вашего с ним счастья.

А посчитать не пробовали?

Впрочем, все было бы не так плохо, если бы идеология "Ты меня не понимаешь!" – "А ты меня!", о которой мы только что упомянули, не была бы саморазвивающейся. На деле же она, к сожалению, именно такая – на достигнутом не останавливается и развивается…

Как это происходит? Да очень просто: "Ты меня не понимаешь!" – "А я и не собираюсь!" – "Да пошел ты!" – "Да пошла ты!" В общем, конструктивный разговор двух любящих друг друга людей… Надо ли пересказывать, сколько боли и страданий стоит за этим обменом фразами? Думаю, что и не нужно стараться. Каждый на себе испытывал. Это просто мука!

Ведь потребность в том, чтобы тебя поняли, это… Помните, как в фильме "Доживем до понедельника": "Счастье – это когда тебя понимают"? Причем то, что тебя понимают, – это не только симптом счастья, это значит еще, что тебя любят (по крайней мере, это так воспринимается супругами). А ведь весь первый период брака мы думаем только об этом – любит или не любит, любит или не любит?

Мы совершили поступок, попортили паспорт и теперь должны удостовериться в главном – а истинные ли чувства испытывает к нам наша вторая половина? Вообще-то на период бракосочетания казалось, что этот вопрос был уже решен окончательно – любит, можно не сомневаться. В противном случае чего было в брак вступать? Но, как выясняется, в мире нет не только ничего абсолютного, но и ничего окончательного.

Стресс первого года рождает неуверенность и сомнения, и все это при том, что сейчас самое неподходящее время решать, любят вас или нет! Самое неподходящее! Сейчас стресс и ноль адекватности! Какое – любит, не любит, бросит, поцелует?! Вообще не об этом речь! Пороги бы пройти, устаканиться, не утонуть и не расплескать главное. Не бросить в почву зерна сомнения и взаимной неприязни – вот в чем сейчас задача–максимум, а уж проверять силу любви в таком состоянии – это совершеннейшее безрассудство, бессмыслица и самоубийство! Но проверяют. И к выводам приходят неутешительным. А ведь уже все, паспорт попортили…

Некоторые, правда, тут же решаются вторично попортить свои паспорта и бежать со всех ног из семейной лодки, которая разбилась бог знает обо что. Львиная доля разводов приходится именно на первые три года брака. И теперь, мне думается, всем понятно почему. Психологию не изучали! Вот и весь сказ.

Остальные же, кто пережил этот критический период, вряд ли могут чем-то особенным хвастаться. Они заложили основу для своих будущих стычек и проблем. Именно здесь, в первые годы супружества, формируется почва всех последующих конфликтов и противоречий внутри семьи. Потому что именно в эти годы проходило жестокое испытание на прочность даже не брака как такового, а друг друга. В этом вся беда.

Вместо того чтобы стать чем-то единым, командой, вместо того чтобы объединиться перед лицом стресса и кризиса, которые испытывают оба, двое проверяют на прочность друг друга. Кто первым не выдержит? У кого первого сдадут нервы? Кто первым продемонстрирует свою несостоятельность и неготовность к браку? Кто первым будет предателем взаимных обязательств? Все это здесь – на первом году брака, в первые три, может быть, два года. "Проверка на вшивость".

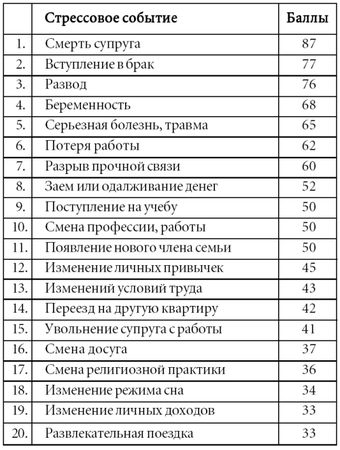

Как же нужно было пережить этот кризис? Прежде всего необходимо было понять, что происходит. А происходит акклиматизация в браке. Вот берем нехитрую таблицу стресса…

Сила стресса, вызванного нарушением привычного образа жизни

(в относительных единицах)

И считаем… Вступление в брак – 77. На двоих – это 154. Переезд на другую квартиру (а кто-то один точно переезжает) – 42, а то и все 84. В сумме уже от 196 до 238. Появление нового члена семьи (а тут их появляется с гаком – тесть, теща, свекровь, свекр, не считая прочих); мы возьмем на круг по минимуму – 100. Теперь в сумме уже 296 или 338. Добавим изменение личных привычек – 90 на двоих. Смена досуга – 74. Получаем – 460 или 502. Добавим еще сюда изменение личных доходов – 66. Плюс развлекательная поездка (свадебное путешествие, прости господи) – 66. А если еще, не дай бог, разрыв предшествующей прочной связи, беременность, смена места работы или ее потеря, поступление на учебу, смена религиозной практики… В общем, уходим хорошо за полтысячи условных единиц! И это при том, что смерть супруга – это всего лишь 87… Ну так стресс или не стресс? Стресс – огромадный! И что-то мы на этом фоне ссоримся… Странное дело! Хорошо, что не поубивали друг друга. И единственное объяснение этому – любофф. Самая настоящая. В противном случае поубивали бы. Сто процентов. Как есть – поубивали.

...

Итак, понятно, что вступление в брак – есть тяжелейший стресс. А стресс – это напряжение. Причем неосознанное. Выраженное чувство внутреннего дискомфорта, которое проявляется, с одной стороны, желанием вернуться в прошлое, к прежним поведенческим стереотипам, а с другой стороны – выраженным недовольством в связи со всем новым, к чему приходится привыкать, адаптироваться. В результате любая мелочь в отношениях между молодоженами превращается в "страшную беду". Конфликт легко может возникнуть на ровной почве. Но ведь не всегда возникает… И это отдельная проблема.

Тихо сам с собою я веду беседу…

У молодоженов есть позитивный настрой на брак. У них в головах есть идеальная модель брака – где все счастливы, где мир, тишь–гладь, божья благодать. Они, наконец, не хотят жалеть о содеянном, а разводиться – это все-таки, как ни крути, значит – продемонстрировать свою несостоятельность. Именно эти силы и заставляют их сдерживаться от отчаянного мордобития. То есть напряжение возникает, раздражение возникает, недовольство и т. д. и т. п. – все это в наличии имеется, но настроенные на счастливое будущее молодожены с этим борются. Теперь вопрос – как они это делают?

А делают они это просто: затыкают себе рот. Вот снова что-то происходит – муж не вынес мусор, "хотя мы договаривались", или задержался где-то и не доложился, или жена сделала суп с фасолью, который он терпеть ненавидит, или так погладила ему рубашку, что лучше бы уж он сам ее себе погладил…

На фоне общего напряжения и стресса вполне нормально устроить из этого драму вселенского масштаба: "Ты меня не любишь! Ты меня не понимаешь! Тебе на меня наплевать! Сколько раз просил фасоль в отношении меня не применять!" Ну и ответная речевка, разумеется: "А я сколько раз просила, чтобы ты, если задерживаешься где-то, сообщал – я же сижу–волнуюсь! А то шлялся где-то с друзьями! А я места себе не находила! Подлец ты!" Не останавливаемся на достигнутом: "А ты – гадина!" И еще удар: "Ненавижу тебя!" И еще: "Ну и пошла ты!" В общем, есть повод для задушевных бесед о том, ху из ху.

То есть могла бы развернуться дискуссия – совершенно очевидно. Но не разворачивается… потому что весь этот благородный протест затыкается в собственной глотке – ради "счастливого будущего", ради "счастливого брака", ради… Хотя на самом деле и не важно даже, ради чего затыкается, важно другое – важно то, что замолчать – это не значит остановить речь. Хитрость в том, что речь человека состоит из двух составляющих – внешней и внутренней, грубо говоря – из того, что мы произносим вслух, и из того, что мы вслух не произносим, а просто думаем. И тут возникает наисложнейшая коллизия.

Во–первых, если нельзя что-то произнести, озвучить, высказаться по какому-то вопросу, то психологическое напряжение, как все мы хорошо знаем, усиливается. А напряжение – оно как электричество, дает энергию для работы. В данном же случае "работа" – это прокручивание одних и тех же деструктивных мыслей внутри собственных мозгов по сто двадцать пять раз на дню. Теперь вопрос: что же случится с нами, если мы сто двадцать пять раз повторим про себя: "Ей на меня наплевать!" "Я для него совершенно ничего не значу! Пустое место!"? Если повторить это сто двадцать пять раз, то из единичной реплики, спонтанной реакции в ответ на неприятную ситуацию эта мысль превратится в самую настоящую теорию, можно даже сказать, идеологию, а идеология – это сила, причем бронебойная. "Учение Маркса и Ленина всесильно, потому что оно верно" – и ничего не попишешь: теория!