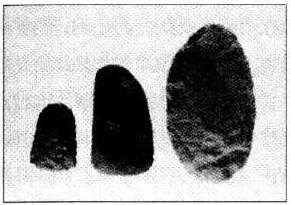

Главной "приметой" позднего неолита Кореи в хозяйственной области считается гораздо более широкое, по сравнению с предыдущим периодом, распространение примитивного земледелия и развитие орудий земледельческого труда. Окаменелые семена чумизы, найденные в поздненеолитических слоях памятника Намгённи под Пхеньяном, говорят о том, что, как и в неолите Северного и Центрального Китая, земледелие в неолитической Корее началось с одомашнивания именно этого злака. Ряд японских ученых высказывает также предположение, что примитивные формы рисосеяния, выработанные уже в конце III тыс. до н. э. неолитическими насельниками низовий р. Янцзы (южный вариант культуры цюйцзялин), могли быть известны и поздненеолитическим обитателям долины р. Ёнсанган на юго-западе полуострова. Но даже если это и так, чумизу все равно следует считать основной культурой древнейших земледельцев Кореи вплоть до распространения поливного рисосеяния на среднем этапе бронзового века (середина I тыс. до н. э.). На конечном этапе позднего неолита возделываться стали также соевые бобы, играющие громадную роль в рационе корейцев вплоть до сего дня. Из сельскохозяйственных орудий чаще всего встречаются жатвенные ножи полулунной формы (известные также развитому неолиту Китая - культуре луншань), плечиковые мотыги-топоры, каменные и костяные лопаты (классические образцы их найдены на стоянке Кунсанни, уезд Ончхон пров. Юж. Пхёнан), костяные серпы (часто изготавливавшиеся из клыков дикого кабана) и многочисленные каменные зернотерки. Для раннеземледельческого комплекса как на Севере (долины р. Амноккан и Туманган), так и в центральной части полуострова весьма типично каменное орудие, условно идентифицируемое как лемех неолитического "плуга". Оно представляет собой обработанный с нескольких сторон кусок зернистой вулканической породы овальной формы, заостренная часть которого использовалась, по-видимому, для разрыхления земли (см. рис. 6). Одновременно с земледелием развивались и примитивные формы содержания домашних животных, прежде всего - как и в китайском неолите - свиньи и собаки. Несмотря на постепенное развитие производящих форм хозяйства, по-прежнему сохраняли свое экономическое значение и присваивающие формы: рыболовство с использованием сетей в прибрежных районах, охота на оленей и диких кабанов и собирание дикорастущих злаков, корней и орехов - во внутренних. Около полутора-двух тысячелетий понадобилось для того, чтобы земледелие - уже с использованием более производительных железных орудий - смогло бы стать основой хозяйства.

Однако даже в своем несовершенном неолитическом виде примитивное земледелие сыграло громадную роль в ускорении процесса исторической эволюции на полуострове, дав населению надежный дополнительный источник питания и избавив его от безусловной зависимости от рыболовства, вынуждавшей людей селиться прежде всего по берегам морей и рек. Население позднего неолита значительно увеличилось благодаря новому источнику пищи. Оно начало основывать поселения в прежде малоосвоенных внутренних районах полуострова. Активно осваиваются районы к югу от р. Пукханган (западная часть пров. Канвон), территория нынешней пров. Сев. Чхунчхон (к северу от р. Кымган) и т. д. Освоение значительных территорий и необходимость гарантировать выживание небольших деревенских кровнородственных коллективов в случае неурожая заставляли жителей различных деревень одного и того же района вступать между собой в более тесные отношения, активнее обмениваться продуктами и материалами, заключать долговременные союзы, и т. д. Именно из этих первых форм "наддеревенской" социальной организации позднего неолита впоследствии вырастали чифдомы (вождества) и племена.

Рис. 6. Каменные лемехи неолитического плуга, найденные в дер. Ссанчхонни уезда Чхонвон пров. Сев. Чхунчхон на месте поздненеолитического жилища. Длина - 14,7 см (коллекция Государственного музея г. Чхонджу).

Весьма возможно, что оседлая жизнь, укрепившиеся межобщинные связи внутри полуострова и оживленные контакты с представителями других неолитических культурных комплексов вне Кореи (луншаньской и луншаноидных культур Китая, культуры дзёмон Японских островов, и т. д.) могли способствовать, особенно на поздних этапах корейского неолита, появлению первых форм протоэтнического сознания (в самом общем виде - классификации "мы-они" в отношениях с представителями других культурных горизонтов). Однако в целом на этой стадии, при отсутствии устоявшихся надобщинных политических структур, говорить об этнической принадлежности можно только очень условно.

Внутри общины, по-видимому, продолжали господствовать родовые эгалитарные формы. Социальный контроль (в той мере, в которой он был вообще необходим в обществе этого уровня) основывался на традиционных коллективистских нормах, брачных отношениях, институтах старшинства и лидерства. Лидеры в обществах такого типа обычно выбираются на основе личных качеств, а не накопленного в роду богатства, что характерно для более поздних этапов социального развития. Они не имеют права приказывать общинникам или принуждать их (т. е. обладают авторитетом, но не властью) и мало отличаются от остальных общинников по уровню потребления. Действительно, археологические материалы не дают возможности говорить о существовании сколько-нибудь серьезного социально-имущественного расслоения в неолитической Корее. Не было, как кажется, в корейском неолитическом обществе и серьезных межобщинных вооруженных столкновений. По крайней мере, следов массового насилия археологи в соответствующих слоях пока что не находили. Это и неудивительно - ведь война появляется лишь на том этапе развития общества, когда добыча от вооруженных грабительских набегов на соседние общины превышает потенциальные риски для самих нападающих, т. е. когда определенный уровень развития производительных сил позволяет накапливать значительные излишки. Как представляется, в неолитической Корее такой уровень так и не был достигнут.

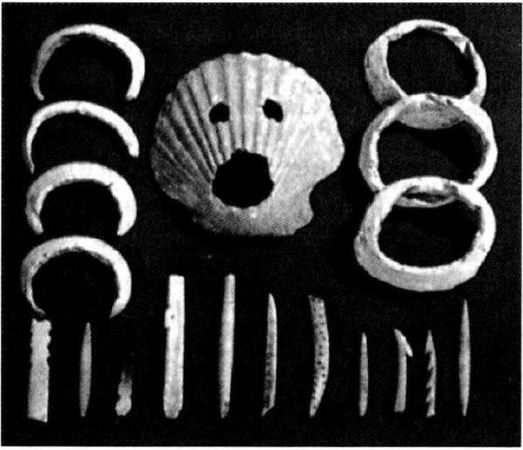

Материалов, позволяющих судить об искусстве и в особенности о религиозных верованиях позднего неолита (да, по сути, и корейского неолита в целом), практически нет. Костяные изображения собачьих, свиных и змеиных голов, найденные на стоянке Сопхохан (устье р. Туман, близ границы КНДР с Россией) интерпретируются скорее как декоративные, чем ритуальные. То же можно сказать и о глиняных изображениях птиц и собак, найденных на другой северокорейской неолитической стоянке, Нонпходон (близ г. Чхонджин, пров. Сев. Хамгён). С зачатками религиозного культа, по-видимому, можно безусловно связать лишь знаменитую маску-изображение человеческого лица из раковины (с дырочками на месте рта и глаз), найденную в третьем слое Тонсамдона (см. рис. 7). Видимо, она, как и найденное в Осанни очень похожее глиняное изображение человеческого лица, представляла человекоподобных духов - покровителей общины. Традиция изображать лики духов-покровителей, защитников от "нечистой силы", на черепице, бронзовых пластинах, и т. д., жила в Корее еще очень долго, и весьма возможно, что ее корни следует искать в этой примитивной неолитической маске. Неолитических погребений известно в Корее пока еще очень мало, и вывести какие-то общие закономерности погребального ритуала пока что не представляется возможным. Ясно, что покойников хоронили в вытянутой позе, головой большой частью к востоку или юго-востоку, иногда с каменными топорами или нефритовыми браслетами. Следов серьезной социальной стратификации погребения не дают.

Рис. 7. Знаменитая тонсамдонская маска, в окружении костяных украшений и рыболовецких орудий.

Антропологический, прежде всего краниологический, анализ останков людей, обнаруженных в одном из северокорейских неолитических захоронений (г. Унги, пров. Сев. Хамгён), показал их принадлежность к короткоголовому (брахицефальному) типу восточных монголоидов, с высокими и плоскими лицами и сильно развитыми скулами. Правдоподобными кажутся предположения об этническом родстве неолитических насельников Кореи с дотунгусским палеоазиатским неолитическим населением Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако следует также помнить, что на той ступени развития, на которой находились неолитические обитатели Кореи, понятие "этнической принадлежности" или "этнической гомогенности" еще отсутствовало в коллективном сознании.

Жители маленьких рыбацких или земледельческих поселков ощущали себя просто членами своей общины и мало задумывались о том, к какой общности более высокого уровня они принадлежат. Впрочем, при этом возможно, что носители совершенно инородных культурных комплексов (скажем, протокитайского неолитического) ощущались уже как более "чуждые", чем жители других общин полуострова. Мы можем, по ряду археологических признаков, выделять протокорейский неолитический культурный комплекс как гомогенную культурную общность, легко отличимую от соседних (скажем, протокитайского комплекса яншао-луншань или протояпонской неолитической культуры дзёмон). Однако нет оснований считать, что представление о "культурной общности" было в серьезной мере присуще и самим носителям протокорейской неолитической культуры. Формирование этнического сознания как фактора социальной жизни - примета следующей эпохи в эволюции корейской культуры, бронзового века.