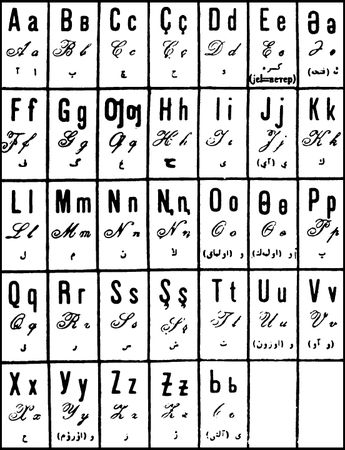

Латинизированный тюркский алфавит

После того как советский Азербайджан обратился к латинскому алфавиту, его принятие всеми другими народами СССР, употреблявшими арабский шрифт, стало делом времени. Период между 1927 и 1930 годами стал переходным этапом в Средней Азии, в течение которого ряд журналов и газет все еще печатался как реформированным арабским шрифтом, так и новым латинским. В 1930 году латинизация шрифтов была завершена и был принят новый алфавит. В Восточном Туркестане реформированный арабский был введен в новоуйгурский в 1947 году, и новый латинизированный алфавит был принят в 1965 году.

Итак, реформированный арабский алфавит использовался с 1923 по 1928 год, латинизированный шрифт – с 1928 по 1940 год с несколькими изменениями между 1935–1940 годами. Наконец, кириллица адаптировалась к местным алфавитам начиная с 1940 года с последующими незначительными реформами около 1952 или 1953 года.

Первый проект введения кириллицы для каракалпакского языка явился на самом деле шагом назад в смысле орфографической точности по сравнению с латиницей или даже реформированным арабским шрифтом. Ибо каждая из трех пар гласных фонем a/ā, o/ö и u/ü заменялась одной буквой: а, о, у.

К 1940 году, видимо, все латинизированные алфавиты Средней Азии, за исключением новоуйгурского в Казахстане и Узбекистане, были заменены на кириллицу со странными вариациями, введенными ради целей, не имеющих отношения к лингвистике. Было принято несколько совершенно дивергентных приспособлений, в то время как стандартизированная кириллическая транскрипция, подобная той, что уже применялась для некоторых крупных научных трудов примерно сто лет назад, равно как для лингвистических публикаций Российской академии наук, старательно избегалась. Преимущество выражения в кириллице заключается главным образом в том, что она располагает большим числом букв, чем латинский, и поэтому требуется меньше диакритических знаков, чем в латинской транскрипции или транслитерации.

Миграции

В настоящее время тюркоязычные и ираноязычные народности размещаются там же, где обосновались после завершения великого переселения в Среднюю Азию или через этот регион, которое закончилось в конце XV века. В то время узбеки проникали с нарастающей интенсивностью с северо-запада, из мест своего обитания к югу от Урала и района Аральского моря, в оседлые, высокоцивилизованные области верховьев Сырдарьи, бывшего средоточия господства Чагатая и его преемников – Тимура и Тимуридов. Бабур, последний Тимурид, правивший в Чагатайской империи, уступил давлению. Он удалился в Афганистан и Индию, отдав территорию под контроль узбеков.

Вначале был занят Западный Туркестан и с течением времени отуречен тюрками, языки которых позднее обнаружили черты огузского языка юго-западной группы, языка племенного объединения этих тюрок, от которых произошли османские и сельджукские турки. Тюркский – язык тюркских племен, прибывших с востока после арабского завоевания, несколько отличался от огузского, поскольку был теснее связан с древними тюркскими языками, языками орхонского и уйгурского племенных объединений. Они вытеснили огузов на юго-запад, а сами заняли всю территорию до Амударьи, древней границы Ирана и Турана (Внешний Иран).

Даже сегодня Амударья выглядит как наглядная антропологическая граница. Ирано-кавказские черты обнаруживаются на западе от реки. За исключением городов Туркестана, преобладание алтайских особенностей выявляется к востоку от нее. К северу, на широте Хорезма, на территории Казахстана сложилась однообразная лингвистическая и этническая ситуация. Там даже до консолидации тюркских родовых групп в казахский народ и после изгнания иранцев численность северо-западных тюрок превосходила другие этносы далеко вдоль реки Волги и севернее, в Волго-Камском регионе.

Киргизы прибыли в значительном количестве к местам своего нынешнего обитания в высокогорных долинах Тянь-Шаня, Памира, Алтая и Каракорума не раньше XVI XVII веков, хотя границы Орхонского государства после 840 года достигали Восточного Тянь-Шаня. Поскольку киргизы не оставили письменных источников и не играли значительной политической роли, их местонахождение по пути от Орхона к Алтаю практически неизвестно. Их господство над Орхонским государством было ликвидировано монгольскими киданями (империи Ляо) в 924 году. С 1254 по 1270 год киргизы преобладали среди оседлых племен в северной части монгольской империи, а со временем были разбиты и поменяли местонахождение. В 1293 году в правление Хубилай-хана их вынудили уйти в Северную Маньчжурию. Некоторые двинулись на запад к Урянхаю и, наконец, на Алтай, Тарбагатай и Тянь-Шань. В результате своих неудачных войн с джунгарами в XVII столетии киргизы переселились в Тянь-Шань.

Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю киргизов в ходе истории, их язык сохранил поразительно чистый тюркский характер, но с определенными архаичными чертами, такими как пратюркская долгота гласных, типичная для северных диалектов. В южных диалектах долгота частично замещается дифтонгами. Эти языковые особенности являются связующим звеном между киргизами, туркменами и якутами.

Со времени занятия киргизами своего нынешнего места обитания тюркская и иранская этнолингвистическая карта не претерпела серьезных изменений.

Раньше тюрки располагались далеко от той территории, где они были в XVI веке. Их переселение на земли, которые они сейчас занимают, может быть определено вполне конкретно. А место, откуда они начали свое историческое перемещение, определяется менее четко. Миграции тюрок из ряда регионов к северу от Китая были частью всех миграций Алтая. Они не менее впечатляющи, чем походы монголов под водительством Чингисхана, но, в отличие от его передвижений, это были миграции, а не просто походы.

Первые алтайские миграции гуннов стали известными в истории, потому что не только потрясли до основания Китайскую, а позднее Римскую империю, но стали также толчком к великим европейским переселениям. Несмотря на то что некоторые ученые, преимущественно венгерские, считают гуннов тюрками, это можно рассматривать лишь как гипотезу, пока не найдены убедительные доказательства. Предположительно язык гуннов занимал промежуточное положение между тюркским и монгольским. Некоторые следы этого еще сохраняются в чувашском языке, на котором говорят по берегам Волги к западу от Казани. Очевидно, в связи с вторжениями гуннов в Европу во время или вскоре после поражения Аттилы на полях Каталонии в 451 году тюркские племена появились в небольшом количестве в Восточной Европе, а некоторые из них, например булгары, расселились в приволжских степях и причерноморско-каспийских низменностях.

Тюркские племена, видимо, пришли в основном на запад к Аральскому морю и в причерноморско-каспийские равнины примерно столетием позднее, вместе с аварским нашествием в Европу. Авары, подобно своим предшественникам и предкам – жуань-жуаням, были монголами. Если авары и не были полностью тюрками, как полагают некоторые ученые, они должны были включать многие народности, говорившие на кыпчакских языках. Вероятно, они были ранними тюркскими завоевателями Западной Азии и Восточной Европы.

Еще до того как аварское господство в Восточной и Юго-Восточной Европе было ликвидировано Карлом Великим в последнем десятилетии VIII века, тюркские народности перемещались по территории между Иртышом и Волгой, фактически по равнинам сегодняшнего Казахстана. Не ранее X века некоторые из них двинулись на запад через Дон, к рекам Днепр и Дунай. Пути их движения – в основном гуннов и аваров – проходили через Центральную Азию. Несмотря на то что их постепенно вытесняло оттуда местное население, часто при помощи Сасанидов и китайских государств, некоторые мигранты остались в степях, что подтверждает факт исчезновения из данных регионов других народностей, прежде их населявших.

Северо-восточные окраины orbis terrarum (Зрелища Круга Земного – памятник европейской картографии XVI века), согласно древним представлениям на Западе, были заселены мифическими дикими кочевниками. По воззрениям Геродота, скифы впервые появились из мрака предыстории. Они представляли собой неопределенную лингвистическую и этническую общность с сильной иранской примесью. Их правящие кланы могли быть даже иранского происхождения. К началу I века до н. э. они стали исчезать на востоке, а на их месте появились сарматы и савроматы, которые упоминались прежде как скифы, жившие на северо-востоке, очевидно недалеко или в самом районе Средней Волги.

Видимо, это были родственные народности племенным конфедерациям, известным под названиями аланов и аорсов, проживавших и кочевавших главным образом на огромных пространствах между нижним Доном и Иртышом. Однако имя "скифы" оставалось для римских и византийских историков общим обозначением всех племенных объединений к северу и востоку от Черного и Каспийского морей. Даже в XV столетии тюрок продолжали называть скифами.

Возможно, большая часть аланов принимала участие в великом переселении в Европу, вызванном общими миграциями на запад, которые приобрели инерцию с вторжением гуннов. Наряду с многочисленными германскими племенами, такими как вандалы, свевы и вестготы, аланские племена пересекли в начале V века Рейн и продвинулись до Испании и Северной Африки. Другие аланские племена оставались на равнинах Причерноморья и Каспия, но были вытеснены оттуда монголами и тюрками в XII и XIII веках, найдя убежище на Кавказе. Там они выжили и известны теперь как осетины. Под этим названием они обозначались в древнерусском как яссы, а в исламских источниках – как ас (Астрахань < Ас-тархан).