Что касается крепости, построенной наибом Хаджи-Мура-дом на высоте Ули, то во время штурма Гергебиля она осталась в стороне, так как все силы царских войск были брошены по ту сторону реки, на само селение. Да и после его взятия русское командование во избежание потерь не посчитало необходимым штурмовать хорошо укрепленную неприступную крепость. Она стала убежищем для уцелевших защитников и жителей Гергебиля.

Наибом в крепости был назначен Абакар-хаджи, о котором в своих воспоминаниях Абдурахман Казикумухский (из с. Казику-мух ныне Лакского р-на РД) в разделе о дагестанских ученых пишет: "Из мухаджиров в Гергебильской крепости (был) ученый-суфий наиб Абакар-хаджи из Акуша". Также в этом укреплении получило прибежище множество других мухаджиров – выходцев из разоренных войной селений. Около тринадцати лет уцелевшие гергебильцы жили на своей горе Ули, находясь в блокаде. 24 июля 1859 г., незадолго до пленения Шамиля, представители поселенцев Гергебильского укрепления явились к царским властям и объявили о своей готовности сдаться.

Период борьбы народов Дагестана против самодержавия широко освещен в творчестве поэта-сатирика, участника тех событий, знаменитого гергебильца Мухаммад-бега сына Омара из рода Танхаловых (1836–1912). Основную часть его творческого наследия составляет ряд произведений, посвященных мужественной борьбе горцев против царизма и воспевающих их героические подвиги: "Сражение за Гергебиль", "Поход в Салта", "Взятие Чоха", "Ахульго", "Наибу Алискади", "Пленение Шамиля", "Побег из Сибири" (стихотворение, посвященное участникам восстания 1877 г.) и другие. "Сражение за Гергебиль" является одним из ранних его произведений, в котором описывается оборона селения в 1847 г. под руководством наиба Идриса Гергебильского. Во время этих событий Мухаммад Гергебильский был посыльным между молодым наибом и имамом Шамилем. Передвигаясь через тыл врага по тайным козьим тропам, он донес письмо Идриса имаму, после чего за выполнение опасного задания Шамиль назвал его, простого пастуха, Мухаммад-бегом.

Гора Ули

Село Гергебиль, родина наиба Идриса и Мухаммада Гергебильского, несмотря на пережитые потрясения и удары, все же продолжило свою славную историю. Как было уже указано, более десятка лет гергебильцы жили в своём урочище Ули и только в 1860 г. покинули прибежище.

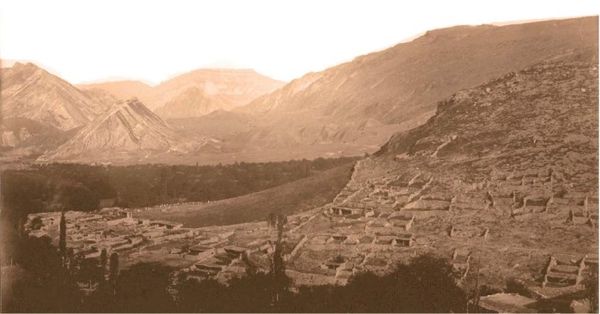

Разрушенный Гергебиль. Снимок 1886 г. Оригинал хранится в Фонде фотодокументов Центрального исторического архива Грузии. Фото предоставлено П. Тахнаевой, за что автор благодарит ее.

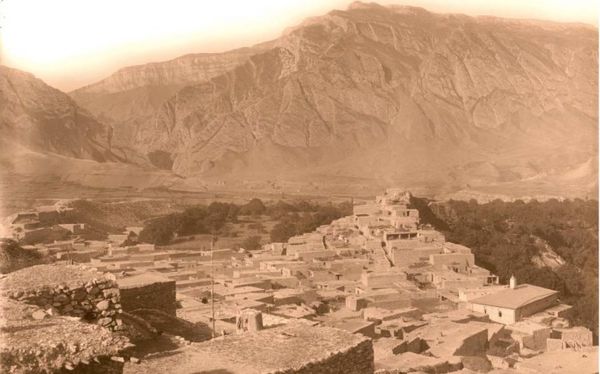

Новый Гергебиль (ЦIияб росу). Снимок 1886 г. Оригинал хранится в Фонде фотодокументов Центрального исторического архива Грузии.

Фото предоставлено П. Тахнаевой.

Известно, что после административных реформ 1867 г. в Дагестане были образованы округа, которые в свою очередь были разделены на наибства. Общество селения Гергебиль входило в Куядинское наибство Гунибского округа.

В 1860 г. рядом с разрушенным аулом (авар. яз. Шунта росу – развалившееся селение) было построено новое село (авар. яз. – Щиябросу), вокруг него и разросся современный Гергебиль. В этом же году была заложена функционирующая по сей день соборная мечеть. Позже в Гергебиле наряду с последней действовало четыре квартальные мечети.

Центром Гергебиля, как и у всех аварских селений, была площадь, годекан. Эта обязательная архитектурная деталь ярко выражена в самой планировке селения. Дома вокруг нее расположены кольцеобразно, образуя замкнутый круг, прорезанный лучеобразно расходящимися улицами, которые соединяли все кварталы. Относительно давними гергебильскими кварталами можно назвать: Жаниб авал (Внутренний квартал), Бакхул авал (Бакълъул авал – Солнечный квартал), Ручабах авал (Ручабахъ авал – Квартал у загонов для скота), Гохил авал (ГохIил авал – Квартал на холмах), Чунтараб авал (ЧIунтараб авал – Разваленный квартал). Гораздо позже (примерно с середины ХХ в.) гергебильские жилые кварталы заняли бывшие пахотные участки и пастбища: Асахарах (Аса лъарахъ – Выше речки), Хоркахарах (Гъоркьа лъарахъ – Ниже речки), Габурхуданаха (Габурлъуда нахъа – За перешейком), Ачиарада (ГIачи арада – У верхнего края скота, т. е. пастбищ).

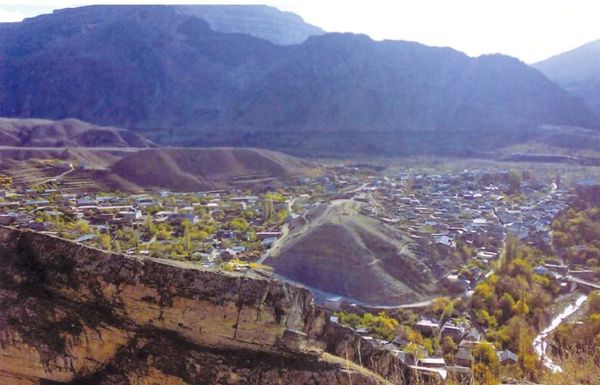

Гергебиль в наше время

Но недолго продлился этот "мирный" период жизни аула Гергебиль. После пленения имама Шамиля по всему, казалось бы, "покоренному" Дагестану в 70-80-х годах XIX в. постоянно вспыхивали восстания горцев. Самым крупным вооруженным выступлением, "заключительным аккордом героической борьбы за волю гор Кавказа" стало восстание 1877 г.

Началом всеобщего восстания в Дагестане считается 29 августа 1877 г. В этот день вооруженные жители селений Гергебиль, Хвартикуни и Кикуни во главе с Мухаммадом-хаджи Кикунинским (из с. Кикуни) напали на военный пост у Георгиевского моста. Это была ответная реакция на избиение накануне царскими солдатами семи жителей Гергебиля и Хвартикуни, направлявшихся на Хунзахский базар для продажи абрикосов. Большая часть солдат была убита на месте, лишь единицы уцелевших добрались до Гуниба и сообщили о случившемся. Вскоре восстание охватило Гунибский и Даргинский округа, распространившись затем по всему Дагестану. Это восстание, центром которого стало селение Согратль, было жестоко подавлено царскими властями.

Среди высланных и погибших во время восстания были и гергебильцы. Что касается шейха Мухаммада-хаджи Кикунинского (1835/36–1913), духовного преемника Абдурахмана-хаджи Согратлинского (из с. Согратль ныне Гунибского р-на РД), вставшего тогда во главе отряда гергебильцев, то после поражения восстания он скрывался в горах. Однако 29 сентября 1889 г. был схвачен царскими властями и препровождён в крепость Гуниб. 11 октября 1889 г. его отправили в пожизненную ссылку в город Иркутск. В ссылке Мухаммад-хаджи Кикунинский женился на Хаве, вдове одного из участников восстания – уроженке селения Гергебиль. Оказавшись беспомощной на чужбине, с ребёнком на руках, женщина, как гласит предание, сама попросила Мухаммада-хаджи взять её в жёны. Когда в 1893 г. мюриды устроили ему побег из ссылки, шейх вернулся в Дагестан вместе со своей семьёй.

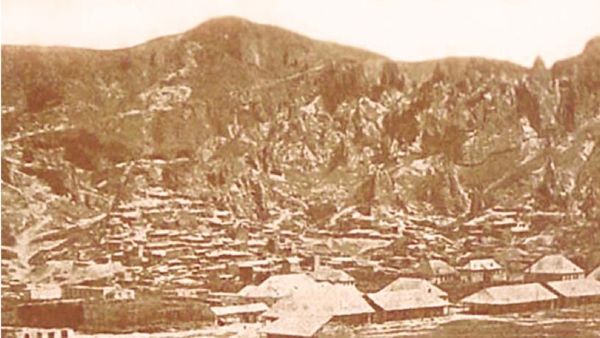

Аул Гергебиль (начало XX века)

Однако возвращаться в родное селение было рискованно, и Мухаммад-хаджи некоторое время остался жить в соседнем с. Гергебиль. Там он некоторое время жил в родительском доме жены. Возможно, причина выбора убежища заключалась в том, что большинство мюридов и доверенных лиц шейха проживало в близлежащих селениях – в самом Гергебиле, Кикуни, Хаджалмахи, Аймаки и др. Из Гергебиля также было легче поддерживать связь со своими односельчанами и родными.

Сохранились воспоминания старожилов о том, каким уважением пользовался шейх Мухаммад-хаджи среди гергебильцев (вплоть до того, что каждое утро подметалась дорога, по которой он ходил в джума-мечеть, и т. д.). Существует также множество преданий о его караматах (чудесах, сверхъестественных способностях), свидетелями которых становились люди, окружавшие шейха.

Вскоре после побега из Сибири накшбандийский шейх Мухаммад-хаджи со своими родственниками и мюридами нелегально переправился в Турцию, где вместе с племянником Шарапуддином Кикунинским, ставшим позже не только зятем, но и его преемником, основал крупное поселение дагестанских мухаджиров (переселенцев) – Гюней-кёй. Оба этих шейха в архивных документах и работах, посвященных эмиграции дагестанцев в страны Османской империи, указываются как одни из главных агитаторов переселенческого движения горцев конца XIX – начала XX вв. Среди эмигрировавших за Кикунинскими шейхами были и гергебильцы, в том числе жена и дочь самого шейха Мухаммада-хаджи, нелегально "скрывшиеся" в Турции 28 октября 1899 г.

В Гергебиле до сих пор стоит дом, в котором жил шейх Мухаммад-хаджи после побега из сибирской ссылки. В настоящее время в жилом доме проживает семья внучатого племянника жены шейха Мухаммада-хаджи – Курахмаева Долгата.

В 1886 г. в Гергебиле проживало 1193 человека (по данным посемейных списков населения Дагестанской области 1886 г.), а в 1890 г. – 1241 (из отчета об обеспечении народного продовольствия по Гунибскому округу).

В конце XIX – начале XX вв. гергебильцы, как и их предки, в основном были заняты садоводством, а урожай свой продавали на местных базарах (в самом Гергебиле, Казикумухе, Левашах, Гунибе, Согратле и др.). В большинстве случаев виноградные лозы и плодовые деревья выращивались по окраинам пахотных участков, на искусственно сооруженных террасах, в виде живых изгородей.