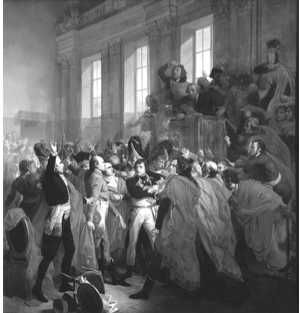

Переворот 18 брюмера. Худ. Ф. Буше

Звезда Наполеона. Переворот 18 брюмера. С 1793 г. начинается головокружительный успех Наполеона Бонапарта, выпускника кадетских школ в Бриенне и Париже. Корсиканский националист, участник движения за независимость, он вместе с матерью и близкими был вынужден бежать во Францию. Первым военным успехом лейтенанта Бонапарта было взятие 19 декабря 1793 г. крепости Тулон, захваченной роялистами. За эту блестящую военную операцию 24-летнего Наполеона произвели в генералы. В 1795 г. бригадный генерал Наполеон Бонапарт подавил восстание роялистов в Париже, а в 1796 г. он был назначен главнокомандующим армии в Италии. 38-тысячная армия Бонапарта в 1796 г. добилась больших успехов в продвижении на Вену. 15 мая 1796 г. французские войска с триумфом вошли в Милан.

К 1799 г. Директория потеряла авторитет в глазах общества. Наполеон вошел в соглашение с членом Директории Сьейсом, готовившим свой проект государственного устройства. Они подготовили государственный переворот в целях введения новой конституции. 9 ноября 1799 г. Наполеон, использовав вооруженную силу, разогнал собрание депутатов и ликвидировал Директорию. Согласно конституции власть переходила к трем консулам, первым из которых стал Наполеон Бонапарт.

Первый консул Франции Наполеон Бонапарт

Глава 16

Бранденбургско-Прусская монархия

16.1. Формирование милитаристского государства

Как уже отмечалось, Германия XVIII в. была конгломератом нескольких относительно крупных и множества мелких и мельчайших государств, существенно различавшихся в социально-экономическом, политическом и конфессиональном отношении, соединенных некоторыми общими институтами и учреждениями, и в первую очередь кайзером (императором) - символом единства князей и государств. Император избирался коллегией духовных и светских курфюрстов во главе с Майнцским архиепископом. Центральными учреждениями империи были имперская придворная канцелярия во главе с единственным министром - вице-канцлером империи, имперский придворный совет, имперская судебная палата. В империи существовали более 300 светских и духовных княжеств, 51 имперский город.

Среди княжеств в XVIII в. выделялось Бранденбургско-Прусское. Курфюрст Бранденбургский и герцог Прусский Фридрих III (1688-1713) добился от императора Священной Римской империи Леопольда I возведения себя в королевское достоинство по герцогству Пруссия, которое не входило в состав империи и по которому он, следовательно, не был вассалом императора. В 1701 г. он короновался в Кёнигсберге под именем Фридриха I - короля Пруссии.

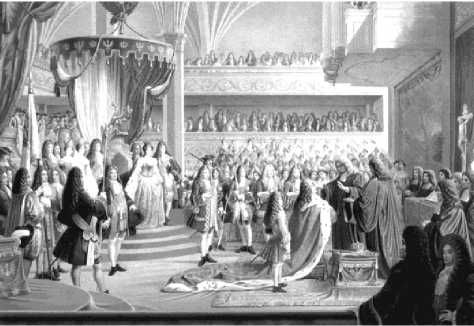

Прусский король Фридрих I

Коронация Фридриха III в Кёнигсберге

Кантональный регламент. Солдатский король. Второй прусский король Фридрих Вильгельм I (1713-1740), известный как Солдатский король, в первые же дни своего правления расходы на содержание дворов уменьшил в четыре раза. При нем окончательно определились черты Бранденбургско-Прусской монархии как милитаристского государства. Именно при нем были заложены основы могущества Пруссии. В 1713 г. он перестроил властные структуры таких больших городов, как Берлин, Кёнигсберг и Штеттин. Города получали назначенных королем штадт-президентов, одновременно становящихся председателями военных и земельных палат в данной провинции. Они становились также главными сборщиками налогов. Вильгельм I был способным администратором и рачительным хозяином. Он больше всего любил армейскую службу и не случайно получил прозвище короля-капрала. Девизом его правления была любимая фраза "Не рассуждать!". Ключевыми словами в управлении Пруссией стали "контроль" и "экономия".

Крупнейшей реформой Фридриха Вильгельма I стал Кантональный регламент 1733 г., который означал законодательное оформление воинской повинности крепостного населения. Необходимость этого акта диктовалась тем, что помещики, беря подряды на набор воинских подразделений, насильно записывали в них своих крестьян и присваивали полученные от казны деньги. Согласно этому регламенту военным учетом охватывалась основная масса мужского населения деревни с десятилетнего возраста. Исключение делалось для семей крепких хозяев, чтобы не подрывать их хозяйств, и для безземельных бобылей, не способных тратиться на солдатское содержание, которое было значительно выше казенного жалованья. Таким образом, Кантональный регламент, решая проблемы комплектования армии, в то же время создавал мотивы, побуждающие государство препятствовать процессу раскрестьянивания.

Отслужив воинскую службу в регулярных войсках, кантонист приписывался к определенному военному округу (кантону), занимался сельскохозяйственным трудом, сочетая его с ежегодными военными сборами на два-три месяца.

Полк пехоты набирался от 5 тыс. дворов, само количество дворов регламентировалось, военным командиром - капитаном крепостных являлся их помещик, что еще больше усиливало его власть над крестьянами. Бежавшие кантонисты считались дезертирами и предавались военному суду. Помещик-капитан вершил и гражданские дела своих крепостных: давал (продавал) разрешение на брак, вмешивался в вопросы наследования, отдавая предпочтение сыновьям, наименее пригодным к военной службе.

Две трети армии Фридриха Вильгельма I составляли кантонисты, остальная треть - наемники, порой и иностранные. Численность армии в 1740 г. была около 80 тыс. человек, что составляло около 4 процентов от численности населения. Для мирного времени это была самая большая армия Европы.

Прусская военная система сохраняла важное значение и при Фридрихе II, или Фридрихе Великом (1740-1786), преемнике Фридриха Вильгельма I и его сыне - одном из самых знаменитых правителей Германии. Бранденбургско-прусское дворянство по достоинству оценило выгоды от содержания постоянной армии. Младшие сыновья юнкерских фамилий становились офицерами. Служба в армии давала им постоянный источник дохода, была престижной. Так, по "Табели о рангах" (1713) высший военный чин фельдмаршала на пять рангов превосходил высшую гражданскую должность - министра.

16.2. Социально-экономическая политика и общественно-политическая жизнь

Развитие промышленности. По темпам промышленного развития в XVIII в. Германия отставала от других европейских государств. Суконная и металлургическая промышленность, развитая в Прирейнской Германии, не выдерживала конкуренции с Англией, Голландией и Францией. Крупные централизованные мануфактуры появляются в стране лишь в конце XVIII в. В последней четверти XVIII в. важным центром металлообработки и текстильного производства стал Берлин (в 1750 г. - 100 тыс. жителей), здесь только в текстильном производстве в 1782 г. действовало 65 мануфактур. В 1785 г. в Саксонии была построена первая паровая машина, в 1784 г. в Ратингене, недалеко от Дюссельдорфа, открылась первая прядильная фабрика, в 1795 г. прядильная фабрика была открыта в Берлине. Это были первые симптомы промышленной революции, хотя господствующей формой промышленности Германии продолжало оставаться цеховое ремесло, которое начинает постепенно вытесняться рассеянной мануфактурой. Переход к мануфактурному производству тормозился наличием в стране крепостничества, которое сдерживало приток из деревни свободной рабочей силы. Готовая продукция не выдерживала жесткой конкуренции с иностранными товарами. Процесс концентрации капитала в руках немецкого купечества только что начинал складываться и не играл решающей роли в создании капиталистических форм промышленности. Политика меркантилизма, проводившаяся в отдельных княжествах, принимала порой уродливые формы. Подданным запрещалось покупать "иностранные" товары, произведенные в соседних немецких государствах.

По мере создания мануфактур появляются и класс предпролетариата, и классовая борьба наемных рабочих, носившая в большинстве своем экономический характер, за улучшение условий труда и быта. Активными участниками акций протеста были угольщики Ахена, сталеплавильщики Золингена, точильщики Ремшайда, рабочие Берлина. Все эти акции способствовали расшатыванию феодального строя страны и расчищали путь новым, капиталистическим общественным отношениям.

При Фридрихе II в 1765 г. был создан Прусский государственный банк, на иностранные промышленные товары накладывались высокие таможенные пошлины. По приказу монарха в Пруссии сооружались каналы и добротные шоссейные дороги. Но в основном прусская промышленность работала на армию.

В годы правления Фридриха II были предприняты меры по улучшению земледелия. Так, по его приказу в Пруссии стали выращивать картофель. Население сначала сопротивлялось, но постепенно оценило достоинства новой культуры.