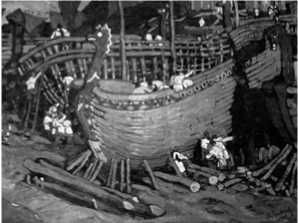

Н. Рерих. Строительство кораблей викингов на славянской земле

Каждый из сложившихся восточнославянских племенных союзов возглавлял князь из родовой племенной знати. Его окружали "лучшие мужи", "нарочитые люди" (родовая знать). На общих вечевых сходах (народное вече) решались жизненно важные вопросы. Для защиты от врагов собиралось общеплеменное, народное ополчение, подразделявшееся на полк, тысячу, сотни, возглавляемые соответственно тысяцкими, сотскими. Переход к классовому обществу сопровождался созданием новой военный организации - дружины (старшей и младшей). Кроме военных функций дружинники сопровождали князя при сборе дани с покоренных племен (полюдье).

Значительное место в жизни древнеславянского общества принадлежало религии. На стадии разложения первобытнообщинного строя славяне оставались язычниками. Они верили в добрых и злых духов. Сложившийся пантеон славянских богов отражал веру людей в силы природы и сформировавшиеся общевоенные отношения. Среди важнейших богов: Перун - бог грома, молнии, войны; Сварог - бог огня; Велес - покровитель скотоводства; Мокошь оберегал женскую часть хозяйства; Симаргл - бог подземного мира; Даждьбог, Ярило, Хорос - бог Солнца, а его различные названия свидетельствуют об отсутствии устойчивого межплеменного единства.

Средние века

Глава 7

Раннее Средневековье в Западной Европе

7.1. Общая характеристика периода

В период раннего Средневековья начался процесс создания раннефеодальных монархий. В IX в. образовались государства в Англии, Германии, Франции. Границы их постоянно менялись.

В этот период формируются основные сословия феодального общества, обладающие разными правами и обязанностями: дворянство, духовенство и народ - так называемое третье сословие, в него включались крестьяне, торговцы и ремесленники.

Раннесредневековое общество Западной Европы было аграрным: основой экономики являлось сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее большинство населения. В этот период города не играли большой роли.

Труд в сельском хозяйстве был ручным, что предопределило его низкую эффективность и медленные темпы технико-экономической эволюции. Держали в основном мелкий скот - коз, овец, свиней, а лошадей и коров было мало. В каждом поместье имелись практически все жизненно необходимые отрасли хозяйства - полеводство, скотоводство, различные ремесла. Хозяйство было натуральным, и специально на рынок сельскохозяйственная продукция не производилась Внутренняя торговля развивалась медленно. Этот тип экономики - натуральное хозяйство - продиктовал, таким образом, преимущественное развитие дальней, а не ближней торговли. Дальняя (внешняя) торговля была ориентирована исключительно на высшие слои населения, и основной статьей западноевропейского импорта были предметы роскоши. В Европу с Востока везли шелк, парчу, бархат, изысканные вина и экзотические фрукты, разнообразные пряности, ковры, оружие, драгоценные камни, жемчуг, слоновую кость.

Промышленность существовала в виде домашней промышленности и ремесла; ремесленники работали на заказ, так как внутренней рынок был очень ограничен.

Становление феодальных отношений. Наиболее важным процессом в раннее Средневековье в социально-экономической сфере было становление феодальных отношений, стержнем которых явилось формирование феодальной собственности на землю. Процесс этот происходил двумя путями. Первый шел через крестьянскую общину. Надел земли, которым владела крестьянская семья, переходил от отца к сыну (а с VI в. и к дочери) и являлся их собственностью. Так постепенно оформлялся аллод (от нем. полное владение) - свободно отчуждаемая земельная собственность крестьян-общинников. Аллод ускорил имущественное расслоение в среде свободных крестьян. Земли стали концентрироваться в руках общинной верхушки, которая уже выступала как часть класса феодалов. Таким образом, это был путь формирования вотчинно-аллодиальной формы феодальной собственности на землю.

Второй путь складывания феодальной земельной собственности - практика земельных пожалований королем или другими крупными землевладельцами-феодалами земель своим приближенным. Сначала участок земли (он назывался бенефиций) давался только при условии несения службы и на время службы феодала. Феодал, получивший землю, становился вассалом (от лат. слуга), тот, кто ее давал, - сеньором (от лат. старший). Сеньор сохранял верховные права на бенефиции, и вначале бенефиций нельзя было передавать по наследству. Однако постепенно права вассалов на пожалованные им земли расширялись. Это было связано с тем, что многие сыновья вассалов продолжали служить сеньору своего отца.

Бенефиции все чаще становились почти полной собственностью вассалов, переходя от отца к сыну. Земля, которая передавалась по наследству, называлась лен, или феод, владелец феода - феодал, а вся система этих общественно-экономических отношений - феодализм. Только к X-XI вв. бенефиций стал феодом.

В это время формируются также два основных класса феодального общества: феодалы духовные и светские, собственники земли и крестьяне - держатели земли.

В среде крестьян были две группы, различающиеся по своему социальному и экономическому статусу. К первой группе относились лично свободные крестьяне, которые могли по своему желанию уйти от хозяина, отказаться от своих земельных держаний - сдать их в аренду или продать другому крестьянину. Имея свободу передвижения, эти крестьяне часто переселялись в города или на новые места. Вторая группа крестьян - это лично зависимые крестьяне. Они не пользовались свободой передвижения и не имели прав собственности на земельный надел.

К концу раннего Средневековья все население было связано между собой узами субординации. Феодальное право не признавало просто свободных, ни от кого не зависящих людей, и общественные отношения строились по принципу "нет человека без господина".

Система вассалитета. Важнейшей особенностью сословия феодалов была его иерархическая структура, система вассалитета (сюзеренитета). Во главе феодальной иерархии стоял король - верховный сюзерен, и при этом часто лишь номинальный глава государства. Эта условность власти высшего лица в государстве - существенная особенность западноевропейского общества в отличие от действительно абсолютных монархий Востока. Даже в Испании (а там сила королевской власти в силу исторических условий была вполне ощутима) при коронации короля гранды в соответствии с заведенным ритуалом говорили ему такие слова: "Мы, которые ничем не хуже тебя, делаем тебя, который ничем не лучше нас, королем, для того, чтобы ты уважал и защищал наши права. А если нет - то нет". Таким образом, король в раннесредневековой Европе - всего лишь "первый среди равных", а не всемогущий деспот. Характерно, что король, занимая первую ступень иерархической лестницы в своем государстве, вполне мог быть вассалом другого короля или папы римского.

На второй ступени феодальной лестницы находились непосредственные вассалы короля. Это были крупные феодалы - герцоги, графы, архиепископы, епископы, аббаты. Они сами собирали со своих крестьян и горожан налоги, сами вершили суд и принимали административные решения. Феодалы такого уровня могли чеканить собственную монету, которая нередко имела хождение не только в пределах данного поместья, но и вне его. Подчинение таких феодалов королю часто было просто формальным. Степень самостоятельности крупных феодалов, разумеется, была неодинаковой в разных странах в разное время.

На третьей ступени феодальной лестницы стояли вассалы герцогов, графов, епископов - бароны. Они пользовались фактическим иммунитетом в своих поместьях. Еще ниже располагались вассалы баронов - рыцари. У некоторых из них также могли быть свои вассалы - более мелкие рыцари, у других в подчинении были только крестьяне, которые, впрочем, стояли за пределами "феодальной лестницы". Таким образом, так называемая "феодальная лестница" была основана на принципе "вассал моего вассала - не мой вассал".

Земля давалась вассалу на определенных условиях, важнейшим из которых была его служба на сеньора. Важнейшими обязанностями вассала по отношению к его сеньору были участие в войске сеньора, защита его владений, чести и достоинства, участие в совете сеньора, а в случае необходимости - выкуп сеньора из плена. Отношения в сословии феодалов были сложными и довольно запутанными, и человек мог иметь одновременно нескольких сеньоров, пожаловавших ему землю.

Христианство. Фундаментальной характеристикой раннего Средневековья была исключительно сильная роль церкви и высокая степень идеологизации общества. Если в Древнем мире каждый народ имел свою религию, которая отражала его национальные особенности, темперамент, образ жизни, историю, то в V-X вв. в Европе существует уже одна религия для всех народов - христианство. Христианство стало той духовной и идеологической основой, на которой впоследствии строился процесс объединения европейцев в единую семью и формирования европейской цивилизации.

Христианство почти безусловно определяло культурную жизнь раннесредневекового западноевропейского общества, монопольно влияя на характер и качество воспитания и образования людей, их мышление, образ жизни. Христианская церковь определяла во многом и политическое развитие: от того, как строились отношения главы христианской церкви - папы римского - и королей, зависела степень их влияния друг на друга, их реальная власть.