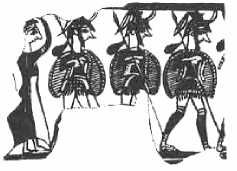

Микенские воины (рисунок на вазе)

Уже с XXI в. до н.э. на Крите начинается строительство дворцов, которые были не просто резиденцией правителей, а центрами цивилизации. Это были политические, религиозные, экономические и культурные центры.

Существовали также сельские поселения (общины). Большой бюрократический аппарат контролировал практически все сферы жизни. Были развиты сельское хозяйство, производство бронзы, керамики, морская торговля. До наших дней частично сохранилась критская фресковая живопись, относящаяся к этому времени. Особого расцвета Минойская цивилизация достигла в первой половине 2-го тыс. до н.э., когда Крит господствовал на море, подчинив многочисленные острова.

В середине XV в. до н.э. сильное землетрясение разрушило Крит, после этого остров был захвачен греками - ахейцами, и Минойская цивилизация уже не смогла восстановиться в прежнем блеске.

На территорию материковой Греции в начале 2-го тыс. до н.э. пришли греческие племена, среди которых выделялись три основные группы: ахейцы, эолийцы и ионийцы. Они вытеснили или подчинили себе местное население и под влиянием минойской культуры в XVII-XVI вв. до н.э. создали свои государства, центрами которых были Микены, Тиринф, Пилос, Афины, Фивы. Эта греческая цивилизация получила название Микенская - по имени важнейшего города Микены. Как и Минойская, она тоже достигла высокого уровня развития: строились дворцы, защищенные мощными крепостными стенами из каменных глыб весом до 12 т, мосты, прокладывались дороги, развивалось сельское хозяйство, ремесла, торговля.

Маска Агамемнона

Микенская женщина. Фреска

Микенские мечи и чаши

Политическая история этого времени известна мало, крупнейшим событием была Троянская война рубежа XIII-XII вв. до н.э., известная по "Илиаде" Гомера (VIII в. до н.э.) и раскопкам немецкого археолога Г. Шлимана на северо-западе Малой Азии.

В XII в. до н.э. новая волна греческих племен (дорийцев) с севера вторглась на территорию материковой Греции, под ее ударом Микенская цивилизация пала - дворцы и города были разрушены.

"Темные века". Этот период греческой истории (XI-IX вв. до н.э.) носит еще одно название - гомеровский, так как сведений об этом периоде очень мало и основным источником информации являются поэмы легендарного Гомера "Илиада" и "Одиссея", записанные в VIII в. до н.э.

Племена дорийцев, захвативших большую часть материковой Греции, находились еще на стадии разложения первобытного общества. Однако именно они принесли с собой культуру железа, и с XI-IX вв. до н.э. на территории Греции, как и в большинстве других развитых районов мира, начинается железный век.

В этот же период часть греческих племен, вытесненных дорийцами, переселяется на Западное побережье Малой Азии, эта область получает название Иония (от названия племени ионийцев). Поддерживая контакты с более развитыми в то время восточными государствами, Иония постепенно стала наиболее передовой из греческих областей.

В целом в период "Темных веков" развитие греческих земель временно затормозилось, однако именно в это время сложились предпосылки дальнейшего экономического и социально-политического расцвета Греции.

4.2. Архаический период (VIII-VI вв. до н.э.)

Становление полиса. Важнейшей чертой архаического периода является становление греческих полисов. Для большинства полисов на этом этапе характерна борьба между демосом (от греч. народ) и аристократией. С конца VII в. до н.э. во многих полисах для нормализации обстановки устанавливается особая форма государственной власти - тирания, т. е. единоличное правление. Греческие тираны VII-VI вв. до н.э., как правило, действовали в интересах демоса, старались не нарушать существующие законы, поддерживали развитие ремесел, торговли, искусства.

К концу архаического периода в большинстве полисов тирания была упразднена и сложились два основных типа полисного устройства: демократия (от греч. власть народа) и олигархия (от греч. власть немногих). При демократическом устройстве в управлении государством принимают участие все полноправные граждане (женщины, чужеземцы, за исключением рабов), при олигархическом устройстве в управлении государством участвуют только представители могущественных знатных родов.

Великая колонизация. Наряду с формированием полиса важной характерной чертой архаического периода была так называемая Великая колонизация, в ходе которой на побережьях Средиземного, Черного и Азовского морей греки основали множество своих поселений. Полис, из которого отправлялись поселенцы, назывался метрополией (от греч. мать городов), новое поселение становилось его колонией. Колонии возникали на морском побережье в местах с удобными природными гаванями.

Из колоний в Грецию вывозили рабов, скот, древесину, рыбу, пряности, а главное - хлеб; из Греции в колонии везли ремесленную продукцию, оливковое масло, вино и др. В дальнейшем большинство колоний стали независимыми полисами, но сохранили экономические и культурные связи с метрополией.

Среди основных причин Великой колонизации историки называют нехватку земли и продовольствия в Греции в связи с ростом численности населения и неблагоприятными для выращивания зерновых природными условиями, а также результаты политической борьбы, когда представители побежденной партии вынуждены были покидать родину.

Благодаря Великой колонизации греки расширили свои представления о мире, многое заимствовали у других народов и в то же время осознали свое единство перед лицом варваров, т.е. не греков. Кроме того, Великая колонизация способствовала развитию мореплавания, торговли, росту товарного производства, а тем самым и формированию классического рабства.

В архаический период возникли два основных типа полиса - торгово-ремесленный и аграрный, различие между ними ярче всего видно на примере Афин и Спарты - двух важнейших греческих полисов.

Спарта. Законы Ликурга. Спарта (область Лакония на юго-востоке Пелопоннесского полуострова) была основана дорийскими племенами, здесь долго сохранялись пережитки родового строя, господствовало натуральное хозяйство. Считалось, что спартанские законы установил Ликург - легендарный законодатель, время деятельности которого до сих пор точно не установлено - примерно IX-VII вв. до н.э.