Несмотря на некоторую противоречивость в фиксации населенных пунктов дельты Индигирки на различных картах и в различных документах (см. подробнее: Биркенгоф 1972; Гурвич 1966), несомненным кажется тот факт, что заселение шло с верховьев реки к ее низовьям. По мнению И.С. Гурвича (1963: 91), численность русских в низовьях Индигирки к концу XVII века может быть определена в несколько семей. [13]

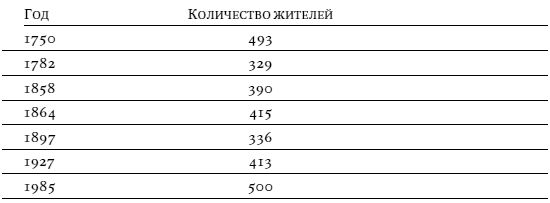

Все население Севера Якутии, как и население всей России, делилось по сословному принципу. Русские, жившие в низовьях Лены, Оленека, Яны, были записаны крестьянами. В середине XVII века Зашиверский острог был преобразован в город, и все индигирские промышленники были приписаны к зашиверскому мещанству. В 1805 году Зашиверск был упразднен, вся администрация была переведена в Верхоянск, а индигирские промышленники из зашиверских мещан превратились в мещан верхоянских. Общее количество русских жителей Индигирки в XVII-XX веках было подвержено незначительным колебаниям, но никогда не превышало 500 человек. По подсчетам А.Г. Чикачева (1990: 25), опирающегося на различные архивные и опубликованные материалы, динамика численности русского населения на Индигирке выглядит следующим образом:

Таблица 1.1. Численность русского населения на Индигирке.

В целом, как уже отмечалось, в XVII-XIX веках имело место движение старожильческого населения по Индигирке с юга на север. Это было связано с несколькими факторами: бегством от оспы, особенно свирепствовавшей в XIX веке; истощением охотничьих угодий (со временем была почти полностью уничтожена популяция соболя), закрытием Зашиверска. В XIX – начале XX века на Индигирке помимо Зашиверска было 29 селений, в каждом из которых было от двух до семи дворов. Три селения – Ожогино, Полоусное и Шанское – находились в лесной зоне. В этих трех верхних селениях жившие там мещане назывались ожогинцами [14] . Они принадлежали к одному с русскоустьинцами мещанскому обществу, но к другому церковному приходу – Полоуснинскому. Верховские (как их называли) долгое время сохраняли черты русской культуры и русский язык. Однако, в отличие от русскоустьинцев, среди ожогинцев, особенно в районах, граничащих с местами расселения якутов на юге и в районе Аллаихи, было сильным якутское влияние. Практически все верховские в той или иной степени владели якутским языком наряду с русским; большинство, в первую очередь все без исключения мужчины, говорили по-якутски абсолютно свободно. Нередко якутским пользовались и в беседах между собой, русская речь ожогинцев изобиловала якутизмами (Биркенгоф 1972: 48-49). Обе группы – и ожогинская и русскоустьинская, – несмотря на относительную географическую близость, всегда были достаточно обособлены друг от друга. Русскоустьинская группа занимала помимо Русского Устья следующие селения: Косухино, Лобазно, Стариково, Кузьмичево, Осколково, Марково, Косово, Федоровское, Станчик и др. [15] Фактически, как и в случае с Походском и Марковом, под Русским Устьем следует понимать не одно конкретное селение, а всю совокупность маленьких поселков, разбросанных в дельте.

Местная традиция разделяет все фамилии на "досельные", т. е. коренные, и некоренные (появившиеся позднее). К самым старым фамилиям можно отнести Чихачевых (Чикачевых), Стрюковых, Голыженских, Киселевых, Шелоховских, Антоновых, Щелкановых, Шкулевых, Рожиных, а также, возможно, некоторые другие. Кроме мещанского сословия в районе Русского Устья представлены и казаки. Так, из упомянутых выше фамилий Антоновы и Шкулевы ведут свое происхождение от казаков. Часть фамилий принесена в регион ссыльными в XVIII-XIX веках: Портнягины, Скопины-Гуськовы, Шаховы (Биркенгоф 1972: 86-87; Гурвич 1966: 197). Хотя русские, которые сосредоточились в низовьях Индигирки, жили довольно обособленно, трудно согласиться с И.С. Гурвичем в том, что "они сравнительно редко роднились с якутами и юкагирами" (Гурвич 1966: 198). Надо полагать, что особенно часто смешанные браки заключались на более ранних стадиях освоения территории. [16]

Смешанные браки не могли не отразиться на фенотипе потомков. Очень многие современные индигирцы имеют ярко выраженные монголоидные черты лица и сами утверждают, что имеют родственные связи прежде всего с юкагирами, а также эвенами [17]

и якутами. Можно допустить, что связи с окружающим коренным населением были у русскоустьинцев не такими тесными, как в случае с Марковом или Походском, однако какие-то контакты были всегда. Сам Гурвич (1966: 198) со ссылкой на статистические данные С.К. Патканова отмечает, что среди "старожилов", согласно переписи 1897 года, жили юкагиры (11 мужчин и 12 женщин), эвены (16 мужчин и 12 женщин), якуты (39 мужчин и 50 женщин). Совместно якуты и индигирщики жили в Ерче, Станчике, Шевелеве.

Контакты пришедших на Индигирку в XVII веке русских, разумеется, имели результатом не только смешанные браки. Русские принесли с собой промысловый инвентарь и способы передвижения, неизвестные коренному населению, одежду, способы приготовления пищи, различные культурные навыки, а также православие. В свою очередь колонисты заимствовали у коренного населения прежде всего то, что облегчало жизнь в суровых климатических условиях: многое из пищи, одежды, способов постройки жилья.

Со второй половины 1920-х годов начинается качественно новый этап в формировании русскоустьинской группы. В 1931 году в регионе появились первые колхозы. Как и на всей территории СССР, они ничего не изменили по существу в занятиях коренного населения [18] , но при этом принесли на смену саморегулирующейся хозяйственной деятельности организованную неразбериху, систему бессмысленных запретов и ограничений, а также непомерных поборов в пользу государства. Еще одним следствием коллективизации было так называемое укрупнение поселков, т. е. сосредоточение населения в нескольких населенных пунктах. В том же 1931 году в Русском Устье была построена школа. Началась борьба с религией: в здании церкви был открыт клуб, все иконы велено было утопить. "Новую жизнь" строили под руководством тут же возникшей "коммунистической ячейки" и под присмотром представителя ЧК (см.: Чикачев 1990: 36).

На сегодняшний день в Русском Устье насчитывается 242 человека. 1990-е годы, принесшие с собой резкие социально-экономические изменения, в общем не отразились на составе и численности населения, ср. данные архива администрации в пос. Чокурдах (административный центр Аллаиховского района, куда входит и Русское Устье): 1989 – 240 человек, 1992 – 261, 1998 – 240. В 1990-е годы, когда появилась возможность покупать жилье, многие русскоустьинцы стали покупать квартиры в Чокурдахе. При этом немногие действительно переехали в Чокурдах на постоянное жительство: в основном купленные квартиры используются для временного проживания, когда кто-то едет в Чокурдах по делам, или переезд (часто временный) происходит тогда, когда дети отправляются доучиваться в Чокурдах в школу: русскоустьинская школа дает только неполное среднее образование.

Трудно говорить о динамике численности населения в отношении конкретного поселка Русское Устье. В разных источниках приводятся довольно сильно различающиеся цифры. Очевидно, что подсчеты в каких-то случаях делались для одного поселка, а в каких-то – для совокупности всех поселков, где проживают индигирцы (см. табл. 1.1). Так, Зензинов (1914в: 26) указывает, что один из сподвижников Врангеля провел лето 1823 года в Русском Устье и насчитал в трех поселках (Русское Устье, Едомка, Елонское Устье) 108 мужчин (все русские). Далее Зензинов (там же, 27) сообщает, что по переписи 1750 года население Русского Устья составляло 493 человека – очевидно, что здесь имеются в виду все поселки региона. С 1822 года, по сообщению Зензинова, численность населения колебалась от 200 до 400 человек – ясно, что речь опять же идет о целом районе. В работе Н.М. Алексеева (1948: 61) приводятся данные на 1946 год по русскоустьинскому наслегу: 332 человека. В работе И.И. Агафонова и др. (1933: 90) приводятся некоторые сведения на конец 1920-х годов и между прочим сообщается, что дельту Индигирки (протоки Русскую, Среднюю и Колымскую) занимают около 300 русских. Биркенгоф (1972: 29-30) также приводит данные о численности населения на конец 1920-х – начало 1930-х годов. Его данные интересны прежде всего тем, что представляют население по отдельным населенным пунктам, расположенным на разных протоках Индигирки (см. табл. 1.2).

В отношении национального состава все авторы единодушно утверждают, что практически все население (за исключением ничтожного числа хозяйств) – русское. По данным на 1998 год администрации Аллаиховского улуса, в Русском Устье из "народов Севера" [19] в 1990-е годы числится один юкагир и одна эвенка.

Таблица 1.2. Численность русского населения на Индигирке, конец 1920-х – начало 1930-х.