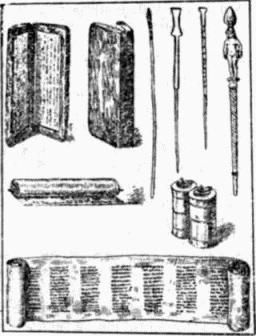

Предметы для письма в древности.

Пергамент был основным материалом для книг на Руси до второй половины XIV в. Постепенное удешевление бумаги привело к вытеснению пергамента в XV в. и замене его бумагой. Пергамент выделывался из телячей или бараньей кожи, был очень дорог. На некоторых листах пергамента явственно видны два текста: первоначальный и затем выскобленный и новый текст, написанный по выскобленному. Такие рукописи с двойным текстом называют палимпсестами. Восстанавливая с помощью фотографии или химическим путем старые, соскобленные тексты, ученые реконструируют ценнейшие древние памятники.

Особенностью пергаментных рукописей было разнообразие формата листов, так как кожу экономили. Встречаются "дырявые" рукописи. Дыры, образовавшиеся при растягивании кож, часто не заделывались.

Бумага на Руси широко распространяется со второй половины XIV в. Русские рукописи XIV-XVII вв. большей частью написаны на бумаге иностранного производства. Итальянская бумага шла через Крым в XIV-XV вв., французская бумага с конца XIV в. - через Ригу, Новгород, Смоленск, во второй половине XVI в. входит в употребление немецкая и польская бумага, а в XVII в. в России распространяется голландская бумага. С XVI в. начала производиться и отечественная бумага.

Бумага каждой мастерской или фабрики имеет свои особенности, изучение которых позволяет датировать рукописи и книги. Главным образом это датирование производится по водяным знакам или филиграням, отпечатывающимся на бумаге от проволочных изображений на сетке, по которой разливалась жидкая бумажная масса для высыхания. Филиграни применялись для обозначения фабрики, сорта бумаги и ее стоимости. Для бумажных водяных знаков выбирались изображения птиц и зверей, гербы, имена и фамилии бумажных фабрикантов в сочетании с гербами или без них и т. п. Наиболее распространенными филигранями на бумаге, которая использовалась в России, были:

итальянская бумага. Два круга, пересеченные линией с крестом на конце (XIV в.); кувшинчик без украшений или только с полоской вокруг (XIV в.); кувшинчик со сложным рисунком (XV-XVI вв.); кораблик (XIV в.); секира на длинной рукояти (XIV в.); бегущий олень (XIV в.); три горы (или корона) с крестом (XIV-XV вв.); ножницы (XIV-начало XVI в); перчатка или рука с цветком (XIV-XVI вв.); папа в тиаре (XV в.) и др.;

французская бумага. Два ключа (XIV-XV вв.); петух (XIV-XV вв.); собака (XIV-XV вв.); дельфины (XV-XVI вв.); гербы городов, фабрикантов, коронованных особ. В 60-70-е гг. XVI в. много водяных знаков, сочетающих изображения латинских букв с короной, лилией, трилистником, розеткой;

немецкая бумага. Голова вепря (XV-XVI вв.); голова быка (XV-XVI вв.); одноглавые орлы (XV-XVI вв.); тиара с крестом (XV-XVI вв.) и др.;

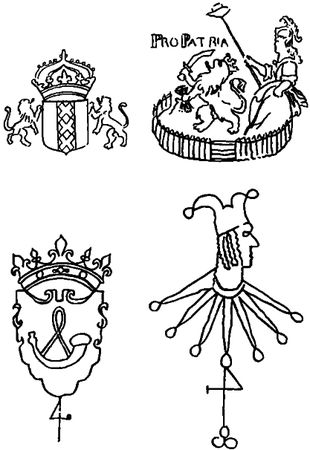

голландская бумага имела знаки в виде орла, рожка, царского венца, знака "Propatria" ("За родину") - аллегорического изображения женщины, посылающей льва в бой, фирменного знака фабриканта. Особенно распространен знак головы шута в зубчатой пелерине.

Бумага русских фабрик вначале не имела своих водяных знаков. Она чаще всего копировала голландские филиграни, например герб г. Амстердама (два льва держат щит, увенчанный короной, или знак "Propatria").

Затем стали появляться русские водяные знаки: двуглавый орел, московский герб с изображением Георгия Победоносца, медведь с алебардой на плече (Ярославский герб), Ростовский герб с изображением оленя, знаки "РФ" и "Рϑ" ("русская фабрика"), знаки владельцев фабрик. С 1760 по 1840 г. вместе с буквенными и фигурными знаками часто ставили и дату выпуска бумаги. В XVIII в. появляется цветная (синеватая) бумага.

По указу 1699 г. для составления документов вводилась гербовая бумага. Водяной знак представлял собой герб Российского государства и надписи "гербовая бумага".

Важно помнить, что черновые записи часто отрабатывались на грифельной доске, которая в XVIII-XIX вв. была широко распространенной. Изготовлялась она из черного сланца (аспида) и заключалась примерно в тетрадный формат. Писали на ней специальным грифелем, который легко стирался. Грифельные доски употреблялись у нас вплоть до Великой Отечественной войны.

На бумаге писали в основном гусиным пером, возникшим не позднее XII в. Существовали специальные руководства по его очинке. Давно появились и металлические перья. Уже в Древнем Риме были перья из бронзы, меди и серебра. В 1818 г. появилось стальное перо, массовое его применение началось с 1852 г.

Карандаш (от тюркского "кара" - черный и "таш" - камень) известен с XVI в. в виде вставленного в дерево графита. В 1795 г. Н. Конте стал смешивать молотый графит с очищенной глиной. Этот принцип используется до сих пор. После второй мировой войны стали распространяться шариковые ручки.

Голландские Водяные знаки XIV-XVIII вв.

В дореволюционное время строго соблюдался этикет письма и других бумаг. На каждой из них устанавливалось четко место для даты и адреса. Начальная форма обращения в одну или две строки также была общепринята, как и размер полей, форма подписи и даже цвет бумаги. Все это строго соблюдалось и подчинялось определенным нормам. С 1804 г. в России применяются конверты для писем.

Знание содержания и правил оформления рукописей прошлых времен и их эволюции поможет историку-краеведу датировать найденные им рукописи и определить их историческую ценность. Таких рукописей еще немало можно найти, особенно в отдаленных деревнях Русского Севера и Сибири. Примером служит организация древлехранилища при Пушкинском доме в Ленинграде. Оно организовано только в 1950 г., а насчитывает уже многие тысячи ценных рукописей и древних книг.

Древлехранилище Пушкинского дома создано после экспедиций на Север, где обнаружено много рукописей, составляющих круг чтения северного русского крестьянина начиная с XVI в. Основу древлехранилища составила коллекция Владимира Ивановича Малышева (1910-1976). Еще студентом ЛГУ в 30-е гг. он начал обследовать низовья Печоры. Местное население издавна хранило старинные рукописные книги. Выяснилось, что на Печоре в XVIII-XIX вв. были свои книгопечатные мастерские. Малышев собрал около 1000 рукописей, самые старые из которых относились к XV в.

Малышев разработал принципы полевой археографии: "первоочередное обращение к тем районам, которые в прошлом были связаны со старообрядческим движением; сплошное и многократное их обследование; обязательную фиксацию местных преданий, фольклорных материалов, памятников бытовой письменности и т. д., т. е. комплексное изучение культурного ареала".

Эти принципы следует выдерживать в своей работе и учителю-краеведу.