Буквенная нумерация на старославянских книгах. Вместо цифр в книгах и на монетах указаны буквы.

"Изборник" представляет собой собрание молитв, церковных текстов и нравоучений религиозного и бытового порядка. В нем помещена миниатюра, изображающая князя со своей семьей, - один из первых русских портретов. Любопытно, что к "Изборнику" 1076 г. приложен список запрещенных книг; это было первое проявление цензуры.

Четвертая книга - "Архангельское евангелие", написанное в 1092 г., найдена в Архангельске. Она украшена небольшими орнаментальными заставками и заключена в переплет из двух толстых деревянных досок. В книге наиболее четко видны особенности русского языка и нет такого влияния болгарского языка, как в "Остромировом евангелии".

В X-XI вв. на Руси больше всего было переводных с греческого языка книг религиозного содержания. Это книги богослужебные, поучения (религиозно-нравственного содержания), "жития святых", апокрифы и т. д.

Из "житий святых" самым объемистым были "Четьи-Минеи", что значит "чтения по месяцам года". Легенды о "святых" изобиловали бытовыми подробностями и охотно читались. Апокрифы, книги религиозного содержания, но не признанные церковью, отличались большой занимательностью и потому также легко читались и широко распространялись.

Уже в XI в., как свидетельствуют сохранившиеся книги того времени, сложилось два основных типа книг - богослужебная и четья книга. Репертуар сохранившихся русских четьих книг XI в. насчитывает до 10 названий, богослужебных - шесть. Книги часто оформлялись драгоценными окладами, украшались драгоценными камнями и золотом. Это приводило к их гибели; летописи пестрят сообщениями о том, как во времена нашествий и междоусобных войн книги "одирались", т. е. лишались переплетов.

Владельцами книг было не только духовенство. Известно 147 имен владельцев книг XI-XIV вв., 39 из них принадлежат к белому духовенству, а 91 не из духовенства. Известны 65 заказчиков, из них 32 - "мирские люди". От XIV в. сохранилось вдвое больше книг, чем от трех предшествующих столетий, вместе взятых. Из заказчиков - 6 князей, 5 бояр, 8 горожан. Три боярина названы "старостами", заказавшими книги по поручению "уличан". От XI в. дошло до нас 18 книг, от XI-XII - 15, от XII - 58, от XII-XIII - 21, от XIII - 86, XIII-XIV - 40, XIV - 397 книг, не считая тех, которые относятся либо к XIV, либо к XV вв.

Важным историческим источником являются родословные книги XVI-XVII вв. Это делопроизводительные документы, содержащие поколенные росписи княжеских и боярских фамилий, представители которых занимали высшие должности в государственном аппарате Русского государства. Разрядные списки, куда записывались назначения именитых людей, боярские списки, Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. - все это важнейшие исторические источники для краеведа-историка.

Оформление рукописей. Все древнейшие книги написаны особыми почерками, которые называются уставом и полууставом. Для устава характерно тщательное выписывание каждой буквы. Буквы крупные и прямые, с ровным нажимом, сокращений немного.

С XIV в. уставное письмо вытесняется полууставом, в котором допускались наклон линий, сокращение (например, слово "человек" писали сокращено "члк"), В каждом слове ставили ударение.

В конце XIV в. в бытовой и канцелярской переписке получила распространение еще более беглая скоропись, а в книжных заголовках - орнаментальная вязь. Внизу страницы справа обычно выписывали слово или половину слова, с которого начиналась следующая страница. Так как в те времена отсутствовала нумерация страниц, по таким коротким строкам можно было определить порядок страниц в книге.

Кроме орнаментов, рукописную книгу украшали заставками-рисунками, помещаемыми в начале раздела или в начале главы (обычно этот рисунок имел вид прямоугольника); концовками - небольшими рисунками, помещаемыми в конце текста, и инициалами - разрисованными начальными заглавными буквами. Для заглавий разделов, частей применяли специальный вид письма, так называемую вязь, представляющую собой слитный узор сильно вытянутых в высоту и переплетающихся между собой букв. Кроме этого, в некоторых книгах помещались и рисунки по содержанию текста.

Для XIII-XIV вв. характерен "звериный" или "чудовищный" стиль в оформлении. Заставки и инициалы богослужебных книг перенасыщены сюжетами, никак не относящимися, а часто и противоречащими содержанию: гротескные фигурки воинов, охотников, земледельцев, скоморохов вместе с изображением сказочных чудищ.

Несмотря на реформу 1708 г., рукописи до 70-х гг. XVIII в. писали по старой традиции церковнославянской вязью. Только к 70-м гг. выработался новый почерк, учитывающий новую графику букв. К концу XVIII в. сложилось примерно три основных типа почерков:

1) готический, или немецкий. Его называли еще высоким или острым, так как в русском и во французском письме стан буквы составлял полторы ее ширины, а в немецком - доходил до трех. Пактурный - вариант готического, более изломанный, менее декоративный. Возник в начале XVI в., в наши дни его употребляют немцы, чехословаки, голландцы и шведы;

2) английский - более распространен, его еще называют курсивным. В нем тенденция ускорить письмо за счет безотрывности букв;

3) французский имел три стиля - "ронд", "куле", "бастард". Все они возникли из готического и представляли собой попытку облегчить процесс письма за счет округления букв. Был еще министерский почерк. Его стиль - писать четко, красиво, крупно, скоро.

В рукописных книгах вначале не было титульных (заглавных) листов. Они появились лишь в XVII в. В конце рукописи писец обычно указывал время и место создания книги, имя заказчика и свое имя. Самая древняя дошедшая до нас Лаврентьевская летопись заканчивается так: "Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий, в отишье пристав, и путник, в отечество свое пришел, тако же радуется и книжный списатель, дошед до конца книги, - тако же и аз худый, недостойный многогрешный Лаврентий мних".

Вначале рукописи представляли длинные, завернутые в рулон свитки - столбцы. Современный тип брошюровки книг - кодекс - возник еще в I в. н. э. в Риме. Он представлял собой ряд тетрадей, сшитых вместе. Отдельные листы из кодексов греков относятся ко II и III вв., целые кодексы - к середине IV в. В России свитки уступили место кодексу к началу XVIII в. До сих пор сохранились выражения "см. выше", "см. ниже".

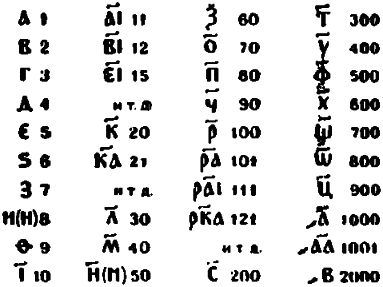

Дата на рукописях указывалась обычно от сотворения мира. Для установления даты в современном исчислении нужно от даты рукописи отнять 5508.

В конце XVIII и первой половине XIX в. текст занимал не более 60-70% площади листа - оставлялись большие поля. Лист иногда перегибался пополам и текст писался только справа, левая сторона оставалась для поправок. В таком виде представлена в цензуру книга Радищева, так выглядят черновики Салтыкова-Щедрина и др. Страница использовалась лишь на 50%.

Материал рукописей. Основным материалом, на котором на писаны древние рукописи, найденные на территории СССР, были пергамент, бумага и береста (березовая кора, которую специально обрабатывали).