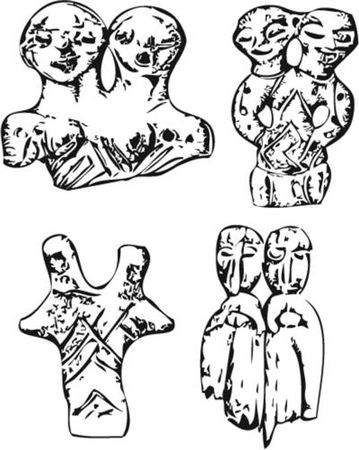

Рис. 33. Древнеславянские двухглавые идолы

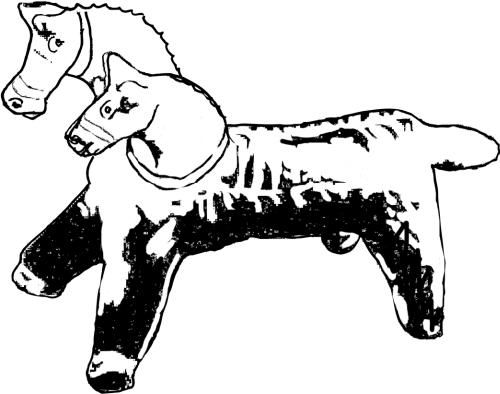

Рис. 34. Двухглавый конь. Литая латунная подвеска. Новгород, XIII век

Рис. 35. Двухглавый конь. Каргопольская игрушка, 70-е годы XX века

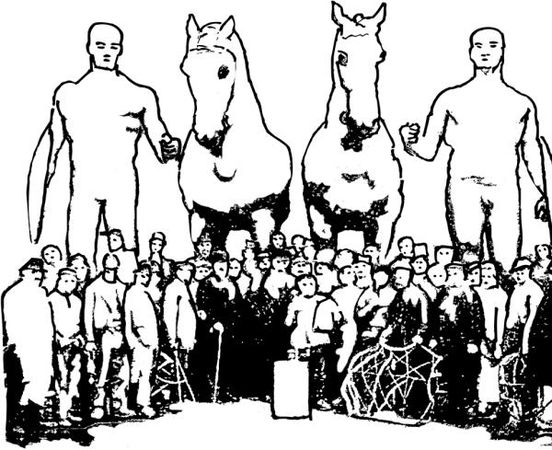

Рис. 36. Диоскуры-близнецы. Эта скульптурная группа была установлена на крыше немецкого посольства на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге до Первой мировой войны

Как близнецы встали на крыло

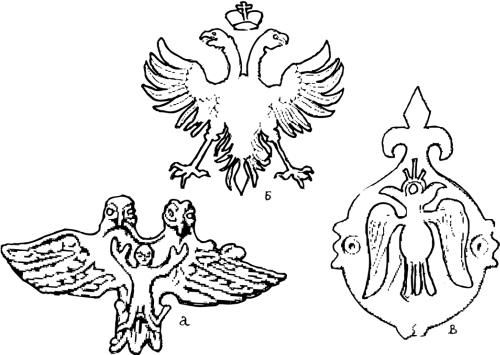

В Древней Индии Ашвинов представляли в виде двух крылатых коней или птиц, сопровождающих утренний выезд солнца. В Древней Греции колесницу солнечного бога Аполлона влекут вперед два белых лебедя. В русских сказках распространены сюжеты, связанные с крылатыми конями-птицами. В этой связи выглядит не столь уж странно сравнение Ашвинов и Диоскуров с двухглавым орлом византийской и российской империй. Двухглавые орлы как ипостаси солнца встречается в религиозном искустве у хеттов Малой Азии еще в XVII веке до н. э., а также в Египте в IV–I веке до н. э. во времена Птолемеев. Изображение двухглавых и трехглавых орлов – Крылатых Карсов, несущих человека – жреца или жрицу, распространенный сюжет у шаманов Сибири. Изображение многоглавых Крылатых Карсов часто встречается также у финно-угорских народов Северо-Восточной Европы и Урала. Можно предпологать, что эти персонажи были замствованы предками финно-угров от праиндоевропейцев.

Доподлинно известно, что у древних славян имелись двухголовые божества. В русских сказках весьма распространен сюжет о двух молодцах, одиноковых с лица, которые даруют счастье обладателю волшебного ларца. Причем количество молодцов, исполняющих желания владельца, в разных сказках увеличивается до 12. Это прямая аналогия с двенадцатиглавым змеем, приносящим счастье. В русской народной сказке "Чудесный ящик" из сборника А. Н. Афанасьева Иван-царевич спускается за волшебным ларцом в подземное царство. И становится его обладателем. В ларце сидят 12 молодцов, которые исполняют любые его желания. В сказке "Двое из сумы" из того же сборника рассказывается о благой и сердитой суме. В благой сидят два молодца, которые накрывают стол и устраивают пир для хозяина. В сердитой суме сидят два молодца, которые нещадно избивают владельца.

Представление о божественных близнецах проникло в Тибет и Китай. Двухголовый дракон Лу, приносящий счастье и исполняющий любые желания, являлся олицетворением небесных близнецов. Впервые изображение рогатого дракона в Китае датируется эпохой Инь – XIV веком до н. э. На бронзовом блюде этой эпохи изображены два дракона. Один, безногий, – на дне, а другой, с лапами, изображен по краю блюда. В древних китайских преданиях рассказывается о Лунма – коне-драконе. У него голова коня, а хвост змеи. Этот дракон по своему желанию может превращаться в крылатого коня или быка.

Рис. 37 а) Крылатый Карс. Прикамье, металлическая пластина. Конец 1 тысячелетия до н. э.; б) Двухглавый орел – герб Российской империи.; в) Двухглавый орел и солнце. Костяная подвеска. Великий Новгород, XIV век

Рис. 38. Змееобразные близнецы. Китайская средневековая гравюра

Рис. 39. Два молодца из ларца, исполняющие любые желания. По сюжетам русских народных сказок

Близнецы и ведьма

Как полагают историки, изначально символика близнецов связана с плодородием. Так, в Индии культ Ашвинов соединен с культом ашвамедхи – плодоносящего фигового древа.

В Риме под священным фикусом – фиговым деревом ставили фигурки изображения близнецов Ромула и Рема. Греческие братья-близнецы Диоскуры, литовские и латышские братья – "дети бога Неба" попеременно ухаживают за своей сестрой – дочерью солнца.

Кровосмесительный брак братьев-близнецов со своей сестрой нашел отражение и в ирландской, хеттской и индоиранской мифологических традициях. У хеттов в "Повести о царице города Канеса" рассказывается, что у царицы родилось сразу тридцать братьев-близнецов. Испугавшись такого количества детей, царица помещает каждого новорожденного в кувшин и бросает в реку. Братьев воспитал Морской царь. Однако когда в другой раз у царицы родилось тридцать близнецов-дочерей, она не стала от них отказываться и воспитала их. Возмужав, братья-близнецы выходят на берег, находят своих тридцать сестер и женятся на них. И лишь самый младший из братьев противится инцесту.

Все эти сюжеты указывают на то, что в былые времена у индоевропейцев были распространены близкородственные браки. В украинской и русской народных сказках имеется мотив о том, как сорок братьев, оседлав своих коней, прискакали к вратам дома ведьмы, у которой было сорок дочерей. Братья стали свататься к дочерям. Однако ведьма задумала недоброе и решила погубить молодцов. Она опоила их зельем и ночью попыталась обезглавить всех братьев. Однако самый младший брат зелья не пил. Он тайно подменил братьев на ведьминых дочерей, и та по ошибке в темноте отсекла головы своим дочерям, а заодно и кобылицам дочерей, стоявшим в стойлах, приняв их за коней братьев. Подобные мотивы, связанные с конями и близнецами, восходят ко времени индоевропейского единства.

По коням!

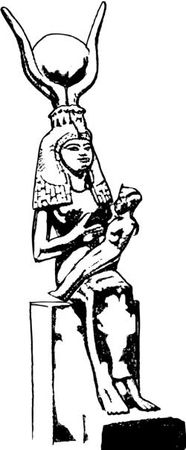

Мифы о близнецах – брате и сестре, вступающих в кровосмесительный брак, чаще всего в результате уговоров сестры, известны у многих индоевропейских народов. Так, сказка "Иван да Марья" является русским вариантом этого мифа. Аналогичный миф существует и у индусов – это будущий царь подземного мира Яма и его сестра Ями. Интересно, что у Ямы и Ями был брат Ману, который является прародителем людей. У древних египтян существовал миф о хозяине подземного мира Осирисе и его сестре Исиде.

Рис. 40. Богиня Исида, кормящая ребенка. Древний Египет. Между рогов Исиды виден диск солнца

По всей видимости, эти мифы имеет единую идеологическую основу. В былые времена такие близкородственные связи не возбранялись, а приветствовались. Считалось, что разнополые близнецы вступают в интимную связь, еще находясь в утробе матери. Впоследствии при рождении разнополой двойни матери и детям предлагалось совершить специальные очистительные обряды. Существовал и усложненный вариант, когда в кровосмесительном браке со своей сестрой участвуют несколько близнецов. По всей видимости, такие легенды были своего рода идеологическим обоснованием той селективной политики, которую проводили арии и праиндоевропейцы. Очень может быть, что фактически братья не являлись близнецами – т. е. рожденными одной матерью. У них был один отец – военачальник племени или знатный воин – и много матерей. То же самое относилось и к сестрам. Кочевники-европеоиды, обитавшие в Великой степи не одно тысячелетие, в совершенстве отточили идеологию и практику семейных отношений. Молодые воины, считавшиеся кровными братьями, сев на коней, совершали внезапные и дерзкие разбойничьи нападения на становища других кочевников. Порой они преодолевали гигантские расстояния и не одну неделю находились в пути. При этом они захватывали девиц и молодых женщин и быстро исчезали во мраке ночи. Девушки и женщины потом попадали на семейный невольничий рынок. Вероятно, в распоряжении каждой семьи кочевника имелось несколько рабынь, как это имело место гораздо позже у печенегов и половцев. Молодые девушки обращались в рабство и становились заложницами своего положения. Они рожали детей, которые также продолжали считаться общественной собственностью. Их воспитывали сообща, и эти дети считались кровными братьями и сестрами…

Наполовину бессмертные

Подобного рода воззрения могли найти отголосок и в древних мифах индоевропейцев. Так, в древнегреческой мифологии Диоскурами называют сыновей Зевса – Кастора и Полидевка. У братьев-близнецов были две сестры – Елена и Клитеместра. По другой версии мифа, Полидевк и Елена – дети Леды от Зевса, а Кастор и Клитеместра – это ее дети от спартанского царя Тиндарея. Таким образом, у братьев и сестер были разные отцы, но одна мать.

Полидевк и Кастор вернули на родину похищенную Тесеем сестру Елену. Как видим, не только похищение девушек практиковалось в былые времена, но и их насильственное возвращение.