Всего за 120 руб. Купить полную версию

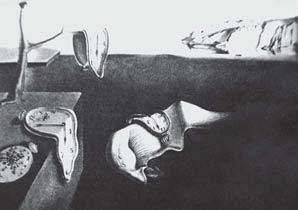

Илл. 4. С. Дали. Постоянство памяти. 1931. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Ориентация на универсальную метафору определяет и переносы значений у Сальвадора Дали. Примером может служить универсальное сравнение времени с рекой (река времени с признаком ‘текучесть’): так возникает знаменитое изображение стекающего циферблата [илл. 4]. Дали оперирует фигурой катахрезы. Впрочем, литературность Дали лежит на поверхности – изобразительная семантика его живописи литературна par excellence (как в дурном, так и в безоценочном смысле).

Катахреза Дали заимствована у авангарда, с которым эта фигура наиболее органично соотносится. Кубофутуристы, а также Малевич времени создания полотна "Англичанин в Москве" (1914) дают образцы катахрезы как совмещения несовместимого, взрывая как логику обыденного сознания, так и логику традиционных формально-смысловых соответствий. На катахрезе во многом зиждется интермедиальный "холизм" авангарда: именно по риторическому основанию легендарное "дыр бул щыл" Крученых обнаруживает соответствие с контррельефами Татлина или живописью Ларионова.

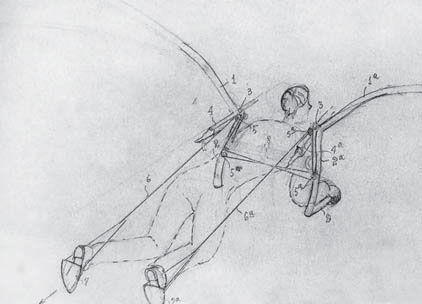

Как и в словесном искусстве, один и тот же образ (например, образ человека-птицы) может выступать как разные тропы одновременно. Так, образчиком тропа по сходству (операция перенесения) выступает произведение В. Татлина "Летатлин" (творческая личность = птица), но тот же самый образ, заключенный в данном произведении, допускает прочтение в плане метонимии (птица как полет) [илл. 5]. Аналогично организована риторика "велосипедного быка" Пикассо. Характерное для западного авангарда, например в лице М. Дюшана, переосмысление бытового предмета с точки зрения его афункциональной формальной выразительности, что в известной степени соотносимо с принципом остранения в литературоведении, выстроено по принципу словесного тропа с акцентом на перенос-совмещение семантических признаков. Остроумные парадоксы и обманки Магритта могли бы быть названы каламбурами: переносы-столкновения значений в его изображениях достигают высокого уровня обостренной контрастности.

Илл. 5. В. Татлин. Положение тела во время полета на "Летатлин". 1929–1932. ГЦТМ. Москва

Илл. 6. В. Ван Гог. Стул. 1888. Галерея Тэйт, Лондон.

В ряд семантических тропов по смежности попадают "Башмаки" и "Стул" Ван Гога [илл. 6]. Это классический случай метонимии, то есть отсылки к целому по его детали. В принципе фигура речи здесь порождена скорее жанром – любой натюрморт основан на демонстрации метонимического значения изображенных предметов. В случае вещных портретов Ван Гога обращает на себя внимание особая акцентированность метонимического значения, вследствие чего произведение балансирует на грани натюрморта и портрета.

Особая тема в рамках фигур речи и искусства ХХ века – цитата как троп. Изначально цитата является принадлежностью области риторики и теории художественного (литературного) текста. Традиционно литературной цитате дается следующее определение: "Цитата – это дословное воспроизведение отрывка из какого-либо текста". Цитата, таким образом, не является фигурой речи в собственном смысле слова, хотя изначально выполняет риторическую функцию. Однако ее характер меняется в ХХ веке, когда вследствие расширения семиотического поля искусства статус цитаты в поэтике повышается. В этом качестве – в качестве поэтического приема – цитата получает осмысление в работах русской формальной школы – у В. Шкловского, а позднее у М. Бахтина (в рамках понятий "чужая речь", "диалогичность" и пр.), в работах французских структуралистов (Ю. Кристева), наконец, в последнее время – у западных филологов-славистов, оперирующих (вслед за Ю. Кристевой) понятием интертекстуальность (И. Смирнов, О. Ханзен-Леве), а также в работах ученых загребской школы литературоведения и семиотики (Д. Ораич), примыкающей к немецкой славистике. Цитата является прецедентом акта цитирования. В наиболее общем понимании цитирование – это процесс расшифровки текста, вовлекающий исследователя в работу с универсальным для любой культуры противопоставлением своего чужому. Цитация в современном прочтении данного термина является таким помещением чужого текста в свой текст, при котором происходит диалог этого нового своего – чужого текста с прототекстом (антецедентом), или контекстом, откуда заимствован чужой текст. То есть в триаде свой текст – чужой текст – прототекст цитата служит ферментом, порождающим новый смысл сообщения и новый художественный образ. Так в общих чертах обстоит дело с материалом художественной литературы.

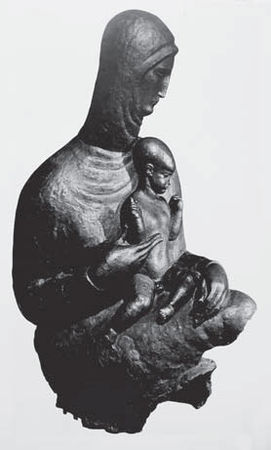

Илл. 7. И. Мештрович. Богородица с младенцем. 1917. Бронза. Галерея Мештровича. Сплит.

В названных научных традициях цитата как прием рассматривается, главным образом, применительно к авангарду в рамках поэтики монтажа или коллажа и преимущественно на материале литературы, возникнув как реакция на специфику художественной ситуации. Однако та лидирующая роль, которую взяло на себя изобразительное искусство в русском авангарде, расширила область применения понятия цитаты, уравняв в этом отношении вербальный и визуальный "тексты".

Применительно к изобразительному искусству цитата может быть рассмотрена двояко: как врезка иного изобразительного материала в уже существующий (коллажи футуристов, усы Моны Лизы и пр.). В этом случае происходит диалог нового своего+чужого текста с исторической традицией, которая отрицается, подвергается деструкции. Это так называемая горизонтальная цитация, разрушающая иерархию. Возможна и другая – вертикальная цитация, когда происходит позитивное обращение к прототипу, его воспроизводство с установкой на сохранение сообщения. Это цитация, на которой основано каноническое искусство, например иконопись. Однако возможен и третий – смешанный тип: когда предшествующая традиция в цитируемом тексте не разрушается, однако возникают такие горизонтальные связи, которые создают новое сообщение. К последнему типу можно отнести стилевую цитацию в творчестве хорватского скульптора ХХ века Ивана Мештровича. "Коллаж", составленный из стилевых цитат пластики Древнего Египта, греческой архаики, готики, позднего Микеланджело, разворачивает фигуру речи на все творчество мастера [илл. 7, 8]. Стиль Мештровича как троп позволяет воспринять его творчество не как дурную эклектику (то есть в оценочном плане), а в соответствии с постмодернистским опытом – в плане риторики.