Илл. 81. Г. Климт. Исполнение. 1905–1909. Музей прикладного искусства Австрии. Вена.

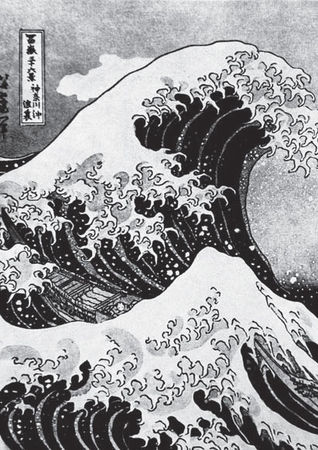

Мотив волны иконически описал этот переход от предметного к самодостаточному (автореферентному) живописно-графическому миру. Он как бы спрессовал в себе наследие натурного реализма и потенцию ухода от объектности в изобразительной композиции. Волна двулика, как породившая ее вода: она все еще хранит верность натурной реальности, хотя и абстрагируясь от конкретной натуры, но при этом воспевает стихию как доминирование природы над культурой, как "запрет" на традицию. Неоромантический символистский витализм – вышеупомянутая "философия жизни" – нашла в волне свое мифотворческое самоутверждение. В этом плане возникают горизонтальные межкультурные связи: европейские художники обращают свой взор на Восток: ср., например, волну в творчестве Кацусико Хокусая, словно сошедшую с листов графики мирискусников [илл. 82].

Интересно, что культурные значения волны как своего рода дионисийского оспаривания традиции (классической традиции аполлонического образца) или по крайней мере как индикатора переключения культурной парадигмы возникают именно в толще культурных коннотаций, порождаемых ею. Волна отсылает к мифопоэтическому комплексу воды как универсальному символу жизни и циклического природного обновления ее, однако по признаку совмещения мотивов воды и энергетики волна имеет специфическую отсылку: она не просто вода как природная стихия, определяющая существование, но вода природного водоема – морская, океаническая волна. В этом отношении волна может быть рассмотрена в контексте "океанического чувства", определившего широкий спектр экзистенциалистских исканий в европейской культуре. Океаническое чувство – это одна из ведущих метафор для описания экзистенциального переживания, которая составляет существенную доминанту в творчестве протестантского философа Пауля Тиллиха. Психофизический комплекс моря в его культурных импликациях подробно описан в работе В. Н. Топорова. Мотив волны предполагает и предписывает учет всех компонентов океанической стихии в их символическом и метафизическом обличии.

Илл. 82. К. Хокусай. Волна. Из серии "36 видов Фудзи". 1823–1829.

Именно в контексте океанической семантики проявляются про странственно-временные значения, реализуемые в мотиве. Пространство в волне сведено к поверхности, к натяжению тонкого внешнего слоя, к его дистурбации. Волна иконически описывает пространственную складку, совмещение планов и, нарушая поверхность, по сути подтверждает ее наличие. Здесь мы позволим себе отступить от материала модерна, обратившись к творчеству одного из мастеров авангарда, существенным образом проясняющего в интерес ующем нас аспекте эпоху модерна. Мы имеем в виду волну в творчестве Константина Бранкузи: в серии скульптур яйцевидной формы ("Прометей", "Рождение мира", "Новорожденный" и др.) гладкая поверхность удлиненного сферического объема нарушена легким бугорком волнообразной формы. Бранкузи можно считать мастером авангарда, который многим обязан модерну в своем становлении, хотя в конечном итоге чрезвычайно далеко оторвался от него. Его генетическая связь с модерном может быть опознана в его исключительно чутком отношении к материалу, в мастерском владении плоскостью и силуэтом, в любви к скругленным, плывущим объемам (серия "Рыба") [илл. 83]. Мотив волны в творчестве Бранкузи – еще один знак памяти о дальнем отправном пункте его новаций.

Волна как складка пространства соответствует и принципу турбулентности времени: мотив означивает совмещение мгновения и вечности. Мгновенное возмущение водной глади предполагает ее успокоение в следующий момент, однако данная фаза с неизбежностью повторится снова, и так будет длиться вечно. Колебания водной глади – это и есть непрекращающийся жизненный цикл, идея круговращения жизни и ее планетарных проекций. В том числе человеческой: пренатальную погруженность эмбриона в водную среду – состояние, по мнению ученых, во многом формирующее психику человека и определяющее его экзистенциальную память. В этом плане волна в составе предмодернистских устремлений может ассоциироваться с рождением новой культуры: имплицированный в мотиве волны образ-архетип Афродиты Боттичелли – как и многие другие знаки классической культурной традиции в контексте начала века – может быть прочитан как мифологема начала, новизны (а вслед за этими смыслами – и очищения, инициации), которыми было буквально одержимо все минувшее столетие. Исполненная экзистенциальной экспрессии идентификация поэтического Я с "пеной морской" у Марины Цветаевой – рефлекс мотива волны начала века в поэзии 20-х годов.

Илл. 83. К. Бранкузи. Рыба. 1930. Мрамор. Музей современного искусства, Нью Йорк.

Помимо собственно водных коннотаций волна допускает и ряд более частных прочтений своей семантики, позволяющих наметить дополнительные – антропологические измерения мотива. А именно, мотив волны имеет ясно очерченную сферу отсылок к человеческой телесности. Так, складчатость пространства, которую волна имплицирует, можно – по законам метафоры и метонимии – перенести и на складчатость кожи. Искусство модерна, открывшее осязательную, тактильную сторону эстетического восприятия, вырастающего из соположения текстуры различных материалов, предполагает активизацию телесного сопереживания зрителя. Органические формы, вторящие изгибам тела, и мотив волны относятся здесь к одному классу форм. Мотив волны может быть в данном отношении прочитан как мотивный эквивалент человеческой кожи, являющейся продолжением глазного нерва, разлитого по всему телу человека. Кожа как глаз актуализирована в эстетике Сергея Эйзенштейна и, как известно, составляла предмет специальных исследований великого русского режиссера. Архаические корни такого рода сближения – кожи и глаза как близкородственных по механизму воздействия органов чувств – очевидны: вспомним, например, архаические изображения человеческого тела, сплошь покрытые изображениями глаз. Волна как знак тактильно-чувственного переживания мира в этом отношении выступает семантическим тождеством самого зрения, его дезавтоматизации, и тем самым еще раз указывает на механизм перехода к авангарду. Учитывая наличие существенной зоны пересечения поэтики модерна с символизмом, важно отметить, что история использования мотива глаза в составе изобразительного целого очевидным образом связывает начало века все с тем же авангардом (ср. плакат Александра Родченко к фильму Дзиги Вертова "Киноглаз", 1924) [илл. 84].