Илл. 84. А. Родченко. Плакат к фильму Д. Вертова "Кино-глаз", 1924.

Тактильно-чувственная семантика волны в аспекте телесности проливает дополнительный свет и на дионисизм эпохи, на эротическое начало в иконографии и стилистике искусства. Распространенные в модерне мотивы томления, умирания и смерти можно также рассмотреть в аспекте волны-тела: древнее двуединство Эрос-Танатос кульминирует в мотиве волны, отсылая к семантике погребения – водам священного Стикса, реки в царстве мертвых. В своей фюнеральной ипостаси волна эксплицирует точку соприкосновения стихии воды со стихией огня по контрасту – волна как воплощение взрывной энергии, а также по сходству – волна как акция очищения. Граничность реки, в частности реки нижнего мира, находит соответствие во взрывной экстремальности волны – оба мотива маркируют крайнюю позицию наблюдателя, высокую степень напряжения. Это особенно существенно для русской культуры, где слова волна и волнение, то есть эмоциональный накал, имеют общий корень.

Экзистенциальной граничностью волны можно объяснить и демонологичность мотива: представляется неслучайным, что изобразительные метаморфозы волны в модерне чаще всего порождают существ нижнего мира – змей, рыб, русалок с их соблазнительно распущенными волосами, а также тритонов, кентавров (кони часто рождаются из волн морских – как на картине Уолтера Крэна 1892 года "Кони Нептуна") и прочую нечисть. Волна ведет главную партию не только в семантике, но и в синтагматике модерна: она в известной мере определяет тип отношений между другими мотивами, набор тем и сюжетов внутри отдельного произведения, а также отношения между элементами композиции, само формопорождение. Существенна также роль волны в динамизации композиции, сообщении ей импульсивной диагонали: вспомним "Похищение Европы" Валентина Серова (о ней пойдет речь ниже). Таким образом, мотив волны можно считать одним из тех неотъемлемых признаков стиля, чья фундаментальность проявляется в своей кросс-культурной и кросс-структурной функции.

Мотив волны в искусстве модерна и литературе символизма

Эти и многие другие универсальные свойства мотива особенно отчетливо заявили о себе в русском искусстве эпохи модерна. Однако прежде чем обращаться к бытованию мотива в материи графики, живописи, скульптуры, необходимо оговорить допустимые пределы темы. Установка модерна на орнамент, декоративное пятно, внефигуративный фрагмент композиционного целого расширяет рамки возможностей того или иного "вчитывания" волны в изобразительное целое. В более широком историческом контексте примером крайней точки такого "вчитывания" при условии реализации характерного для данного мотива визуально-смыслового единства мог бы служить рисунок Уильяма Блейка "Расставание души с телом" – иллюстрация к поэме Блэра "Могила" (1805), где волнообразная форма отлетающей души мотивирована иконографической традицией, а сам мотив волны предельно удален от натуры [илл. 85]. Другой ее полярной границей можно считать полотно Серова "Похищение Европы": здесь имеет место предельная сближенность с натурой, волна мотивирована сюжетно, и ее дополнительные композиционно-выразительные возможности возникают в диалоге предмета и символа. Рассматриваемые далее примеры располагаются в пространстве между этими полюсами.

Илл. 85. В. Блэйк. Расставание души с телом. Иллюстрация к "Могиле" Блэра. Гравюра/акварель. 1805.

Разыгрывавшийся в России на протяжении всего ХХ века драматический диалог между двумя концепциями художественного творчества – подвижнической и артистической – кульминировал в начале ХХ века резким всплеском последней. В эстетических принципах модерна (в архитектуре и изобразительном искусстве) попытка создать органическое единство вещного и образного, природно-утилитарного и символического проявилась в обращении к ряду мифопоэтических универсалий, которые кодируют установку на "вторую натуру" как главное художественное кредо эпохи. Одной из ведущих универсалий такого рода стал комплекс представлений, связанных с водной стихией. В живописи и графике ХХ века в России мифологема воды приняла облик волны. Волна стала одним из самых распространенных мотивов в графике мирискусников (отчасти – вслед за знакомством с творчеством Обри Бердсли), а также в творчестве мастеров, группировавшихся вокруг журнала "Золотое руно" в 10-е годы: Льва Бакста, Константина Сомова, Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Анны Остроумовой-Лебедевой [илл. 86]. Волна предстает в графике и живописи русского модерна как в прямом ("натурном") виде – в виде опредмеченной водной стихии, так и косвенном – как набор мифопоэтических составляющих мотива, отсылающих к нему или очерчивающих его формально. В русской графике начала века мотив волны можно считать первым опытом абстрагирования фигурации и отхода от принципов миметизма по признаку произвольных проекций зрения, возникающих в условиях "двойного" силуэтного прочтения изображения, а также содержащихся в мотиве возможностей создания отвлеченной формы. Но главное – это свойственный теме волны асемантизм не только "от природного", натурного, но и мифопоэтического толка, провоцирующий зрителя на активизацию творческих потенций восприятия.

Илл. 86. Л. Бакст. Фронтиспис "Выставка исторических портретов". "Мир искусства", 1902, № 4.

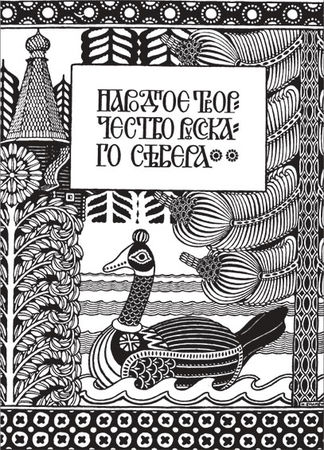

Илл. 87. И. Билибин. Шмуцтитул "Народное творчество русского Севера". "Мир искусства", 1904, № 11.

В плане сюжетной мотивации с разной степенью абстрагирования от натуры волна в графике модерна часто выступает как фрагмент композиции, представляющей море и корабли. Такова репрезентация мотива на рисунке Николая Каразина, ставшем основой для гравюры на дереве Рашевского – иллюстрация к "Медному всаднику": робкие волны на первом плане композиции еще целиком зависят от сюжетного целого. У Ивана Билибина смысловая наполненность мотива и его орнаментальные свойства достигают сбалансированности: на шмуцтитуле 11-го номера журнала "Мир искусства" за 1904 год волна как орнамент и как предметная среда образует единое декоративное целое [илл. 87]. Мотив получает развитие в билибинских иллюстрациях к "Сказке о царе Салтане", изданной в Петербурге в 1905 году [илл. 88]. Напротив, в книжной графике Бакста волна часто возникает при отсутствии темы воды и моря как имманентное свойство формы. Она предельно отвлечена от натуры и распознается в волнообразных очертаниях силуэта: такова плещущаяся черно-белая стихия в листе – фронтисписе к "Снежной маске" Александра Блока (СПб.: "Оры", 1907) [илл. 89]. В аспекте нашей темы произведения Бакста особенно интересны тем, что показывают, как имплицированные значения волны, предельно удаленной от сюжетномотивированного представления, отсылают к так называемому "петербургскому тексту" русской культуры рубежа веков. Таким образом, одним из специфических свойств волны в русском модерне можно считать ее ориентированность на определенный слой культурно-исторических ассоциаций, вторичную (культурно опосредованную) индексальность семантики.

Илл. 88. И. Билибин. Иллюстрация. А. С. Пушкин. "Сказка о царе Салтане". СПб., 1905.