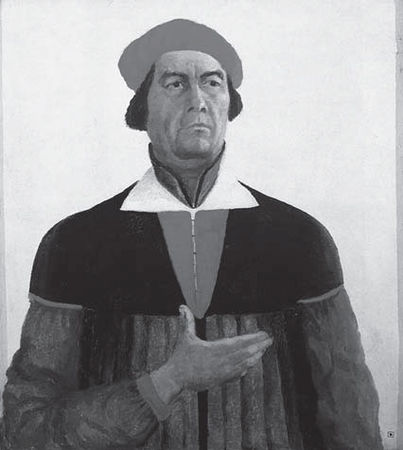

Илл. 72. К. Малевич. Торс. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Так возникает игра со временем – мастер прячется за маской хронологической и автобиографической, потому что речь идет не о мифологическом времени, а о мифологизации собственной творческой биографии. Известно, что в поздний период творчества мастер обратился к намеренной мистификации. На полотнах крестьянского цикла он ставит ложную дату создания картин, пытаясь представить эту серию произведений как одновременную своему раннему крестьянскому циклу досупрематического периода. Факты автомистификации – не редкость в истории художественной культуры. Однако применительно к Малевичу – человеку неигрового склада – такая ситуация кажется странной. Какими бы убедительными ни казались версии социально-бытового плана, не следует отбрасывать и более идеальную возможность: намеренно ложными датировками мастер производит ритуал возвращения во времени, замыкания цикла, слияния конца с началом жизни, со своей молодостью, с тем, что лежало в пласте предначального этапа становления художественной индивидуальности. Можно предположить, что художник делал это не из праздной прихоти, а для восполнения того "начала" – "началом" этим, "началом" как знаком "конца". Восполнение могло принимать вид почти тавтологии: отсюда авторские реплики "Черного квадрата" (в частности, "Черный квадрат" 1929 года). Однако чаще всего это восполнение принимало облик разнообразных Я-начал. И дело не ограничилось лишь подтасовкой дат. Ярким примером другого рода личин является портретная серия художника.

Илл. 73. К. Малевич. Портрет жены художника. 1933. Холст, масло. ГРМ

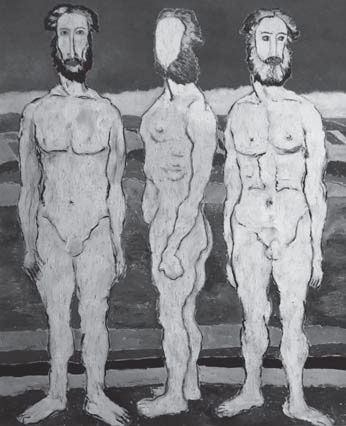

В серию портретов позднего Малевича входят условно-супрематические изображения людей, а также портреты с моделированной карнацией. К числу первых можно отнести "Женский портрет" и "Торс" 1928–1932 гг. [илл. 72]. Последний интересен своим подзаголовком – "Прообраз нового образца", в котором имплицирована тавтология: "новизна нового" или "начальное начало". Однако больший интерес с точки зрения интересующего нас вопроса представляет как раз вторая группа. К ней можно отнести "Портрет жены художника" (1933), "Мужской портрет" (предположительно Н. Н. Пунин), "Автопортрет" (1933) [илл. 73, 25]. В этой группе портретов моделированы голова и руки, а одежда и торс попадают, как правило, в зону супрематического воспоминания. Исключение составляют написанный в духе салонного соцреализма "Портрет В. А. Павлова" (1933), "Портрет дочери художника Уны" (1934), а также "Тройной портрет" (1933) [илл. 74]. Последний особенно необычен для Малевича: напряженная вибрация мазка, тревожные взгляды, направленные за пределы полотна, срезанная кадрировка композиции – все это в целом напоминает атмосферу итальянского маньеризма.

Историческая "цитатность" портретов еще явственнее проступает в "Портрете жены художника" и портрете Н. Н. Пунина. Трехчетвертной разворот туловища, изображение головы в профиль, сочетание плоскостности в трактовке одежды с трехмерностью головы, а также маркированность жеста – все это заставляет вспомнить эпоху итальянского кватроченто. В аналогичном ключе написан и трехчетвертной автопортрет Малевича (1933) [илл. 75]. Выбор исторической эпохи в данном случае, несомненно, определен мифологикой "начала": здесь и примитив, и истоки Возрождения, нового времени и т. п. Маньеристичность "Тройного портрета" содержит двойственность: элементы супрематизма в сочетании с предвозрожденческой стилистикой создают тот смысл антиномического финального "начала", который разрушает стереотип жанра, ибо объектом портретирования является стиль. Помещенный в рамку цитации, стиль – вслед за самой фигуративной формой – абстрагируется по тому же принципу, по которому абстрагировался супрематический объект. Не возврат к фигурации и не развертывание программы "Черного квадрата" (хотя и то, и другое вместе), а мифологическая гибель первоначал, сопровождающаяся рождением визуального метатекста с неограниченными возможностями внутреннего роста. "Концы" и "начала" в портретной серии позднего Малевича сплелись в неразрывное целое.

Илл. 74. К. Малевич. Тройной портрет. 1933. Холст, масло. ГРМ

Илл. 75. К. Малевич. Автопортрет. 1933. Холст, масло. ГРМ.

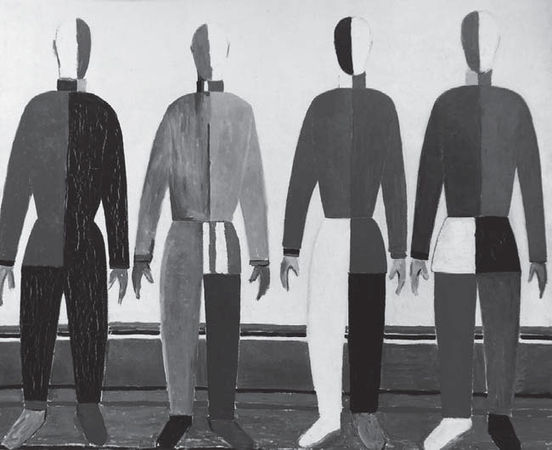

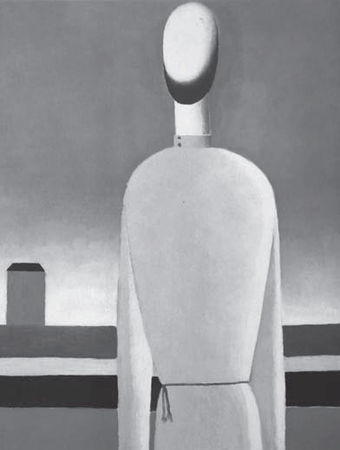

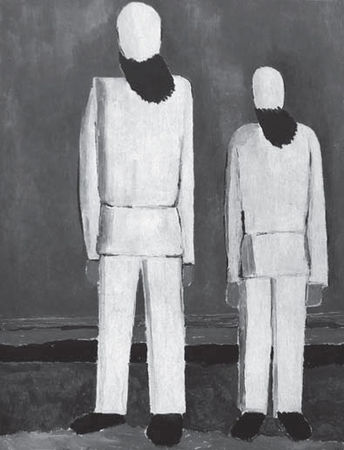

Однако еще более красноречивыми с точки зрения мифологемы "начало" представляются антипортреты мастера, так называемые "белые лица" Малевича. Этим формальным признаком – изображением фигур с лишенными черт лица головами – объединены произведения, решающие различные художественные задачи. Здесь и "Спортсмены" – супрематические мишени с чеканным ритмом цветовых чередований, и "Сложное предчувствие. Торс в желтой рубашке" с полнозвучием контрастного колорита и точечной округлостью объемов, и "Две мужские фигуры" (все – 1928–1932), написанные открытым мазком, с мрачной экспрессией пастозного фона и черными бородами, будто от порыва предгрозового ветра колыхнувшимися в сторону [илл. 76, 77, 78]. В интерпретации этих безлицых анонимов, тревожного земного ветра, ворвавшегося в космическую невесомость супремуса, растрепанных силуэтов ("Купальщики", 1938–1932 [илл. 79]), обратившихся в бегство прежде монолитных и неподвижных истуканов ("Бегущий человек", рисунок 1933) трудно не учитывать предощущения мрачных в социальном отношении времен, надвигавшихся в ту пору на Россию [илл. 80].

Илл. 76. К. Малевич. Спортсмены. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Эти соображения напрашиваются сразу. Тем не менее едва ли следует ограничиваться только ими. С точки зрения ортодоксального супрематизма вещи типа "Две мужские фигуры", "Купальщики", "Бегущий человек" представляют существенное отклонение от генерального курса, своего рода ересь по отношению к родоначалию направления. Такое "неправильное" художественное пространство деформировано в соответствии с установкой авангарда на сдвиг, на остранение в терминологическом значении этих слов. Все, что выступает здесь как формальное, а также лежащее за ним сущностное отрицание первоначальных принципов супрематической живописи – случайность и дробность вместо космичности и абсолюта, психологическая экспрессивность вместо энергетики чистой формы, традиционная живописность вместо внеэстетического как до предела открытого способа живописного высказывания – есть по сути дела новый, преображенный остранением по отношению к самому себе супрематизм. Подобная деструкция – тоже начало, но начало, выстраивающее себя на ином, самоописывающем, метауровне. Это остраненное, маскарадное, но никак не ложное начало. Это начало, говорящее на языке конца, и его достоверность – в собственном разрушении.

Илл. 77. К. Малевич. Сложное предчувствие. Торс в желтой рубашке. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Илл. 78. К. Малевич. Две мужские фигуры. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Илл. 79. К. Малевич. Купальщики. 1928–1932. Бумага, графитный карандаш. ГРМ

Илл. 80. К. Малевич. Бегущий человек. 1932–1934. Холст, масло. Национальный музей современного искусства. Париж.

Первичное Эго-начало Малевича, вобравшее в себя всю героику авангардных начал, подвергает собственный статус сомнению, деформации, то есть испытанию-инициации. Народившееся новое, исполненное парадоксов, финальное начало утверждает двойственную позицию авангардного художника: как культурного героя и демиурга одновременно. Второе принадлежит романтической традиции и характерно для европейского эстетизма в целом. Что же касается первого – оно целиком предопределено внутренней близостью авангарда 1910–1920-х годов архаическому типу сознания, ритуализированностью художественного акта, мифопоэтизмом пространства, в котором оно существует. Центральное место в этом пространстве занимает мифологема "начало". Ею открывается и ею завершается цикл авангардных трансформаций. Вторичное переживание своих "начал" как конца не только составляет парадокс позднего авангарда, но и стимулирует высочайшие творческие взлеты его адептов – мастеров и слова, и изображения. Мифологема "начало" в позднем авангарде показывает, как слово и изображение обнаруживают аналогии в переходные периоды культуры, своей антиномичностью отражая суть эпохи.