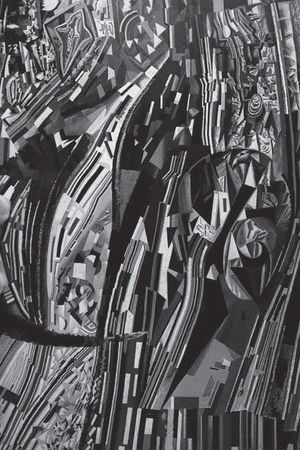

Илл. 56. П. Филонов. Без названия. Фрагмент. 1923. Холст, масло. ГРМ.

Сравнительно легко "считываются" архаические стереотипы в творчестве Матюшина: его эксперименты по живописно-музыкальной синестезии формы находят соответствие в синкретизме архаического мышления, которым так интересовался в ХХ веке Эйзенштейн. В том же ряду "органической" абстракции особое место принадлежит П. Филонову, чьи кристаллические структуры растворяют предметное изображение во внефигуративном поле трансформаций. Органический рост формы изнутри опирается на архаическое мышление, утверждающее единство микро– и макромиров. Кроме того, уподобляя форму растению и живому биологическому организму, Филонов развивает мифопоэтику одушевления камня – связь органики и минералов, нашедшую выражение в архаическом поклонении каменным идолам и всей семантике камня в традиционной культуре [илл. 56]. Вспомним идею Эйзенштейна в его исследовании древнеисландского орнамента о том, что в каждом из членов эволюционного ряда "всякий раз обнаруживается регресс с точки зрения эволюционной иерархии", когда зверь превращается в растение, а растение – в минерал.

Еще один пример связи архаики с беспредметностью с семиозисом внемиметической формы. Иван Пуни в своей беспредметной картине "Бани" (1915 [илл. 36]) реализовал архаическую модель онтологизации знака: предметность изображения замещена графическим обликом слова, отсылающего к предмету.

Черты архаического мышления присущи и фотографиям Родченко, оперирующего не только остраняющими ракурсами, но и активно использующего синекдоху. В абстрактной живописи А. Родченко начала 20-х годов он идет противоположным по отношению к И. Пуни путем, дезонтологизируя солярные знаки, при этом в своих динамичных композициях с изображением круга и шара создает планетарный образ Вселенной как мифологического космоса [илл. 57].

Илл. 57. А. Родченко. Черное на черном. 1918. Холст, масло. ГРМ.

В то время как относительно всех упомянутых мастеров элементы архаического мышления вычленяются, хотя и в различной форме, но достаточно определенно, Малевич представляет собой существенно более сложный случай. Черты мифологического мышления имеют в творчестве Малевича характер общеродовой для всякой художественной деятельности: художник позиционирует себя как демиург и/или оппонент Создателя. В своих воспоминаниях И. Клюн пишет об эскизе Малевича, где тот в шутливой форме изобразил себя и Бога. Некоторая спецификация возникает в связи с трактовкой Малевичем супрематизма по отношению к кубофутуризму как восстановление Космоса из Хаоса. К числу значимых архаизмов Малевича можно отнести и сравнение им своего "Черного квадрата" с иконой (что позднее стало общим местом в исследованиях творчества мастера). Обращенность к архаическим стереотипам традиционной культуры выступает у Малевича как одного из творцов символической Победы над Солнцем в распространенности в его поэзии солярной символики.

Однако главного внимания заслуживает сам визуальный текст супрематической живописи: в его глубинных пластах обнаруживаются свидетельства обращенности супрематических композиций к древнему орнаменту эпохи предписьменности. При этом имплицированность орнамента Малевича радикально отличается от (осознанного или нет) использования отдельных значков предписьменности в живописи Кандинского. Утопический супремус Малевича лишен общепривычных признаков орнаментальной структуры: здесь нет признаков регулярности тиражированного элемента, нет идеи плоскостности изображения, нет акцентированности дискретной структуры [илл. 58]. Картины не абстрагированы из предметности, как в случае Кандинского, не чреваты предметностью, как у Филонова. Порожденные формообразованием "сверху", элементы композиции витают в лишенном гравитации поле, соотносясь друг с другом лишь формой и цветом. Между тем именно в наличии этой связи и заключена отсылка к глубинно-архаической изобразительности, к орнаментальной структуре, которая, по мысли В. Н. Топорова, появляется в первобытную эпоху, когда в изображении возникает присоединительная связь. Супрематизм Малевича – это присоединение формы к форме и цвета к цвету в чистом виде, как в протоорнаменте. Известно, что орнамент как внефигуративное изображение, отмеченное присоединительной связью, предшествует фигуративному изображению в первобытном искусстве. Генетическая связь супрематизма с орнаментом выявляется и в том значении, которое друг и сподвижник Малевича И. Клюн придавал ритму: "Как просты были ритмы в музыке, песне, в изобразительном искусстве у первобытного человека и как необыкновенно сложны они стали теперь". В другом сочинении Клюн прямо заявляет: "Искусство познается в ритме, а не в содержании".

Примечательной чертой поэтических текстов Малевича, которые могут служить параллельным текстом, дешифрующим опыт супрематизма в аспекте имплицированного орнамента, являются взаимосвязанные понятия распыления и всеединства, отсылающих к двуединству орнамента – его дискретности, при том, что он одновременно являет собой текст непрерывного типа. Так, в стихотворении "Я начало всего" читаем: "…необходимо распылить себя в мировых знаках т. е. воплотиться опять во всей вселенной насытить собою все", и далее: "теперь мы уже распылены во множестве знаков вселенной <…> также и сила наша от первобытного состояния много увеличилась, мы многосильные". Распыление и всеединство – это еще один оксюморон Малевича, призванный закольцевать начало и конец мировой художественной истории наподобие того, как нейтрализуются крайности в тексте народного заговора. Таким образом, эксперимент художника обращен непосредственно к исторической протоформе художественной визуализации.

Способность к мифотворческому развитию проявилась в осмыслении квадрата как имени. В предыдущем разделе (см. главу 2 "Имя и подпись художника") мы уже отмечали, что в поздние, постсупрематические, годы Малевич использует форму квадрата как личную подпись на своих фигуративных постсупрематических полотнах, отсылая тем самым к архаической традиции имени как знака собственности и факта существования. Эта подпись является и жестом-ключом к прочтению постсупрематических произведений: их фигуративность вторична по отношению к лежащему в их основе опыту беспредметной формы, им предшествующей. Идея памяти, символического возвращения к истокам усиливается у Малевича по мере отхода от абстракции, а по существу по мере того, как принципы супрематизма приобретают все более имплицированную форму, уходя вглубь формы и покидая пределы видимого. Рассуждения о проникновении в невидимое становится одним из основных в его поэзии конца 20-х годов.