Раздел II. Архаические стереотипы

Глава 1. Архаическое в русском беспредметничестве

Антимиметические принципы, открытые пространственными искусствами в авангарде, заложили основу поэтики культуры ХХ века – не только искусства, но и литературы, а также науки о ней. Абстракция выполнила роль пускового механизма в деконтекстуализации и дезавтоматизации значения. Комментируя работу В. Воррингера "Абстракция и вчувствование" (1908), О. Ханзен-Лёве акцентирует связь между дезавтоматизированным сознанием и инстинктом первобытного человека к вещи в себе, выходу в "архаический, наивный… взгляд на мир". Этот архаический взгляд манифестировался у разных художников по-разному. Для В. Кандинского абстрактное синонимично конкретному искусству, где объектом восприятия становится прием, а само понятие конкретности тесно сближено с понятием "вещизма" в футуристическом смысле. В этом же ряду – и понятие фактуры, выступающее на первый план в контррельефах В. Татлина. Однако именно "Черный квадрат" К. Малевича 1915 года явился манифестацией вещи в себе как нулевой формы, инверсирующей историческое время. Он собрал воедино инициальные смыслы художественной революции в России, заложенные еще в начале 10-х годов неопримитивизмом М. Ларионова.

Обращение к первобытным пластам культуры для участников авангарда было одним из условий освобождения от непосредственной исторической традиции и было весьма осознанным, ознаменовав расширение семиотического поля художественного текста. Так, И. Клюн, интересовавшийся археологией и сам участвовавший в раскопках, а также подробно изучивший книгу И. Гирна "Происхождение искусства", выпущенную в Харькове в 1923 году, заявлял: "Мы примитивы в 20-м веке". Упоминание первобытности разного рода в текстах Малевича манифестирует значимую для художника "срифмованность" архаики с современностью: Так, в его стихотворении "Художник" 1913 года читаем: "Если собрать все картины от первобытного художника и до наших дней – увидим, как менялся мир в форме и какие добавки увидели в нем теперь". Аналогичная мысль высказана и в стихотворении "Я начало всего": "…сила наша от первобытного состояния много увеличилась, мы многосильные". Обращает на себя внимание противопоставленность/сближенность двух удаленных точек временных координат – начала и конца как нового начала.

Такого рода оксюморонностью риторики в текстах художника отмечено и название одного из его философского трактата 1920 года "Бог не скинут": логико-семантическое и культурно-историческое стяжение противоположностей, заложенное в этой заглавной максиме, отражает свойство мышления художника, оперирующего и в своем изобразительном творчестве провокативной сшибкой новизны и архаики, революции формы и ритуализованности жеста. Черный квадрат концентрирует в себе высшую точку собирания крайностей как формы, многим обязанной дологическому и дофигуративному этапу развития искусства.

Вместе с тем то, что в творчестве Малевича последовало за "Черным квадратом", период супрематизма, в аспекте следов архаической ментальности выглядит не столь очевидным и потому является особенно интересным для исследования. Следует учитывать глубокое своеобразие Малевича на фоне абстрактной живописи исторического авангарда.

Принято различать три различных по своей природе типа внефигуративной живописи в русском искусстве 10–20-х годов. Главную оппозицию формируют В. Кандинский (абстрагирование снизу, от предмета) и К. Малевич (абстрагирование сверху, от мира как концепта), особняком стоит т. н. органическая абстракция ("лучизм" Ларионова, опыты музыкально-живописной синэстезии Матюшина, "проросли" Филонова). Татлин, Родченко, Попова, Эль Лисицкий и другие мастера-беспредметники, как правило, тяготеют к крылу абстракции, из которого позднее выкристаллизовался конструктивизм. Особняком стоят имена Пуни и Богуславской. Хронологические рамки тоже размыты: если лучизм Ларионова возникает как первая ласточка внефигуративности и длится всего год с небольшим (1912), то супрематизм Малевича и Клюна попадает в самое средокрестие исторического авангарда (1914–1921), за ними в следующее десятилетие устремляется Родченко, а полотна Кандинского продолжают эстафету абстракции вплоть до середины 30-х годов.

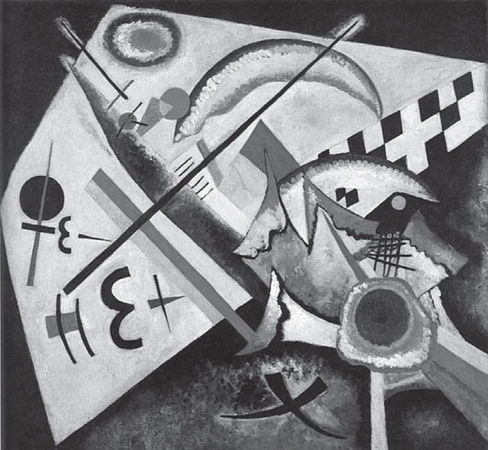

Соответственно отношение к архаическим стереотипам, на которых в значительной степени базируются инновации авангарда, в каждом из этих видов разное. В случае Кандинского говорят о увлечении художника шаманизмом: в его внефигуративных изображениях вчитывают шаманские знаки, вспоминая, что он совершал поездки по России в поисках шаманов. Ряд элементов абстрактных композиций художника имеет отдаленное сходство с шаманскими символами, а также древней иероглификой. В его полотнах различимы знаки предписьменности (см., например, картины "Композиция 4", 1911; "Белый крест", 1922 [илл. 55]), с гребешками, параллельными насечками, крестами неправильной формы и т. п. Учитывая логику формообразования у Кандинского – отталкиваясь от предмета, он последовательно абстрагировал фигурацию, доводя ее до емкой внепредметной фигуры, – пиктограмматическая изобразительность может быть вычленена в его живописи вполне обоснованно.

Илл. 55. В. Кандинский. Белый крест. 1922. Холст, масло. Собр. Пеги Гугенхейм, Венеция.

В случае лучизма Ларионова может идти речь об обращении к доизобразительным пластам художественной формы. Эта система основана на экспликации световой природы зримого мира, о чем пойдет речь в следующем разделе настоящей главы.

Еще большую реализацию принцип Вещи нашел в творчестве Татлина. Излюбленной, отмеченной интересом к архаике, идее Эйзенштейна о глазе, разлитом повсюду, соответствует эксплицированность фактуры в контррельефах Татлина, апеллирующих к осязательной перцепции как расширению зрения. Местоположение татлиновских рельефов – в углу комнаты, что отсылает к "красному" углу традиционного расположения домашних икон, – также обнаруживает архаический стереотип: уподобленный иконе, рельеф взирает на зрителя, встречая с его стороны сверхзрение осязания. Таким образом, иконное умозрение как высшее зрение и осязание как самый примитивный, восходящий к одноклеточным организмам тип зрения, распространенный по всей поверхности кожи человека, встречаются в парадоксальной связке.