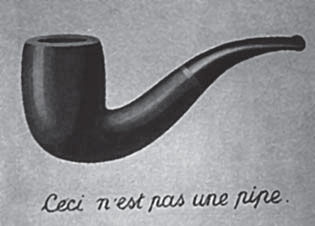

Илл. 41. Р. Магритт. Это не трубка. 1929. Холст, масло. Художественный музей Лос Анджелеса.

В связи с проблемой квазиидентификации и логического парадокса, заключенного в названии произведений абстрактной живописи, интересен случай "Черного квадрата" Малевича. Название картины (имею в виду первую версию "Квадрата" 1915 года) первоначально было другим: автор назвал его "Черным прямоугольником", и именно так полотно числится в карточке хранения, однако для нас важно, что оно закрепилось в традиции именно как "Черный квадрат". Название представляет собой классический пример ложного именования, потому что представленное на полотне не отвечает геометрическим требованиям термина "квадрат". Изображенное на полотне – это предмет неправильной формы с непараллельными сторонами и чернота его условна. Именование отсылает к идее о предмете, но одновременно претендует на тавтологичность – идентичность представленного и названного. В дальнейшем творчестве мастера идентифицирующей функцией наделяется само изображение черного квадрата, чья иконка возникает как подпись художника на ряде полотен 20-х годов (см. главу 2 о проблеме имени художника). Тем самым название и имя сливаются воедино. Интересно и другое. В связи с этим названием, устанавливающим принцип неидентичного подобия, вспоминается знаменитая работа Мишеля Фуко "Это не трубка", посвященная одноименным произведениям Р. Магритта [илл. 41]. Как и в случае принципа каталога, мы воспринимаем полотно Малевича в сочетании с его названием сквозь призму опыта новой культурной реальности более позднего времени, которая оказывает воздействие на наше восприятие предшествующих этапов в истории искусств.

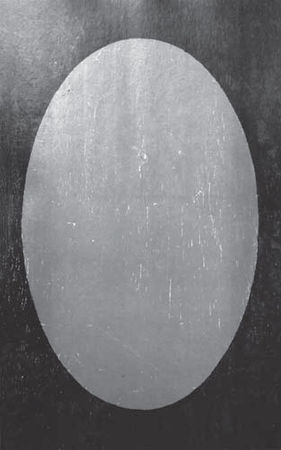

Илл. 42. С. Лучишкин. Координаты соотношения живописных масс (Анормаль). 1924. Фанера, масло. ГТГ

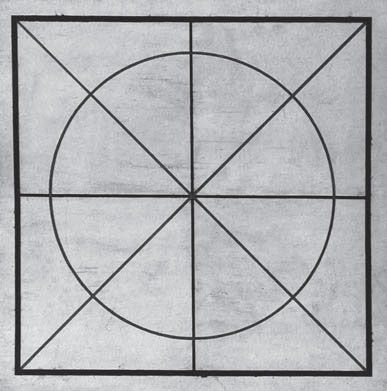

Илл. 43. С. Лучишкин. Координаты живописной плоскости. 1924. Фанера, масло. ГТГ.

Другой пример затрудненной идентификации в паре название – изображение являет собой произведение С. Лучишкина "Координаты соотношения живописных масс (Анормаль)" (1924) [илл. 42]. Первая часть названия – серийная: она становится понятна в ряду других произведений мастера, например, картины "Координаты живописной плоскости", написанной в тот же год и в той же технике (фанера, масло), остро-графичной, сведенной к геометрической разметке плоскости [илл. 43]. Между тем в первом случае слово координаты совершенно не соответствует представленной на картине форме – продолговатым, вытянутым вдоль продольной оси красным овалом на черном фоне. Вторая часть названия – "Анормаль" (фр. anormale – анормальный, необычный, дефектный) – еще более ставит зрителя в тупик: отмеченное негативной семантикой, слово составляет часть оппозиции, отсылающей к своей теневой (но позитивной) паре: чему-то нормированному и правильному. Лежит ли скрытый в противопоставлении план в области геометрики (овал versus круг), цвета или еще чего-либо, остается непонятным. Такая намеренная размытость семантики внесена именно названием и потому имеет целенаправленную задачу – остранить видимое, задать изображению дополнительные смысловые планы, вовлечь реципиента в сотворческую игру воображения. Игра эта между тем далека от дадаистского лудизма или алогизма Малевича. Она призвана интенсифицировать восприятие формы именно в том виде, в каком она репрезентирована. То есть речь идет о примате репрезентации, которая приобретает более отчетливые черты именно на фоне усложненного названия. Мы не можем отвлечься от опыта концептуальной практики 70–80-х годов, глядя на это произведение.

Таким образом, название произведения абстрактной живописи не только является комментарием поэтики того или иного мастера, не только обладает собственной поэтикой, но и изменяет свое значение относительно изображения во времени. Вербализация абстрактного изображения указывает на ту или иную связь с традицией. Названия произведений абстрактной живописи следует рассматривать в широкой перспективе идентификационной стратегии авангарда, а также поставангардного опыта, актуального и по наши дни. Кроме того, они могут служить моделью именования картины или скульптуры в целом как один из полюсов вербализации художественного изображения – пучка семантических возможностей, которые каждый по отдельности реализовывались в разные художественные эпохи и у разных мастеров.

Глава 4. Вербальное в "актуальном русском искусстве"

Со времени 10-х – начала 20-х годов в русском изобразительном искусстве, и в частности в сегменте, ориентированном на развитие ведущих принципов поэтики XX века, произошло множество перемен: формы и стратегии визуального текста существенно изменились. Между тем одна из составляющих изобразительной поэтики по-прежнему играет в России важнейшую роль – ею является вербальный компонент, принципы оперирования которым во многом унаследованы от авангарда. Известно, что поэтика исторического авангарда в области изобразительного искусства во многом определялась интермедиальностью дискурсивной практики, в которой манифесты художников и их визуальное творчество, с одной стороны, а также признание высокого статуса изобразительности в литературном тексте, его передовой позиции в художественном мире, с другой стороны, составляли неразрывное целое. Значимость вербального компонента определялась и архаическими схемами, которые лежали в основании поэтики авангарда, – ролью дискретного знака, орнаментального принципа. Кроме того, авангардная вербальность определяется и ее близостью к барокко с характерной для него словесно-изобразительной риторикой, проявившейся в искусстве эмблемы. Таким образом, наличие вербального компонента в современном искусстве, а также принципы его существования в структуре изобразительного высказывания являются указанием на то, что в начале нового тысячелетия искусство все еще располагается в авангардной парадигме, несмотря на постмодернистский и постпостмодернистский опыт смещения ее параметров. Задача настоящего очерка – показать искусство постперестроечной России в перспективе наследия, раскрыв и новое, и старое в области функционирования слова в изобразительном тексте.

Говоря о взаимодействии слова и изображения, следует различать имплицитную и эксплицитную вербальность. В плане изобразительной риторики первая присуща всему изобразительному искусству, особенно активизируясь в периоды смены типа культуры или в специфические исторические периоды – такие как эпоха канонического сакрального искусства, а также эпохи барокко и авангарда ХХ века. Словесно-изобразительная слиянность характерна и для народного искусства, будучи скрепленной ритуальным целым, внутри которого она реализуется. Под риторикой можно понимать и зависимость построения изображения от схем естественного языка: идиомы, тропы, фразеологизмы до известной степени определяют характер визуализации образа, участвуя в построении изобразительного "высказывания". Риторический компонент, лежащий в основе любого зрительного ряда, в актуальном русском искусстве играет ведущую роль. Изобразительный ряд, навязываемый современному человеку рекламой и телевидением, в высшей степени риторичен по определению.

Немое искусство изображения чревато словом не только в плане порождения образа, но и в плане рецепции: не обладая собственным языком описания, изображение имплицитно вербально в смысле потенциальных вербальных комментариев и литературных ассоциаций идеального зрителя. Среди прочих герменевтически нагруженных параллелей – звук и музыка. В ряде поэтических систем (символизм) и идиостилей (Чюрленис, Скрябин, Кандинский) они могут образовать синтез, что не умоляет роль "закадрового" слова как возможного посредника и вторящего интерпретатора. Имплицитная вербальность задана и нарративом как принципом построения изобразительного "повествования". Однако это уже тема специального исследования. В рамках настоящего очерка следует лишь указать на то, что присущая литературному тексту структура повествования, сводимая (огрубленно) к схеме взаимодействия автор – нарратор – персонаж – читатель в изобразительном художественном "тексте" можно условно представить как редуцированый "набор" следующих компонентов: выбор предмета/темы/объекта (автор), носитель изображения (нарратор) и способ/модус представления (характеристика персонажа), информированный зритель. Эта схема особенно приложима к радикальным направлениям современного искусства, в том числе русского.