Казалось бы, повествование от лица куклы – такая же условность, как и рассказ от лица любого другого персонажа. Однако кукольная мистификация в глазах детей претендовала на правдоподобие. Тому, кто играет с куклой, легко поверить в ее способность писать. Так и произошло, когда "записки" увидели свет. Обсуждение их авторства в детском читательском кругу стало настоящим событием. "Одни, притом и большинство, говорят, что не Снежана [имя куклы. – М.К.] написала эти записки; другие приписывают их маменьке, еще другие, наконец, говорят, что тут вмешался домовой; везде только и говорят о Снежане и о ее Памятных Записках". Приходилось разубеждать слишком доверчивых читателей, наивно думающих, что кукла живая. "Вот я читала сама записки какой-то куклы, а разве она в состоянии была видеть и понимать что-нибудь, а между тем она письменно уверяла, что все понимает и все видит. – А ты веришь этому? – Конечно, верю. – Да как же кукла может писать? – Она занималась ночью письмом и записки свои, написанные пером колибри, прятала под постель свою. – Не верь этим глупостям, бедная моя Лиза, записки куклы написаны какою-то дамой, она для большего интереса сама себя назвала куклой, и под этим именем выдала книгу. – Так ты полагаешь, что писательница записок была не настоящая кукла? – Конечно, не настоящая. Ну как же может безжизненная кукла, сделанная из дерева, лайки и набитая отрубями, как может она рассуждать, видеть, слышать и писать?" Примечательно, что разговор о правдоподобии ведется в книге под названием "Записки осла" С. де Сегюр. Условность повествования от имени такого персонажа не подвергалась сомнению, а вот рассуждения от лица куклы могли ввести в заблуждение доверчивых любительниц кукольной игры.

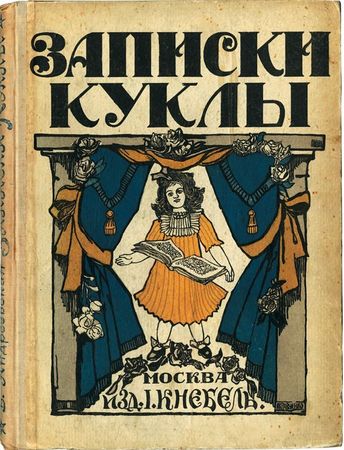

Обложка книги "Записки куклы", изданной в революционной Москве 1918 года (изд. И. Кнебель)

Бороться с заблуждениями детского воображения считали нужным и русские писательницы. Александра Ишимова, издательница журналов для девочек "Звездочка" (1842–1863) и "Лучи" (1850–1860), была сторонницей "правдивых" рассказов для детей, без фантастических элементов и сказочных преувеличений. В "Разговоре о новых книгах", помещенном в "Звездочке" за 1844 год, брат и сестра рассказывают о своих читательских предпочтениях. Мальчик расхваливает книгу "Путешествия Гулливера", от которой он пришел в полный восторг. Наставница возражает: что хорошо для мальчика, не подходит для его младшей сестры. "Она получила бы самые ложные и смешные понятия, которые надобно было бы потом с трудом искоренять в ней". Сестрица послушно соглашается: "Да и гораздо веселее читать о том, что в самом деле бывает на свете, нежели о том, что никогда не бывало и не будет". Ишимова не упоминала на страницах своих журналов о "записках куклы", но от назидательных рассказов с участием кукол она не отказывалась.

"Записки куклы" посвящены рассказу о странствиях парижской куклы "по морю житейскому". Во время странствий кукла несколько раз меняет своих хозяек – девочек, различающихся характерами, социальным положением и материальным достатком. Многократная смена хозяев дорогостоящей игрушки была житейской практикой (кукол из магазинов часто передавали родным и знакомым по мере взросления детей, а также жертвовали малоимущим по мере износа куклы). Путешествие куклы по этажам социальной лестницы – повод рассказать о жизни разных слоев общества: от аристократов и образованных господ до городских люмпенов и крестьян.

Свой жизненный путь кукла начинает в магазине игрушек, который подобен институту для девиц, где все равны и полны надежд на будущее. Из этого девичьего "монастыря" кукла попадает в семью с хорошим доходом и разумным воспитанием детей. Затем куклу продают на детском благотворительном аукционе, после чего она оказывается в доме юной аристократки, богатой и невоспитанной девочки. Испорченную небрежением игрушку богачка отдает дочери горничной. Трудолюбивая девочка находит время для того, чтобы позаботиться о кукле. Затем социальная среда вновь меняется – читатель знакомится с семьей чиновника среднего достатка, откуда кукла отправляется на европейский курорт. Там ее похищает американка и увозит с собой в пансион для девочек. Раскаявшись, виновница возвращает куклу прежней хозяйке, семья которой вынуждена переехать в деревню из-за финансовых проблем. Девочка вместе с куклой проводит время в благотворительных трудах среди скромных поселян. На последних страницах книги метафора "море жизни" становится настоящим морем, в волнах которого оканчивает свою жизнь фарфоровая кукла. Смерть куклы, о чем сообщается в эпилоге "записок", не воспринимается как трагическая: девочка стала взрослой барышней и кукла ей больше не нужна. В продолжениях "записок", написанных подражателями Л. Ольней, чудо-куколка счастливо спасалась из воды и вновь попадала в круговорот детской жизни.

Отрывочные дневниковые записи, на которые разбито повествование, создают пеструю картину калейдоскопа жизни: "Подарок на Новый год", "Лотерея", "Несчастья", "Болезнь", "Прогулка в Тюльерийском саду", "Болезнь. Выздоровление. Свадьба", "Прогулка в Ахен", "Пансион", "Признание", "Несчастье", "Деревня", "Старуха", "Буря". В русском издании, увидевшем свет полвека спустя, то же мелькание глав с событиями из кукольной жизни: "Мое первое вступление в свет", "Лотерея", "У Маши", "Моя болезнь", "В городском саду", "Моя свадьба", "Меня похитили", "В пансионе", "Раскаяние", "Опять у Сони", "Как я удила рыбу", "Бедная старушка", "Как меня испугала мышь", "На волосок от смерти" и т. д.

Русские издатели позволяли себе вольно обращаться с иностранным текстом: они то укорачивали его, превращая в назидательный рассказ, то наращивали до объема приключенческой повести. Правда, авантюрных приключений в "записках" куклы не так уж много, в основном это бытописательные картины из жизни разных слоев парижского (лондонского, берлинского, петербургского) общества, куда волею судеб попадает кукла. Так, в английских изданиях рассказывалось, как кукла, сделанная в Нюрнберге, была куплена англичанином для своей дочери, потом попала в Индию вместе с семьей негоцианта, затем перевезена в Чикаго, а после оказалась в Париже ("Воспоминания куклы", 1885). Русские издатели ориентировались на реалии отечественного житья-бытья: вместо каникул в бретонском замке – дача в Парголово ("Записки петербургской куклы", 1872) и хутор в Малороссии (Андреевская В. "Записки куклы", 1898), вместо плавания по океану и путешествия в Индию – прогулки по Летнему саду и лечение на водах в Пятигорске ("Записки куклы", 1846).

В роли автора "записок" выступает дорогая кукла из воска или фарфора. По кукольному ранжиру, это дама-аристократка, о чем свидетельствует ее роскошный наряд и высокая цена, указанная на ярлыке. Однако литературный прототип "сочинительницы" лучше искать среди дам полусвета, побывавших в разных житейских передрягах. В произведениях, написанных от лица французской камелии или русской содержанки, по-разному варьировался образ женщины-куклы, оказавшейся жертвой рока или пикантных обстоятельств. Именно в этом контексте рассматривали "записки куклы" взрослые читатели, находившие занимательность в таком чтении.