Содержание детских игр определялось типичным для разных сословий бытом. Так, дети из городских низов повторяли в играх эпизоды уличной жизни. "Дети городских простолюдинов чаще крестьянских играют в куклы, что уже предполагает известную степень развития фантазии; но в жизни кукол повторяют большею частию события, которых бывают свидетели или о которых слышали от взрослых. <…> Тут главную роль обыкновенно играет булочник или квартальный надзиратель; каланча становится местом, с которого видно, что делается за сто верст, даже на луне; тут пожарная команда представляется чем-то вроде змея-горыныча, который нарочно давит всех встречных; тут ялики ходят по Неве как будто только для того, чтобы спасать утопающих; тут тятенька однажды надел апалеты и все енаралы снимали перед ним фуражки; тут кукла, выставленная у окна парикмахера, не только вертится, но и даже говорит".

Деревенские дети воспроизводили в играх с куклами уклад крестьянской жизни, что было зафиксировано этнографами второй половины XIX века. "…Когда девочка достаточно присмотрится к жизни, увидит препровождение народных праздников, крестины и свадебные обряды, тогда и на кукле у нее выполняется вся окружающая народная жизнь и суета, все обычаи, нравы и образы. Куклы ходят друг к другу в гости, угощаются коровайцами, из кукол девочка выбирает одного жениха, а другую невесту и играет со всеми увеселениями свадьбу; у куклы будто бы родится дитя, и девочка купает какого-нибудь кукленка в воде. Кукла-женщина у девочки исполняет все женские крестьянские работы: она у нее как будто бы прядет свою пряжу и ткет холсты, также стряпает около печки и ходит в поле на жнитье. Кукла-мужчина ходит в лес и рубит дрова, ездит пахать, жать и косить; он нередко напивается пьян и бьет свою жену. Разумеется, при этом, что жену рукою куклы-мужа бьет сама девочка, где нужно, изменяя голос".

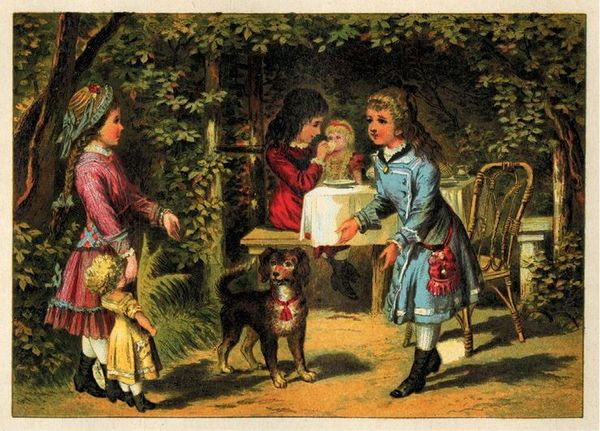

Этикет в кукольной игре превыше всего (Виновата ли кукла? 12 рассказов с 12 крашеными картинками. С. Д-с. СПб.; М.: изд. М.О. Вольфа, 1860)

Этнографические описания кукольных игр лишены этических оценок, в педагогической же литературе акцент делался на социальных проблемах воспитания, и без предвзятости тут не обходилось. Утверждалось, что игры детей из народа отличаются грубостью и примитивностью. По мнению Ф. Толля, автора обзоров детской литературы 1860-х годов, эти игры лишены поэзии и представляют собой "пародию на действительность". У детей купцов и ремесленников фантазия рано подавляется "рассудком и расчетом", а у детей нищеты подавляется "развратом, чувственностью, которые, как известно, получив силу, совершенно поглощают энергию воображения". Наиболее "поэтичными" и "развитыми" педагог считал игры детей образованных сословий. Тех же взглядов придерживались авторы детских книг, помещая кукольную игру в антураж буржуазного или аристократического дома. Героини "записок" виртуозно воспроизводят бытовые тонкости жизни дворянства, чередуя описания балов, театров, праздничных обедов и вояжей за границу. Дети прислуги как зачарованные наблюдают за играми своих барышень, учась у них культуре быта и этикета. В действительности бытовую сторону господской жизни дети горничных знали порой не хуже барышень. Дочь московского купца Вера Харузина в детстве не умела играть в куклы, зато ее горничная была большая мастерица изображать в кукольной игре жизнь своих хозяев. "Дунечка же учит меня играть в куклы. Это вовсе не так легко. Мне, как девочке, дарят куклы, а я положительно не знаю, что с ними делать. <…> У Дуняши сейчас готова целая история. Она устраивает кукольный домик; у нее куклы ходят друг к другу в гости; Юленьке велят учить уроки на рояли, а она просит отпустить ее побегать. <…> Я продолжаю сочинять про Юленьку, но про такую, какой она мне представляется, живую девочку, настоящую, а не про эту безжизненную, "незаправдашнею", с фарфоровой головкой, накрашенными черными волосами и неизменной скучной улыбкой". Молоденькая горничная была в игре "барышней" и получала большое удовольствие от воспроизведения сцен из господской жизни – настоящую барышню это вовсе не забавляло.

Назидательная литература неизменно указывала на важность освоения бытовых и светских ритуалов в кукольной игре. В "Азбуке" Анны Дараган, по которой дворянские девочки обучались грамоте до начала XX века, помещены рассказы об играх малолетней дворянки Саши. Содержание кукольной игры определяется сословным бытом, который окружает девочку. "Бабушка подарила Саше к ее имянинам прекрасную большую куклу с восковым лицом, восковыми руками, голубыми глазами и густыми черными волосами. Волосы у нее вились в локоны, платье на ней было желтое, атласное, обшитое кружевами; шляпа синяя бархатная с пером; кацавейка красного бархата; на шее у нее была золотая цепочка, а в руках она держала соболью муфту. Саша назвала свою куклу так, как звали бабушку: Екатерина Алексеевна. Саша возила Екатерину Алексеевну в маленькой колясочке по всем комнатам. К обеду кукле накрыли маленький столик и поставили оловянные тарелки. "Ваня [брат. – М.К.] был лакей и подавал разные кушанья: окорок, раки, рыбу, жаркое, миндальное пирожное, апельсины, вишни. Ваня налил Екатерине Алексеевне в рюмку сладкого вина, но она не хотела пить вина. После обеда Саша повела Екатерину Алексеевну под ручки в залу и посадила ее в большое бархатное кресло. Саша играла на фортепьяно, а Миша танцевал с Екатериной Алексеевной польку и вальс". Во время игры с куклой девочка обучалась правилам поведения за столом, а мальчик – вежливому обращению с дамами. За пятьдесят с лишним лет изданий "Азбуки" содержание игры оставалось неизменным, а сама игра считалась образцовой для детей из достаточных сословий.

Тексты для детей, азбучные, назидательные, беллетристические, должны были напомнить ребенку о значении бытовых установлений и этикетных норм. Это напоминание было не лишним для тех, кому с юного возраста приходилось осваивать систему правил поведения в приличном обществе, следуя им в точности до мелочей. Баронесса Ю. Икскюль с твердостью заявляла: "Кто хочет жить в свете, тот должен соображаться со всеми малейшими требованиями, необходимо там встречаемыми". Владение этикетными нормами требовалось во время визитов и приемов, составлявших важную часть дворянской жизни. Культура визитов осваивалась детьми нелегко: страшно войти не так, сказать не то, сделать неправильно. Чем выше было социальное положение детей, тем больше страхов оно порождало. Назидательные издания рассказывали о необходимости владения этикетными формами, используя жанровую форму историй из детской жизни. Непререкаемым авторитетом в науке этикета был аббат Савиньи, по книгам которого российских дворянских детей учили поведению в обществе. "Визиты составляют одну из самых крепких связей общества: напоминая людям, чем они обязаны друг другу, визиты приучают нас к сношеньям, которые извлекают из уединенья и эгоизму; визиты установляют между людьми отношенья больше или меньше тесные, которые способствуют благосостоянью и приятностям жизни…" В повести "Визиты" отец указывает детям на грубые ошибки, которые брат с сестрой совершили во время своего первого светского визита: не к месту вступили в разговор, перепутали приборы, не оказали внимания старшим, скучали, когда следовало веселиться, и т. д. Положение детей-визитеров осложнялось тем, что знание этикета они должны были сочетать с детской непосредственностью. От девочек ожидали демонстрации естественной живости и одновременно молчаливой покорности. Поведение хорошо воспитанной девицы в одной из детских книг определено формулой: "С детьми играла она как маленькая девочка, с большими разговаривала как старушка". Такое поведение принесло свои плоды: героиня удачно вышла замуж и жила в достатке.