Постепенно в русском обществе менялось отношение не только к урокам рукоделия, но и к самой детской игре. Приходилось признать, что навязанное девочкам шитье кукольного гардероба является формой вмешательства взрослых в игры детей. Упрекая девочку за небрежно одетую и плохо обшитую куклу, родители взывали к общественному мнению: "Несносная девчонка! Сейчас одень Свежану: я хочу, чтобы она была вечером в зале, и пусть твои подруги, когда соберутся, по ней судят о твоем нерадении". Публичное осуждение дочери, оказавшейся плохой портнихой, рекомендовалось как действенное воспитательное средство ("Иногда я принуждена буду делать тебе выговор при большом собрании для того, чтоб урок мой был тебе чувствительным"). Описывался в книгах и такой способ воспитания: родители устраивают публичное театрализованное представление для пристыжения нерадивых дочерей. Стоит ли удивляться, что ребенок вообще отказывался играть с фарфоровой куклой (в одной из историй девочка в сердцах бьет куклу за то, что взрослые заставляют в нее играть). Когда русский посол граф Шувалов подарил дочери графа Витте дорогую куклу, ей пришлось сделать вид, будто она рада подарку. При этом сама девочка хорошо понимала, что подаренная кукла – это обуза ("если ею не заниматься, мисс и все скажут, что девочка неряха"). Зато игра в бумажных куколок давала полную свободу, которой с удовольствием пользовалась дочь всесильного министра. Больше всего девочке нравилось самой изготовлять бумажных кукол и играть с ними.

В качестве литературного антагониста "девочкам с шитьем" предстала знаменитая кавалерист-девица. Мемуары Дуровой были опубликованы в 1830-е годы, но повести для юношества, ей посвященные, появились только в эпоху женской эмансипации. Нелюбовь будущей героини 1812 года к занятиям шитьем сурово каралась ее матерью, что отвечало общепринятым практикам воспитания девочек. Сто лет спустя такое поведение родительницы стало предметом осуждения. "Бедная девочка принуждена была день деньской сидеть в комнате и плесть кружева; она [мать. – М.К.] сама настоятельно учила ее шитью, вязанью и, видя, что девочка не имеет ни охоты, ни склонности к этим упражнениям, что все в ее руках рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била очень больно дочурку по рукам". Ни о каких "симпатиях" и "склонностях" девиц во времена детства Дуровой не могло быть и речи. Зато в эпоху повестей Лидии Чарской с их настроениями девичьего недовольства стало возможным писать о рукоделии с откровенной неприязнью: "Перед ней безобразный валек, на котором вьется между двумя рядами коклюшек бесконечная полоса кружев, неровная, грязная, затасканная детскими ручонками". Появились рассказы о бунтовщицах-пансионерках в институтских повестях, мстивших надзирательницам за уроки шитья. Да и среди воспитательниц в повестях для девиц появились противницы шитья. Одна из них критически оценивает свою излишне ретивую напарницу, поручившую девочкам связать за лето по три пары чулок: "Не все ли равно ей, в сущности, как и кем свяжутся эти чулки? Нет, страсть мучить и добиваться, чтобы каждая сама, чуть ли не при ней вязала их…"

В детские годы кавалерист-девица Надежда Дурова выглядела как примерная дворянская барышня (Записки Александрова (Дуровой). Добавление к девице-кавалерист. М.: тип. Ник. Степанова, 1839)

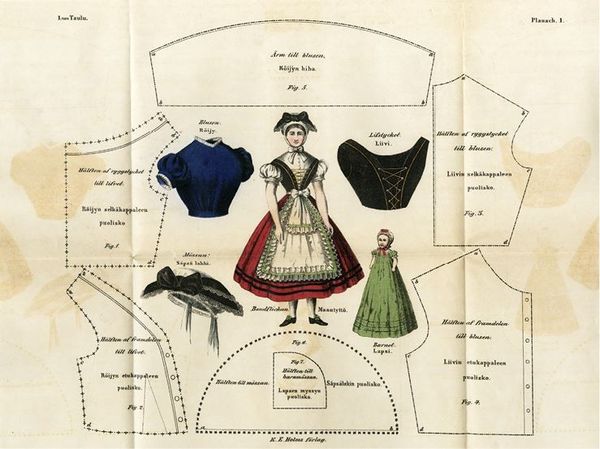

Иначе относились девочки к обшиванию маленьких куколок, купленных у кустарей на ярмарках. Персонажами детских книг такие куколки не становились, зато в мемуарах они описывались с неизменной любовью. Дочь Л.Н. Толстого Татьяна вспоминала, как обшивались куколки, называвшиеся "скелетцами". Это были "неодетые деревянные куклы, которые гнулись только в бедрах. Головка с крашенными черными волосами и очень розовыми щеками была сделана заодно с туловищем". "Скелетцы", в силу дешевизны, закупались к рождественским елкам в большом количестве. Одевать таких куколок было просто (хотя и здесь требовалось участие взрослых), кроме того, оставался простор для фантазии: "одевали мы их девочками, и мальчиками, и ангелами, и царями, и царицами, и наряжали в разные национальные костюмы: тут были и русские крестьянки, шотландцы, и итальянцы и итальянки". И главное – никакого счета петель и отчета перед взрослыми!

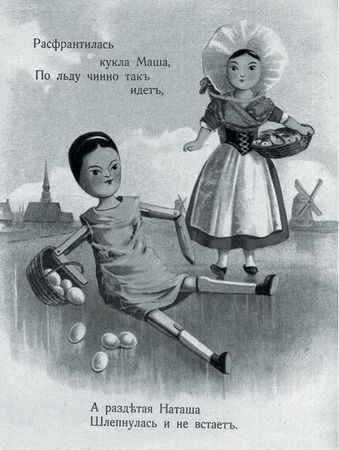

Куклы-скелетцы подходили для незамысловатого детского шитья (Наши куклы. Б.д. Изд-во Сытина)

К началу XX века рукоделие все больше становилось сферой свободного творчества и способом получения дохода для женщин разных сословий. В прошлое уходили назидательные рассказы о том, как девочка, не сумевшая сшить нагрудную косынку, становилась на путь порока. Шитье кукольного гардероба в детских книгах конца XIX – начала XX века описывалось как увлекательная забава, в которой участвует целая компания девочек. Можно провести параллель между описанием работы швейных мастерских Веры Павловны в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?" и изображением в детской литературе коллективных занятий шитьем. Описание таких швейных компаний появилось впервые в сборниках переводных рассказов. Одну из историй опубликовала А. Ишимова под названием "Живые куклы". Мать ведет свою дочь посмотреть, как трудятся девочки, организовавшие общество для шитья детского белья бедным людям. "На столе лежало множество рабочих мешков, игольников, ниток и прочих принадлежностей шитья; также куски фланели, коленкора, канифаса и старого полотна; одна из девочек шила шапочку, другая юбочку, третья платьице, старшие резали полотно, самые маленькие протягивали ручки, чтобы держать моточки ниток, которые другие наматывали. Ни одна не была без дела".