Здесь можно попытаться локализовать место проведения этих "саттр ста ночей". Обратимся к точному документу, к "Таблицам солнца для города Мурманска" [153], где обнаружим, что на его широте, т. е. на 69°, "вечная" ночь длится 40 суток. Вспомним, что на Северном полюсе она измеряется 178 сутками, а значит, разница с Мурманском составляет 136 суток. От полюса до Мурманска залегает пространство в 21°, на которое приходится указанная разница в долготе ночи. Разделив 136 на 21, увидим, что на 1° приходится 6,5 суток сокращения ночного мрака. Поскольку саттры длились по 100 ночей, т. е. на 60 суток дольше, чем в Мурманске, то, разделив 60 на 6,5, мы определим, что отдаленность этих саттр от Мурманска равна 9,2° - а значит, они могли иметь место на 78,2°, т. е. в очень высоких северных широтах.

Этот простой подсчет указывает на правильность соотнесения данных Ригведы с Арктикой, что подтверждается и древними данными, приведенными Тилаком.

Описание в мифах "вечных" ночей и дней привлекает не меньшее внимание, чем указания и на ряд других поражающих читателя явлений.

Тилак в своей книге уделяет главное внимание доказательствам того, что древние арьи знали все явления и признаки, характеризующие точное их знакомство с особенностями арктической природы. Не повторяя того, что уже сказано выше (и будет уточнено ниже), обратим наше внимание на поразительное совпадение ряда мифов, преданий и сказочных описаний, встречающихся во многих разделах ведической литературы и великой эпико-исторической поэмы "Махабхараты". Сюжеты и красочные описания, включаемые в такие разделы священно-ритуального писания и мирские сказания ориентируют читателя на согласие с тем, что во время создания Ригведы индийские авторы обладали вполне приемлемым уровнем знаний о метеорологических и астрономических характеристиках Северного полюса и более того: "Указания на сверкание горы (горы Меру, принимаемой за Северный полюс. - Н. Г.) особо интересны, поскольку это, видимо, может быть описанием северного сияния" [155, с. 101].

С утверждением Тилака, что зрелище северного сияния доступно только людям области Полярного круга, соглашаются все исследователи Арктики и жители приполярных земель, а дальше на юг, вплоть до южной границы Русского Севера, свет этих арктических сияний превращается в так называемые белые ночи, о свете которых Пушкин писал: "Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады".

Остановимся на нескольких описаниях небесных явлений, встречающихся в индийской литературе. Одни из них явно рисуют игру красок на полярном небе в месяцы северной ночи, длящейся вокруг полюса по 6 месяцев, а в других мы видим как бы передачу тех образов, которые возникали в фантастическом восприятии человека, потрясенного непонятной грандиозной "битвой красок" на черном ночном небе.

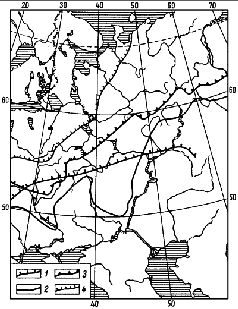

Границы плейстоценовых покровных оледенений Европейской части СССР (по А.А. Величко): 1) Окское оледенение; 2) Днепровское; 3) Московское; 4) Валдайское

Примером первого положения может послужить содержащееся в "Махабхарате" (в книге "Лесная") описание горы Меру, т. е. точки, единогласно признаваемой местом Северного полюса. На эту гору пришел Арджуна, один из главных героев эпоса, и говорит, что "на Меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо, и это же совершают все звезды… Гора своим сверканием настолько превосходит мрак ночи, что ночь бывает трудно отличить ото дня". Если тот, кто знакомится с Махабхаратой, вспомнит, что речь в ней идет о полугодовой непрерывной ночи на Меру, то ему станет ясно, что это загадочное сверкание горы может означать только блеск северного сияния, которого, естественно, в течение шестимесячного дня в точке полюса не бывает, а значит, Арджуна в своем рассказе передает то знакомство с этим небесным явлением, которое было близко известно его отдаленнейшим предкам и жило в их памяти в точных и ярких описаниях. А, поскольку династический род Арджуны выходил по генеалогическим подсчетам специалистов по гороскопам к древнейшим корням арьев-воинов и завоевателей, то, по всей очевидности, в его роду, относящемся к наиболее старинной династии Бхаратов, сохранялась живейшая память о природных условиях, знакомых им по реальным событиям жизни в глубочайшей древности. И эти условия, и эти события нашли себе прочное место в народной памяти всех арьев, закрепляясь в ней постепенно от поколения к поколению, начиная с периода их жизни в приарктических условиях и принимая постепенно форму мифических сказаний, которыми так богата Ригведа. Следует особо подчеркнуть, что мифы Ригведы сберегали брахманы - богослужители и учителя, а мифические и мифообразные сказания сберегал в своей коллективной памяти народ, и в этих богатых разветвленных образах мифы и вошли в неизмеримо обширный объем "Махабхараты". Этим и объясняется почти дословно точное описание сияния горы Меру, содержащееся в Ригведе, с волшебным ее сверканием в ночном мраке, которое так поразило Арджуну, героя-царевича "Махабхараты". Такая ночная игра световых вспышек в глубине черного неба (повторим - неба полугодовой непрерывной ночи) могла представлять собой только картину северного сияния, которое нигде на земле не может быть наблюдаемо и так точно описываемо, как в приводимых отрывках из памятников индийской литературы, а также для сравнения с ними и из описаний европейцев, видевших это явление (о чем ниже).

Остановимся на передаче впечатлений, производимых ярким напряжением в смене красок северного сияния, что могло породить - и порождало - в восприятии зрителя возможные аналогии со знакомыми ему картинами и делами земной жизни. Так, в книге 1 й "Махабхараты" (с. 81) мы встречаем такой рассказ: "Затем вблизи Солнечного океана разыгралась великая битва, ужаснейшая из всех, между богами и асурами. Большие острые дротики, пики с хорошо отточенными концами и другие различные орудия посыпались тысячами. Разрубленные диском, покалеченные мечами, копьями и дубинами асуры тогда, обильно истекая кровью, падали на землю. Срезанные острыми копьями в страшной битве непрерывно падали головы, украшенные сетками из горящего золота. Словно ярко-красные вершины гор, лежали убитые асуры с телами, обагренными кровью… И тогда… явился с небес сверкающий великим блеском диск Сударшана… он был подобен огню, ужасен и неотразим… Блистая подобно разрушительному огню… то пылая, как огонь, он слизывал толпы асуров… А могучие асуры, с твердыми сердцами, забравшись на небеса, постоянно беспокоили оттуда толпу богов тысячами скал, напоминая собою тучи, разливающиеся дождем… Терзаемые богами могучие асуры… ушли в землю и океан солнечных вод".

В другом месте поэмы мы встречаем не менее яркое описание разгоревшегося в небе сияния ("Мах." кн. 1, с. 96. Сев. сияние).

"(Боги) решительные, они облачились в различные дорогие панцыри, сделанные из золота… они держали множество разнообразных мечей… и все это испускало искры огня и дым… И украшенные дивными украшениями, блистая сверкающим оружием, те сонмы богов стояли там… и то поле брани казалось расплавившимся в небесном своде".

В этом же великом эпосе мы встречаем и описание полярного сияния как форму воплощения бога арьев, чаще всего встречающегося под своим главным именем Вишну. Этот рассказ выглядит как повествование человека, восхищенного таким зрелищем, но не простого человека, а великого мудреца, "владычного риши", который отправился на Шветадвипу (на "Белую землю"), чтобы почтить великого бога лучшими словами в том месте, где "весь мир пребывает". И вот Вишну-Нараяна явился на его призыв "зримый во вселенском образе": "Как бы подобно месяцу духовно чистый и вместе с тем как бы вполне от месяца отличный, и как бы огнецветный, и как бы мысленно мелькнувшее звезды сиянье; как бы (радуга) крыла попугая и как бы хрусталя искристость, как бы иссиня-черный мазок и как бы золота груды, то цвета ветки коралла, то как бы белый отблеск, здесь злато-цветный, там подобный бериллу, как бы синева сапфира, местами - подобный смарагду…"

Можно продолжить примеры подобных описаний и рассказов о впечатлениях, порождаемых грандиозным зрелищем полярных сияний, но важно не их изобилие, а их точность, которую не могли бы породить пересказы чужих повествований, услышанных, возможно, тоже в чьих-то пересказах. Приведенные здесь примеры говорят о прочности памяти, сохранявшей знания и впечатления, полученные некогда предками арьев, т. е. теми их давними прародителями, в областях, где видели и знали северное сияние и глубоко понимали и описали обстановку и условия жизни в арктических областях.

Евгений Елачич (см. Приложение III), русский исследователь Севера, написал в 1911 г., вскоре после первой публикации книги Тилака (1903 г.): "Новые исследования индийского ученого Тилака и ряда других филологов сыграли и сыграют в будущем громадную роль для разрешения вопроса о родине человечества".