Альбрехт Дюрер. Меланхолия, гравюра, 1514

Во времена Дюрера считалось, что меланхоликами чаще всего бывают творцы, ученые и философы. Надпись на гравюре "Melencolia I" означает, что художник видел в меланхолии творческое начало.

С середины XVI века в Европе черный окончательно утвердился как траурный. Он мог быть и глухим черным, и сочетаться с белым, а французский король Генрих IV, оплакивая своих фавориток, носил черный костюм, вышитый серебряными слезами, черепами и потухшими факелами.

Политически черный цвет являлся символом пиратства, но в XIX–XX веках трактовался по-разному. Как сообщал В. В. Похлебкин, со времен Лионского восстания ткачей 1831 года черный цвет в Западной Европе (в основном во Франции, Италии и Испании) символизировал рабочее движение, и в этом качестве, как символ бунтарства, был усвоен анархистами всех стран. Одновременно черный цвет в странах Центральной, Северной и Восточной Европы отождествлялся в основном с клерикализмом, а отсюда позднее, с конца XIX века, и вообще с реакцией.

В середине XIX века черный цвет "возглавлял" черно-желто-белый государственный флаг Российской империи. И в то же время черный цвет признали своим народовольцы ("Черный передел", 1879 г.). Позднее, начиная с 1902–1903 годов, а особенно после революции 1905–1907 годов, этот цвет отождествлялся с черносотенством, ультранационализмом.

Накануне 1917 года все партии правее кадетов считались "черными". В первой четверти XX века это обозначение относилось особенно к реакционным, ультраправым партийным группировкам за пределами России, в частности к эстонским ультранационалистам ("синимуста" – "сине-черные") и к итальянским ультранационалистам (с 1916 г.), из рядов которых позднее вырос итальянский фашизм ("чернорубашечники", 1919 г.), для коих черный цвет символизировал бунтарство. И если сегодня мы встречаем черный цвет на смертниках-террористах, то всегда знаем, что семантика его неизменна: асоциальность.

В конце 1915 года Казимир Малевич впервые выставил свой "Черный квадрат". Как писал тогда идеолог "Мира искусства" Александр Бенуа, "черный квадрат в белом окладе – это не простая шутка, не простой вызов, <…>, а один из актов самоутверждения того начала, которое <…> приведет всех к гибели". Сегодня мы понимаем, что не "Черный квадрат" привел Россию к захвату власти большевиками – художник лишь выразил свое чувственное отношение к тому будущему, которое являло ему художественное бессознание.

Много позднее в "Главах из автобиографии" художник писал: "Анализируя свое поведение, я заметил, что, собственно говоря, идет работа над высвобождением живописного элемента из контуров явлений природы и освобождением моей живописной психики от "власти" предмета. <…> Я никоим образом не хотел живопись делать средством, но только самосодержанием. <…> Натурализация предметов не выдерживала у меня критики и я начал искать другие возможности не вовне, но в самом нутре живописного чувства, как бы ожидая, что сама живопись рано или поздно даст форму, вытекающую из живописных качеств, и избегнет электрической связи с предметом, с ассоциациями неживописными".

Как можно заключить из этих признаний, в искусстве XX века произошел революционный скачок от ассоциативно-предметного восприятия к восприятию семантическому, наполняющему зрителя не прагматикой форм, а формой эстетики.

Живописное искусство, содержащее смыслы вне сюжетных композиций, по сути своей стало выявлять нечто между психологией и философией идей – причем идей в их чувственно-образном виде, не обрубленных композицией, сюжетом или мыслью. Раньше только природа могла создавать такие произведения искусства, к примеру, в цветовом отображении своих внутренних смыслов. Ибо до XX века существовал негласный закон: "Искусство начинается там, где кончается природа" (Оскар Уайльд).

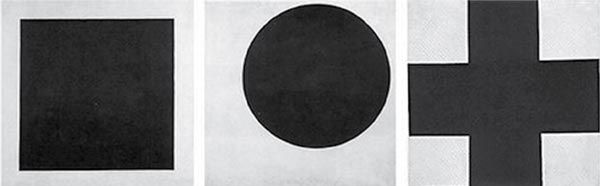

Казимир Малевич. Черный квадрат, Черный круг, Черный крест, 1915

Воплощение супрематизма – беспредметной живописи – превосходства цвета над остальными качествами живописного искусства. Существует мнение, будто Пикассо охладел к кубизму, увидев "Квадрат" Малевича.

Как отмечал Гёте, художник говорит миру через общее, а это общее он не найдет в природе, но это есть плод собственного его духа или, если угодно, плод наития, оплодотворяющего божественное дыхание. Теперь же художник уподобился природе: в цветовом отображении своего внутреннего мира он освободился от догматической белизны социума – от сознания, веками довлеющего над его творчеством. И уайльдовский закон, по Малевичу, можно было бы выразить, наверное, так: "Искусство кончается там, где принимается социальное давление".

"Если искусство служит тому, чтобы "пробуждать чувства", то входит ли в число этих чувств в конечном счете и его чувственное восприятие?" – поставил вопрос Людвиг Витгенштейн в работе "Культура и ценность" и ответил: "…Произведение искусства можно назвать если не выражением чувства, то чувственным выражением или прочувствованным выражением".

Как считал Витгенштейн, в индивидуальном переживании существенно не то, что каждым человеком оно переживается по-своему, а то, что никто не знает, это ли переживает и другой или же нечто иное. Выходит, можно было бы предположить, что одна часть человечества имеет одно ощущение красного, другая часть – иное.

Воспроизводимости чувств касаются и другие исследователи. Так, при анализе "Черного квадрата" психологи отмечают: "Впечатление, производимое этой картиной, психологически можно, по-видимому, объяснить заключенной в ней своеобразной диалектикой динамики и статики. С одной стороны, квадрат, объединяя вертикаль и горизонталь (т. е. главные пространственные ориентиры человека), упорядочивает наше восприятие и создает впечатление устойчивости. С другой стороны, возникает типичная флуктуация фигуры и фона: квадрат воспринимается попеременно то как твердое тело, то как бесконечное черное пространство".

Предполагая, что подобные иллюзии могут иметь сугубо индивидуальный характер, ученые использовали объективные методы исследования общих закономерностей, которые возникают у разных зрителей при восприятии несмысловых композиций. Окулометрическое тестирование (айтрекинг) позволяет с высокой точностью представить траекторию движения взгляда, зафиксировать точки повышенного внимания. Выяснилось, что такой эффект восприятия наблюдается у 80–90 % зрителей и объясняется соотношением и взаимодействием статических и динамических элементов. Различная степень динамичности элементов наделяет их своеобразной "индивидуальностью" и дает возможность "жить своей жизнью".

Психологи также отмечают, что смысл, заложенный в картине, несмотря на его индивидуальность, живет своей жизнью и практически одинаково воспринимается зрителями. В хроматизме этот смысл связан с образ-концептом, который гениальному художнику удалось объективировать в красках. Образ-концепт обычно находится в подсознании, а с учетом фемининности истинного творца – и в его непознаваемо-черном бессознании, как увидим ниже.

По-видимому, чувствуя это, Татьяна Толстая вслед за Бенуа восприняла "Черный квадрат" как десакрализацию и гибель искусства и неоднократно употребила термин "Оно". По-видимому, это произошло неумышленно, но так как в терминологии фрейдизма "Оно" означает именно черное бессознание, то факт остается фактом – даже и без его психоаналитической интерпретации. Татьяна Толстая как яркий полемист имеет свое мнение, но как истинная женщина-творец не всегда с ним согласна. Не зря же возникают ее ассоциации с мраком, преисподней и вечной тьмой, то есть с характеристиками бессознания во всех смыслах этого слова.

Свойства черноты

Возможно, поэтому не только на Западе, но и на Востоке черный цвет иногда мог служить цветом траура. Черный цвет ауры отмечают экстрасенсы. Хотя и непонятно, как этот цвет может характеризовать "ненависть, злобу и мстительность", если аура ментального тела – это свечение. Может ли быть свечение черным? Черный свет – визуальный нонсенс. Однако ауру не каждый увидит. Наверное, это имел в виду Якоб Бёме, когда утверждал: "Черный цвет не принадлежит к числу цветов. Он – мистерия. Таинство, которое невозможно понять".

Вместе с тем задолго до Бёме Леон Баттиста Альберти писал: "…белое и черное не суть настоящие цвета, но лишь изменения других цветов". Через столетие гений Леонардо снова утверждал, что белое и черное не являются цветами, очевидно также предваряя хроматически-временной аспект ахромных цветов. Ранее мы уже видели связь черного цвета с будущим временем и бессознанием – с непознаваемым. Очевидно, в этом смысле черный потенциирует в себе все то, что относится к числу цветов, которые мы пытаемся познать для оптимального использования в нашей жизни.