МЕТОДЫ И ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение в сравнительном контексте

Для определения уровня общественного богатства или экономической активности общества экономисты обычно подсчитывают валовой национальный продукт (ВНП). Валовой национальный продукт - сумма всех товаров и услуг, произведенных за определенный период (обычно в течение одного года), вычисленная в долларах. По ВНП мы можем проследить изменения, происходящие в любой отрасли экономики и экономическом развитии стран.

Измерение экономической деятельности с точки зрения денежной стоимости весьма полезно, но некоторые ее виды невозможно фиксировать таким образом. Например, домохозяйки могут работать даже 100 часов в неделю, не получая зарплаты. В экономических системах, связанных с производством сельскохозяйственной продукции для собственного потребления (когда люди сами изготавливают для себя предметы домашнего обихода), такой метод пригоден еще меньше. Ведь люди производят, распределяют и потребляют товары, не меняя их на деньги. В периоды расцвета экономики возрастает число людей, которые прекращают производить для себя все необходимое и начинают покупать товары за деньги. Когда страна, в которой преобладает тенденция к самообеспечению, переходит к рыночной экономике, повышение курса ее денежной единицы (не измеряемой в долларах) может считаться показателем значительного прогресса. Однако на самом деле экономический прогресс может наблюдаться и на стадии самообеспечения, просто его нельзя измерить и денежных единицах.

Для решения этих проблем при подсчете национального дохода экономисты предложили несколько способов учета неоплачиваемой экономической деятельности. Чтобы определить вклад "неоплачиваемого труда, выполняемого в семье", в развитие промышленности, Симон Кузнец (1956) подсчитал общий объем промышленной продукции (включая оценку неоплаченного труда), а затем вычислил то же самое, без учёта вклада работников, не получающих зарплату. (В XIX в. в Норвегии и Дании в течение многих лет при определении общей производительности труда учитывался неоплачиваемый домашний труд) (Ванек, 1978). Другие экономисты считают целесообразным оценивать экономическую деятельность и единицах времени, а не денег. По этот метод тоже сталкивается с проблемами сравнения. Проблема сопоставимости возникает не только в сфере экономики. Например, подобные трудности существуют и при сравнении политических процессов, происходящих в различных обществах.

"Политический плакат во Франции, часто играющий важную роль в проведении политических кампаний, по своим целям отличается от политического плаката в США, поэтому нет смысла сравнивать воздействие таких плакатов на людей в обеих странах. Подобным же образом государственный контроль над французскими авиалиниями свидетельствует о различиях в управлении средствами коммуникации во Франции и США. Этот факт, а также меньшая доступность радиоприемников и телевизоров во Франции показывают, что в сущности невозможно по одним и тем же показателям сравнивать интерес к политическим телепрограммам французской и американской публики" (Конверс, Дюпе,1962. С. З).

Некоторые политологи считали целесообразным применять другие методы сравнения государственных систем. В исследовании политической активности руководителей различных стран (Польши, Югославии и США) учитывались национальные особенности этих стран. Например, в Польше политическая активность предполагала участие индивида в деятельности местной партийной организации. В США многие проявляют политическую активность в своих общностях, но необязательно принадлежат к политическим партиям. То, что исследователи учитывали эти различия, позволило получить более достоверные данные о политической активности, что было бы невозможным, если бы различные общества измерялись одинаковой меркой (Прзеворский, Тьюнэ, 1966).

Несмотря на эти первые попытки, сравнение различных феноменов по-прежнему вызывает немалую головную боль исследователей в области социологии, экономики и политической науки.

КОММУНИЗМ СОВЕТСКОГО ТИПА

Как политический идеал коммунизм представляет собой социальную, политическую и экономическую систему, при которой вся собственность принадлежит обществу. Теория коммунизма в значительной мере сформировалась под влиянием произведений Карла Маркса, призывавшего к созданию бесклассового общества. Предполагается, что общество всеобщего изобилия свободно от эксплуатации; в нем живут труженики, в этом обществе нет противоречия между умственным и физическим трудом.

На практике "коммунистическая" экономика (например, советская) - это незыблемое политическое господство одной партии, строгий контроль, подробные долгосрочные планы, а не стихия свободного рынка. Хотя некоторые цены в современных капиталистических странах регулируются правительственными органами, в "коммунистическом" обществе это касается практически всех цен, а законы спроса и предложения лишь незначительно влияют на экономику. Советскому правительству удавалось добиваться подъема экономики в течение длительных периодов, но это отнюдь не означает, что "коммунистическая" экономическая система также эффективна и продуктивна как капиталистическая или социалистическая.

ПОДХОД ЛИНДБЛОМА

Все рассмотренные нами экономические системы в какой-то мере включают рыночные принципы. Правительство США иногда устанавливает цены на транспорте и в системе коммуникации. В Советском Союзе крестьянам в небольшой мере было разрешено частное предпринимательство - сдав установленную часть своей продукции государству, они могли оставшейся частью торговать на рынке. В других социалистических странах, например в Югославии, покупательная способность потребителя играет еще более важную роль при определении целесообразности продажи тех или иных товаров.

Некоторые экономисты, которых не удовлетворяют названия "капитализм", "социализм" и "коммунизм", пытались создать альтернативные модели. Например, Хоузлитц (1960) выделил два типа взаимодействия между политической и экономической системами: автономный и зависимый. В первом случае государство не вмешивается в экономическую деятельность. Во втором случае государство оказывает на нее давление или осуществляет контроль. Этот контроль может осуществляться путем прямого владения собственностью и повседневного управления государственными органами и всеми процессами производства (так происходило во многих коммунистических странах). Государство может владеть собственностью и осуществлять общий политический контроль (как это имеет место в Великобритании). Возможно также косвенное влияние государства на экономику, например, с помощью определенной финансовой и налоговой политики.

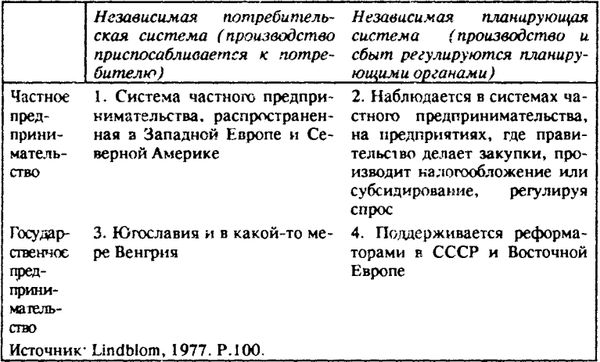

Применяя такой подход, Линдблом классифицировал рыночные системы, исходя из следующего:

1) являются ли они государственными или частными по своей сущности?

2) доминируют ли в них потребители или планирующие органы?

Таким образом, он выделил четыре основных категории. Во-первых, существуют традиционные системы частного предпринимательства (какие сложились в Западной Европе и Северной Америке), которые руководствуются главным образом интересами потребителей. Во-вторых, имеются системы частного предпринимательства - правительство облагает его налогом, субсидирует или покупает готовую продукцию. Хотя они остаются частными, на них в значительной мере воздействуют планирующие органы. Ярким примером такой системы служит оборонная промышленность США. В-третьих, государственное предпринимательство (например, в Югославии), в котором цена регулируется спросом. В-четвертых, существует государственное предпринимательство, подчиненное плану. Оно получило распространение в Советском Союзе и Восточной Европе. Эти четыре категории представлены в табл. 16-2.

Таблица 16-2. Классификация экономических систем, предложенная Линдбломом

Категории, предложенные Линдбломом, имеют преимущество по сравнению с традиционными классификациями, поскольку в них нашел отражение тот факт, что во всех экономических системах присутствуют рыночные принципы. Вероятно, и в американском обществе можно одновременно выявить рыночные и нерыночные механизмы, хотя в нем все же преобладает система частного предпринимательства.

СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

От анализа экономических систем на макроуровне мы перейдем к микроуровню, связанному с индивидуальной экономической деятельностью. В этом разделе мы рассмотрим, в каких ситуациях она реализуется и какое влияние оказывают на людей различные экономические тенденции.