На схеме по понятным причинам не отражена длительность каждой стадии. То, что в схематичном изображении выглядит как один шаг, в реальных условиях может занимать довольно много времени. Существуют проекты, в которых переход от одной стадии к другой, простраивается как многочасовой или, даже, многодневный.

Р

Рамки

...

перен. пределы, границы чего-либо, условленные кем-то; установленные или общепринятые ограничения чего-либо.

Начнем с примера. Как известно, если один человек начинает говорить шепотом – через некоторое время будет шептать вся группа . Причем практически вне связи с темой и другими параметрами сессии. Шептать все будут до того момента, пока кто-то не обратит внимания на необычный способ общения или просто не заговорит громко. Перед нами простейший пример задания и последующего поддержания рамок. Рамки в НО – это условия игры, по которым развивается процесс, системообразующие правила, без которых не может существовать группа в НО.

Для того чтобы лучше ориентироваться в терминологии, вспомним, например, рамки, обычного урока. Вот они, примеры рамок, известных нам с детства: звонок, знаменующий начало и окончание урока, приветствие учителя вставанием (или иным способом), поднятие руки, выход к доске для ответа и многое-многое другое.

Не важно, считаем мы такие рамки хорошими или плохими. Взглянем на них как на игру. Мы имеем дело с тем самым случаем, когда одни правила рождают другие, а форма постепенно начинает влиять на содержание. Например, если ученик, должен вставать в начале урока, необходимо введение правила, регламентирующего способ посадки (тихо, одновременно и т. п.), необходима некая система взаимодействия между участниками, вытекающая из рамок начала урока и так далее.

При этом, безусловно, подобные рамки, как и любые другие, влияют на процесс и содержание. Так, у любого участника непременно существует собственное мнение по поводу происходящего (см. личный интерес ). Мнение рождает отношение. Отношение становится основой поведения, а поведение, в свою очередь, напрямую влияет на содержание , являясь формирующим его фактором. Вот такая простая цепочка. Круг замкнут. Участник и его поведение напрямую зависит от рамок, равно как и ведущий, и содержание. Именно поэтому некоторые педагоги, не умеющие построить открытые рамки вместе с учениками, всегда вводят жесткие рамки сверху, за неимением других – хоть какие-то… Впрочем, можно привести и прямо противоположный пример: урок начинается с опозданием, его начало не структурировано , участники говорят одновременно, шутки перемешаны с предметом исследования… Это тоже рамки (а не их отсутствие, как иногда представляют!). И они тоже напрямую влияют на происходящее.

Важно помнить: рамки существуют всегда, без них не бывает процесса. Выкрикивание с места пошлых шуточек – тоже часть рамок, и в какой-то момент они наверняка были введены в группе. Они не появились сами по себе. Просто в некий момент, за неимением других, возникли именно эти. Вот почему процесс возникновения рамок должен быть не просто произволен, а абсолютно подконтролен ведущему. Самая серьезная путаница, которая может возникнуть в НО – между свободой участника и не структурированными (неподконтрольными, размытыми, спонтанными) рамками. Свобода , как и вообще процесс НО, возникают возникает только в понятно структурированных и жестких рамках . Такое положение противоречит гуманистическому подходу лишь на первый взгляд. "Жестких" означает не тесных, не жестоких и не регламентирующих каждый шаг участника и его поведение в целом, а напротив, понятных, открывающих, ободряющих к исследованию. Мы называем такие правила рамками свободы , имея в виду, что именно благодаря наличию этих понятных и достаточно жестких рамок, участником осознается и реализуется свобода.

Итак, запомним: свободным участник становится лишь тогда, когда ему абсолютно ясны "условия игры". Простой пример: если мы просто спросим участников, чем они хотели бы заниматься, по большей части, это приведет к срыву сессии – мнений будет много, к ним добавится привычная проблема договориться, кто-то будет демонстрировать полнейшее безразличие, а кто-то недовольно ворчать. Если же структурировать группу так, чтобы появились рамки для личного выбора, участники реально займутся собой. [43]

Знание и умение учитывать тот факт, что рамки существуют постоянно, "независимо от нас и наших представлений о них", и спонтанно способны влиять на происходящее, приучает нас помнить о том, что в педагогике нет мелочей. Задержались с началом сессии – получили или полное отсутствие сосредоточения участников, проблему с интересом или наоборот – напряжение от ожидания. В помещении набросана разноцветная бумага, краски, фломастеры: – участники либо воспримут это как неопрятность и добавят к этому свою грязь, либо – как приглашение к творчеству. Все зависит от того, насколько нам удалось структурировать эти факты в зависимости от образовательной необходимости, от того, чего необходимо добиться. Участники всегда очень остро ощущают рамки и ведут себя в полном соответствии с ними. Исключения из этого правила нам не известны. Если рамки не сработали – они неверно структурированы.

Худшее, что можно сделать – это не обращать внимания на происходящее или заявить: подумаешь, мелочь… Месть будет страшной. Вырвавшиеся из – под контроля рамки, подобны Голему, восставшему против своего создателя. Итак, в НО вопросы рамок относятся к полю содержания, а не техники и дисциплины . Поэтому, несмотря на все вышесказанное, не стоит, нашим коллегам поддаваться соблазну и путать рамки с запретами, т. е. вводить некие правила для собственного удобства и ограничения свободы участника. Поведение участника зависит не от запретов и регламентирующих правил, а от грамотного структурирования системообразующих рамок. Рамки, в отличие от правил, призваны не ограничивать, а, напротив, раскрывать.

Владение рамками – не фокусы, а необходимый профессиональный навык, которым обязан уметь владеть каждый ведущий в области НО. Без этого умения задание определенного уровня разговора и вообще процесса не представляется возможным.

Раскрытие

...

от глагола "раскрыться":

1. открыться, сделаться доступным для проникновения внутрь;

2. освободиться от какого-либо покрова, оказаться ничем не прикрытым;

3. предстать, открыться взору;

4. стать понятным для кого-то.

см. также глагол "раскрыть":

1. найти, установить путем исследования;

2. объяснить скрытый внутренний смысл.

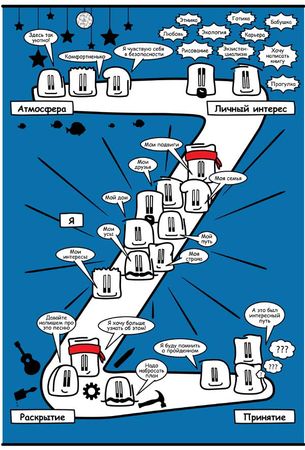

Обратимся к схеме личностного процесса (глава процесс ).

Этап раскрытия сменяет стадию "Я" . Напомним, на предыдущем этаие этапе участник представлял самого себя, работал с личностными полями, проверял различные модели взаимодействия с материалом и другими участниками. Полученные навыки участники используют на стадии раскрытия. Теперь они уже не просто говорят о себе, они создают нечто принципиально новое, ранее не существовавшее. Не просто продолжают начатый кем-то процесс, но строят его вместе с другими участниками и ведущим путем творческого взаимодействия. Таким образом, группа на этом этапе представляет собой сообщество личностей . Взаимодействие между ними и становится решающим фактором в организации образовательного и воспитательного процесса. На этой стадии группа способна учиться наиболее эффективно, пользуясь методо м исследования в качестве основного. Поэтапно пройдя все ступени процесса, участники на этапе раскрытия не только готовы воспринимать новый материал, но и способны к его активному его изучению.

Раскрытие – самая творческая стадия процесса для участника, поскольку она является стадией созидания . А в НО созидание и есть сама учеба. Осмысляя материал, участник в процессе перерабатывает его интеллектуально, эмоционально, действенно и как бы изобретает его заново.

Как же происходит творческий процесс на стадии раскрытия? Что именно мы создаем вместе с участниками?

Скажем, материалом сессии является теория относительности. На стадии раскрытия нам предстоит совместное с Эйнштейном творчество. Взаимодействуя с ним, мы и открываем теорию относительности. Для того, чтобы такое открытие состоялось, необходимо то самое состояние доступности, о котором говорится в определении (см. выше).

– Так что же, – возмутятся некоторые читатели, – так можно дойти до того, что сам Эйнштейн не прав!

– Теоретически, можно. И что же в этом страшного? Ведь если исходить их стопроцентной уверенности в правоте гения, что же нам остается исследовать?

Право участника на сомнение в авторитете вовсе не ведет к тотальному отрицанию опыта науки и цивилизации в целом. Такое сомнение – один из способов диалога с действительностью вообще и с изучаемым материалом в частности. Опровержение научных догм – неблагодарная цель, вряд ли именно ее участник выберет главной целью исследования.

Отношение участника к материалу можно выразить так:

· Я исследую проблему,

· Я совершаю открытие,

· Я доказываю нашу с Эйнштейном теорию.