"Однажды директор школы попросила меня зайти на урок к молодому учителю, мол, ученики его обожают, прямо бегут к нему на урок и искренне расстраиваются, услышав сообщение "математики сегодня не будет". Но на уроках у него ужасно шумно, из-за двери его класса вечно доносится смех, разговоры, даже выкрики. Я пришла в класс и села за последнюю парту. Учитель начал урок с объяснения условий задачи: "Из пункта А в пункт Б одновременно выехали два автомобиля. Первый ехал со скоростью 60 километров в час и прибыл в пункт Б ровно через два часа. Второй автомобиль прибыл в пункт Б на 30 минут позже". И вот девочка-отличница с первой парты уже тянет руку, подпрыгивая на месте от нетерпения – она уже сосчитала в уме, с какой скоростью ехал второй автомобиль, и спешит сообщить правильный ответ. Но тут учитель задает неожиданный вопрос: "Почему?" В классе молчание. "Потому что он ехал со скоростью 48 километров в час!" – отвечает отличница. "Возможно", – произносит учитель. И снова пауза. "А может, у него колесо спустило?" – предполагает мальчик с последней парты, – "Мы однажды с братом ехали, так полчаса провозились, пока поставили запаску", "И такое может быть", – соглашается учитель. И дальше варианты сыплются со всех сторон: "А кто сказал, что они ехали по одной дороге? Ведь в условии про это ничего не сказано, верно?". "А может, он сделал в дороге остановку? Моя мама, любит заехать куда-нибудь, кофе попить, например. Если долгая дорога… А ведь тут получается, что расстояние 120 километров – это ведь далеко, правда?". "А мой папа, когда мы едем на дачу, всегда выбирает красивую дорогу, хотя она и длиннее"… "А теперь", – говорит учитель, – "Добавьте к задаче свои условия, сформулируйте вопрос и решите ее".

Неправда ли, не приходится сомневаться, что мотивация учеников в этом случае была чрезвычайно высока, ведь они решали свою задачу, задачу про себя, про своего папу, своего брата. Личный интерес в данном случае, запущенный при помощи простого инструмента, имя которому вопрос , вызвал внутреннюю мотивацию.

Встречаясь с учителями, мы все чаще слышим: "У современных детей нет совершенно никакой мотивации, они ничего не хотят, не то что раньше". Куда же она пропала, эта мотивация? Может, изменились дети? Может, школа стала другой? Рискнем утверждать – ни то, ни другое. Зайдите в любую школу в первый класс, лучше в начале учебного года, и вы увидите горящие глаза, желание понять, научиться, ответить на заданный вопрос. Совсем как раньше, не так ли? Вы почувствуете энергию, устремленность, мотивацию. Желание открывать мир, познавать новое заложено в самой природе человека, как сказано в определении, "это психофизиологический процесс". А теперь загляните в класс, скажем, в пятый, к тем самым, которые "ничего не хотят". Куда же исчезла энергия, динамика, активность? Согласно закону сохранения энергии, все это не могло исчезнуть бесследно. И не исчезло. Просто энергия теперь тратится на другое: получить хорошую оценку, (чтобы порадовать маму, не расстроить учительницу), пересидеть, перетерпеть, (чтобы отстали), выделиться, (чтобы быть лучше кого-то другого), не выделяться, (чтобы не наказали). Безусловно, все это тоже называется мотивацией. Только, в отличии отличие от внутренней мотивации, все вышеперечисленное относится к мотивации внешней. А значит, как только исчезнет внешний раздражитель, исчезнет и мотивация.

В том самом "раньше", о котором с ностальгией вспоминают учителя, была и еще одна существенная мотивация: приобрести знания можно было только в школе, учитель был практически единственным их источником. Сегодня, с развитием Интернета, появилось множество других способов удовлетворить свой интерес, получить новые знания и даже навыки. Так что дети не изменились, изменилось время, изменился мир. А школа, к сожалению, осталась прежней. Настало время новых подходов, новых инструментов, открывающих внутреннюю мотивацию человека, а значит, способствующих его личностному росту.

Мотор

...

от lat. motor – приводящий в движение, двигатель.

Мотор группы в полном соответствии с определением – действительно ее двигатель, т. е. то, что продвигает процесс вперед, делает его более динамичным.

Ведущему необходимо хорошо понимать, какие именно моторы работают в каждый момент процесса для того, чтобы уметь владеть ими произвольно, в зависимости от необходимости.

Первый тип моторов – внешние , то есть те, которые привносятся в группу извне.

К внешним моторам относятся различные модификации типа "мотор-ведущий" . При использования этого мотора, групповой процесс не сдвинется с места, если ведущий его не запустит или не спровоцирует участников к действию. Если в этой модели убрать ведущего на любой стадии процесса, группа попросту перестанет существовать в качестве образовательного коллектива. Читатель, безусловно, знаком с различными внешними проявлениями действия этого мотора. Помните: "Ну-ка все встали и пошли по кругу, веселее, еще активнее, песню запе-вай!" Это пример самого простого использования мотора-ведущего. Разве кто-то пойдет по кругу, если ведущий не "запустит" это движение каким-либо способом (начнет его сам, найдет слова, чтобы заставить участников двигаться и петь и т. п.).

Еще один пример всем известного проявления действия мотора-ведущего – простраивание мотивации деятельности участника (задействование т. н. метода поощрения и наказания): "не будете учиться – мы вас всех накажем, а будете учиться – наградим".

Соответственно, и более мелкие моторы, идущие от участника, и целые механизмы процесса в этом случае "завязаны" на ведущем. Что бы участник ни делал в процессе, он поверяет свое существование в группе реакциями и поведением ведущего. Так, в частности, основными мотивациями участника становится желание (необходимость) понравиться ведущему, удовлетворить его ожидания и т. п.

Конечно, вовсе без внешних моторов обходиться невозможно и не следует: ведущие – живые люди, естественным образом оказывающие влияние и на участников, и вообще на ситуацию. Нет ничего плохого в существовании такого личностного и профессионального влияния. Оно является нормальным инструментом . Но приучать группу и себя к тому, что процесс в принципе может существовать только благодаря ведущему, не только непрофессионально, но и просто скучно. Действительно, сколько можно радовать себя и группу "игрушками" типа: "Ура! Нам купили мороженое" или: "Сегодня у нас особый день – я приготовил для вас новую сказку". Кроме этого ведущий, который держит группу "на себе", чрезвычайно устает. Его работа превращается в постоянный трудовой подвиг, вечный бой. Нам не раз приходилось наблюдать подобное явление, например, в летних лагерях, когда под конец смены педагоги, подменяющие собой все моторы процесса, представляют более чем жалкое зрелище.

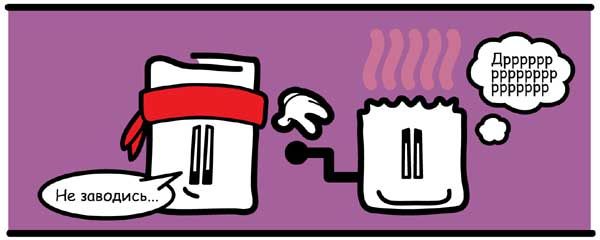

Другой тип – моторы внутренние . В случае их использования мотором происходящего является участник, содержание, сама группа. Групповая энергия получает импульс изнутри. Участники как бы "заводят" друг друга. Развиваясь в сложный механизм, происходящее в группе само рождает новые и новые моторы. Вспомните: это состояние, когда участникам "почему-то" становится очень важно высказать свое мнение, поспорить с другими, рассказать о себе, исследовать содержание под новым углом и т. д. Такое взаимодействие может принимать самые разные формы – от игры и личной беседы до совместного изучение текста. [34] Неизменным остается одно: люди находятся в процессе не для кого-то, а потому, что это важно лично им для них. Они просто не могут не реагировать на происходящее. Так все элементы группы приобретают способность провоцировать и стимулировать общую динамику.

Помимо моторов внешних и внутренних нам известен еще как минимум один, который, обладая свойствами и первого и второго типов, при этом является совершенно самостоятельным мотором, способным "завести" процесс и стать его основой. Речь идет о тексте – моторе . [35] Этот мотор, запущенный в правильно построенных рамках способен творить чудеса и с участниками, и с ведущим. Подробнее мы останавливаемся на специфике действия этого мотора в главе Библио-метод и в приложении , здесь же хотелось бы лишь дополнительно упомянуть о его уникальности. Штука в том, что если текст верно выбран ведущим с точки зрения соответствия интересам группы, то, запущенный в виде мотора, он никогда не даст процессу остановиться.

Как уже говорилось, принципиальным является умение ведущего в каждый момент процесса определять, какой мотор задействован в группе. Это позволяет ему контролировать и по необходимости корректировать происходящее.