Со временем становилось все более понятно, что неформальное образование представляет собой не столько набор правил, приемов и методов, сколько совершенно особый практический подход, основой которого является гуманистическая психология. Карл Роджерс, один из создателей и лидеров гуманистической психологии, взамен того, что он назвал традиционным образцом учения, предложил гуманистический подход, основанный на добровольном обучении, опирающемся на нужды и опыт обучающихся, уважительное отношение к ним как к отдельным уникальным индивидуальностям, разделение ответственности за обучение среди всех членов группы, принимающих участие в обучении, критическую рефлексию знаний, веры, ценностей и поведения общества, самоуправляемое обучение и циклическое взаимодействие обучения и деятельности.

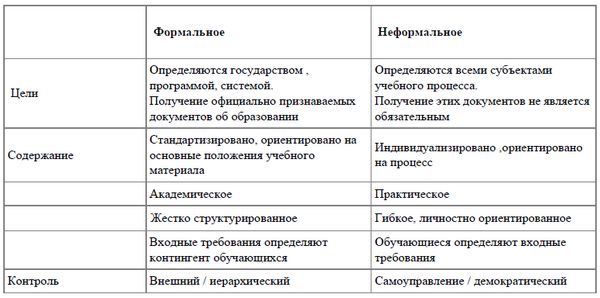

В 80-90-х годах еще более ярко проявлялись контрасты между системами формального и неформального образования. Стало очевидно, что первая в значительной мере связана с системно-ориентированным характером обучения, когда обучаемые являются пассивными реципиентами знаний, умений и отношений, транслируемых им системой образования через преподавателя и воспроизводимых по требованию. Вторая система направлена, прежде всего, на личностно-ориентированное обучение, и в ней создается уникальное знание, конструируемое на основе опыта.

Последние сорок лет НО развивается в двух направлениях: создание краткосрочных проектов, основанных на принципах гуманистической педагогики, и проникновение в системы формального образования.

К первому относятся лагеря, семинары, воскресные школы, курсы, тренинги..

Ко второму можно отнести возникновение всевозможных учебных заведений, дошкольных и школьных, работающих в рамках гуманистического подхода.

Современные тенденции в неформальном образовании в мире состоят в том, что противостояние и противопоставление неформального образования формализованному государственному смягчается, между ними устанавливаются отношения взаимодополнения. Неформальное образование, будь то частное или общественное, часто становится своего рода испытательной лабораторией, своеобразным полигоном для новых технологий, для выработки новых стандартов. Когда новые технологии и стандарты выдерживают испытание в сфере неформального образования, их перенимают государственная система образования и частные учебные заведения.

Кстати, само по себе неформальное образование не предполагает отказа от стандартов. Просто стандарты в неформальном образовании официально не утверждены. [23]

За годы становления НО как педагогического подхода возникло и окрепло множество разнообразных проектов. Яркими примерами могут служить вальдорфские школы, "Саммерхилл" Александра Нила, "Зеленый дом" Франсуазы Дольто и многие другие.

Кризис образования в наши дни не только продолжается, он расширяется и углубляется. Развитие технологий делает все более очевидной мысль о том, что для получения знаний вовсе не обязательно вставать ни свет – ни заря, идти в школу, проводить там кучу времени и, возможно, так и не получить ответ на вопрос: "зачем же я так мучаюсь…"

Разрешения этого кризиса возможно достичь лишь при смене парадигмы обучения, когда вместо стандартного набора знаний, ученики или, лучше сказать, участники образовательного процесса, будут приобретать индивидуальный набор знаний и умений, обусловленный личными способностями и склонностями. Именно такой подход к образованию и называется НО.

Интрига

...

Интрига (фр. intrigue, от лат. intrico – "запутываю") – заинтересованность вокруг события, явления или личности за счёт неопределённости события, явления или личности.

Всем с детства известен вопрос "а что было дальше?". На использовании этого вопроса и возможными возможных вариантами вариантов ответов на него основаны многие книги, фильмы, спектакли. Трудно представить себе, например, детектив, в котором не использован мотор "что было дальше".

Именно интрига обеспечивает неослабевающий интерес читателя, зрителя, участника. Понятно, что такой мощный инструмент работы с личным интересом не может не быть востребован в области НО.

Сам факт наличия интриги или даже намека на ее существование способен удерживать интерес участников дольше, чем многие другие приемы. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как вызывает личный интерес простенькое обещание "продолжение в следующей серии".

В НО мотор интриги работает подобным образом. Ощущение неизвестности, столь характерное для настоящих исследований, осознание того, что интереснейшие открытия происходят здесь и сейчас, чувство личной причастности к ним, – вот серьезные факторы удержания интереса участника.

Придумывая и структурируя сессии, ведущий должен проверять их на наличие интриги: если с самого начала участнику абсолютно все известно, включая варианты собственных мыслей и ощущений, вряд ли сессия сможет стать для него истинным открытием. И, напротив, присутствие в сессии загадки – надежная сеть для интереса, как участника, так и самого ведущего.

(см. например: детективы)

Инструмент

...

1. орудие для производства каких-либо работ;

2. совокупность (ручных) орудий, используемых в какой-то специальности или для какой-то операции;

3. орудие, средство, применяемое для достижения чего-либо.

Владение инструментарием – главный секрет мастерства педагога. Хотите стать Мастером НО? Ищите причинно-следственные связи в процессах и изучайте инструменты, которыми пользуются ваши коллеги и вы сами.

В НО инструмент – это то, при помощи чего ведущий непосредственно занимается практической деятельностью: от начальной организации процесса и до стадии принятия.

Как в любом виде искусства, в педагогике существует свой набор профессиональных инструментов. Для НО характерен тот факт, что практически все, что происходит в группе , может в определенных обстоятельствах быть использовано в качестве инструмента. Инструмент в НО, таким образом, можно уподобить палке или камню, которые превратятся в орудие труда (инструмент) в руках человека разумного.

Рассмотрим понятие инструмента в НО на примере вопроса . В соответствующей главе мы подробно описываем, каким образом он работает, и как с его помощью можно совершать те м или иные действия. Так, например, задавая участнику вопрос непонимания: "Что ты имеешь в виду?", мы вынуждаем его задуматься над сказанным, сформулировать собственную мысль так, чтобы она звучала более понятно и для группы и для него самого. Или наоборот – стоит нам задать вопрос некорректно или не ко времени, как мы немедленно почувствуем, что участник насторожен и закрыт для дальнейшего взаимодействия. Свойства вопроса могут быть с легкостью перенесены и на другие инструменты. Так, например, и реакция ведущего на происходящее в группе может назваться универсальным инструментом. (см. реакция )

Итак, инструмент – это то, что мы используем для достижения той или иной задачи сессии.

Именно возможность практического, прикладного использования превращает тот или иной элемент процесса в инструмент. Например, атмосфера и все ее возможные компоненты – цвет и свет, звук и голос ведущего – потенциально являются инструментами. Вернее, они превратятся в инструмент в тот момент, когда ведущий отдаст себе отчет во влиянии, оказываемом ими на участника, и целенаправленно использует их для достижения того или иного эффекта.

Таким образом, говоря об инструменте в НО, мы имеем в виду самое что ни на есть прикладное значение этого слова. Инструмент в педагогике – это именно "средство, применяемое для достижения чего-либо, орудие для производства каких-либо работ". Часто инструмент находится у нас под рукой – нужно только обратить на него внимание и использовать по назначению.

Подчеркивая, что в педагогическом процессе все явления строго следуют друг за другом, мы в первую очередь хотели бы добиться понимания той огромной ответственности, которая лежит на нас. И это не пустые слова. Часто приходится видеть наших коллег, использующих педагогические инструменты подобно ученику плотника, который гвозди забивает ботинком, вместо отвертки использует нож, а деревяшки ломает руками. Понятно, что он в результате, быть может, даже добьется своей цели, но только при этом потратит намного больше энергии и сил, чем требовалось, а главное, переломает все вокруг. И в педагогике, увы, случается подобное. С той лишь разницей, что в нашей профессии незнание инструментария не освобождает от ответственности. Ведь как бывает: подглядел начинающий или просто не особо щепетильный ведущий какую-то технологию , оценил ее внешние эффекты и, не затрудняя себя поиском ответов на вопросы "как и зачем", схватил. А в результате, в лучшем варианте, и ему и группе так и осталось невдомек, чем это и с какой целью они занимались, а в худшем – запустились неподконтрольные ведущему механизмы вплоть до личной агрессии, ненависти и т. п.