Методические рекомендации к изучению темы

1. Прослушивание и обсуждение сообщения (сообщений) по проблеме соотношения читательского восприятия и целей литературного образования (по работам Б.М. Эйхенбаума; Г.А. Гуковского):

– Ваше отношение к утверждению Эйхенбаума, что словесность предмет "менее замкнутый, менее специальный, чем другие, и поэтому в большей степени подверженный внешним влияниям"?

– Какие принципы изучения литературы предлагает ученый?

– Что, по мнению Эйхенбаума, должно стать основой методики обучения литературе? Каковы требования ученого к учебнику литературы?

– В чем Гуковский видит смысл литературного образования? Какое место в нем, по мнению ученого, должно занимать "простое читательское восприятие" учителя и учеников?

– Какой методический прием и почему, по утверждению ученого, должен быть основным на уроке литературы?

– Чем культурный читатель, в понимании ученого, отличается от читателя, "не прошедшего школу"?

2. Обсуждение фрагментов работ В.В. Набокова, В.Ф. Асмуса, М.С. Кагана.

✓ В.В. Набоков. Хорошие читатели и хорошие писатели

– Согласны ли вы с ответом, который Набоков дает на вопрос о том, кто такой "хороший читатель"?

– Каков, с точки зрения Набокова, "правильный инструмент, которым читателю следует пользоваться"? Какая разновидность воображения требуется для культурного чтения?

– Как можно добиться художественно-гармонического равновесия между объективностью произведения и субъективностью читательского восприятия?

– Что означает для читателя "сочетание художественного склада с научным"? Насколько важно учитывать это "сочетание" в процессе обучения литературе?

– Какое значение для понимания основных задач литературного образования имеет такая мысль Набокова: "Есть три точки зрения, с которых можно рассматривать писателя: как рассказчика, учителя и мага. Большой писатель обладает всеми тремя свойствами, но маг в нем преобладает, именно это и делает его большим писателем"?

✓ В.Ф. Асмус. Чтение как труд и творчество

– Какие условия и установки определяют, по мысли Асмуса, культуру чтения?

– Какие доводы приводит ученый, характеризуя чтение как творческую деятельность? В чем он видит взаимосвязь труда и творчества в деятельности читателя?

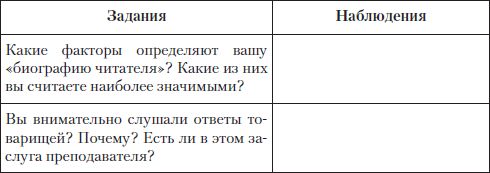

– Что такое "биография читателя"? Какие факторы ее определяют?

✓ М. С. Каган. Чтение как феномен культуры

– Какие типы информации и типы языков выделяет современная философия культуры? В чем опасность подмены одного типа информации другим в процессе литературного образования?

– Почему, по мысли Кагана, "…воспитание полноценного читателя не сводится к обучению языку"?

– Что современный ученый считает непременным условием диалогического характера чтения?

– В чем заключается своеобразие чтения как художественной деятельности?

3. Беседа.

– Как вы поняли, в работах, рассмотренных выше, выделены разные аспекты читательской деятельности ("гедонистический", эстетический, социокультурный). Можно ли связать эти направления в практике литературного образования?

4. Обсуждение результатов работы по главе из книги А.Б. Есина и статье Г. И. Романовой.

– Что такое интерпретация? Как соотносятся анализ и интерпретация?

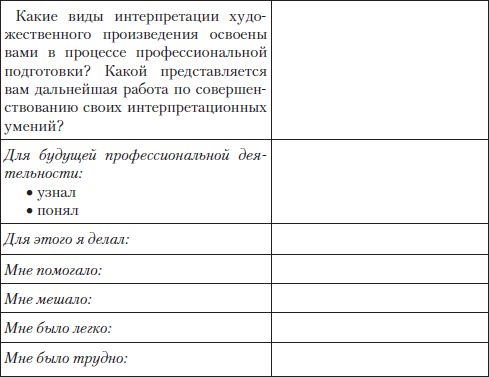

– Какие виды интерпретации выделяют ученые? Чем они различаются между собой?

– Какой критерий, по их мнению, является основным при интерпретации и почему?

– Чем можно объяснить разные интерпретации смысла одного и того же художественного произведения?

– Как решалась в литературоведческой науке проблема адекватности интерпретации? Какую позицию ученых вы разделяете и почему?

– Какие критерии адекватной интерпретации выделяет Есин?

– Назовите основные принципы научного интерпретирования художественного текста, предложенные ученым.

5. Прослушивание и обсуждение доклада "Интерпретация как филолого-методическая проблема: полемика современных методистов по проблемам интерпретации".

– Какие вопросы, связанные с интерпретацией художественного произведения, вызывают разногласие у методистов?

– Какова позиция каждого из ученых в споре? Ваше отношение к полемике? Чьи доводы вам кажутся более убедительными?

Методическая рефлексия

Литература

Основная

Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968. С. 55–67.

Беленький Г.И. "Информпробежка" или изучение? // Литература в школе. 2003. № 9. С. 26–29.

Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. Тула, 2000. С. 59–62 (или изд.: М.; Л., 1966. С. 86–89).

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 1998 (или любое более позднее издание).

Ионин Г.И. Рождение интерпретации // Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум / авт. – сост. Б.А. Ланин. М., 2003. С. 248–254.

Каган М.С. Чтение как феномен культуры // Избранные труды в 7 т. Т. III. Труды по проблемам теории культуры. СПб., 2008. С. 705–717.

Княжицкий А.И. Да здравствует интерпретация! // Русская словесность. 2002. № 2. С. 2–7.

Маранцман В.Г. Интерпретация художественного произведения как технология общения с искусством // Литература в школе. 1998. № 8. С. 91–98.

Набоков В.В. О хороших читателях и хороших писателях // Русская словесность. 1995. № 1. С. 83–85.

Романова Г.И. Интерпретация литературного произведения // Литературная учеба. 2004. № 4. С. 154–163

Эйхенбаум Б.М. О принципах изучения литературы в средней школе // История литературного образования в российской школе: Хрестоматия /авт. – сост. В.Ф. Чертов. М., 1999. С. 272–290.

Дополнительная

Маранцман В.Г. Цели и структура курса литературы в школе // Литература в школе. 2003. № 4. С. 21–24.

Словарные статьи "Интерпретация", "Герменевтика" // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001.

Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб., 2003.

Раздел 5. Урок литературы и современные образовательные технологии

Тема 1. Современный урок литературы

Вопросы и задания

Теоретический блок

1. Урок как основная форма обучения: положительные и отрицательные стороны классно-урочной формы обучения. Важнейшие проблемы урока литературы, выделяемые в современной методике.

2. Познакомьтесь с традиционной и современной типологиями уроков. Насколько каждая из них распространена в школьной практике преподавания литературы?

Традиционно типология урока строилась на основе полноты представленности его структурных элементов, что связывалось с дидактическим назначением урока. В таком случае "кассета уроков" содержит следующие типы: вводный урок; урок изучения новой темы; урок закрепления материала, его углубления и упражнений; урок повторения; урок систематизации и обобщения знаний; контрольно-проверочный урок. И конечно, в типологию входит и наиболее распространенный тип – комбинированный урок, содержащий несколько различных, но логически взаимосвязанных структурных элементов.

В другой классификации типологии уроков – по ведущему методу – выделяют урок-наблюдение, урок-эксперимент, урок с фрагментами обучающих игр, урок-лекцию, урок-диспут, киноурок, урок-путешествие, урок-драматизацию, урок – "круглый стол", урок – творческий отчет, урок-КВН и другие виды урока. Отчасти такое "многоцветье" палитры уроков объясняется желанием проводить уроки, поставленные в расписание, в различных интересных формах. Но вообще-то рационально это делать вне жестких временных рамок урока.

По развивающему педагогическому замыслу выделяют следующие типы уроков: проблемный или проблемно-поисковый (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер), эвристический урок (А.В. Хуторской), интегративный межпредметный и надпредметный (системообразующий, обобщающий) уроки, урок-рефлексию.

3. Познакомьтесь с "показателями", по которым С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина предлагают оценивать урок литературы, где основной предмет изучения – искусство слова.

✓ Урок литературы оценивается по тому, насколько он насыщен материалом искусства словесности, которое непременно должно в нем присутствовать. Проблемная ситуация и способность класса активно участвовать в ее разрешении, соотнесенность приемов работы, всей методической инструментовки с характером темы и уровнем класса, разнообразие и оправданность видов деятельности, органичность включения в урок аудио– и видеоматериалов, сопряженность проводимого урока с предшествующими и последующими, очевидность сдвига в развитии каждого ученика – таковы основные параметры, по которым может быть оценен урок литературы.

– Согласны ли вы с выделенными параметрами оценки урока литературы?

– Какими еще показателями успешности (неуспешности) урока литературы можно дополнить перечень, предложенный учеными?