Всего за 154.9 руб. Купить полную версию

Единый государственный экзамен фактически стал главным доказательством проводимых в России реформ в сфере образования. Сама идея – отделить выпускной и вступительный экзамены от организаций, заинтересованных в их результатах – школы и вуза, а также снизить коррупцию,-была вполне адекватной. Но поскольку именно в этот момент обучение в высшей школе стало социальной нормой, то объективность в оценке знаний абитуриентов перестала, как ни парадоксально, быть востребованной обществом (и школами, и вузами, и семьями, и региональными образовательными властями, и педагогическим сообществом).

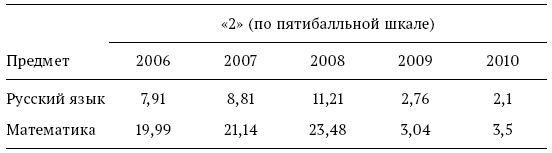

В 2008 г. – последнем году эксперимента по ЕГЭ – результаты сдачи единого государственного экзамена шокировали общество: доля двоек по русскому языку составила 11,2 %, а по математике – 23,5 %. Получалось, что в 2009 г., когда единый государственный экзамен должен был войти в штатный режим, значительная часть выпускников школ могла бы не получить аттестата зрелости (фактически не закончила школу) и не смогла бы поступить в вуз. ЕГЭ из прокламируемого символа роста доступности высшего образования мгновенно превратился в барьер на попадание в вузы.

Выход из данной ситуации был найден в резком снижении требований. Результаты ЕГЭ в 2009–2010 гг. могут быть расценены как существенное, хотя и неявное, поражение его идеи. Всего 2,1–2,76 и 3,0–3,5 % двоек по русскому языку и математике у выпускников 2009 г. и 2010 г., соответственно, – это свидетельство не улучшения ситуации в школьном образовании, а значительного снижения требований к экзаменующимся, особенно если сравнить эти цифры с динамикой доли тех, кто получил двойки по ЕГЭ (по традиционной пятибалльной шкале) по указанным предметам в 2006–2008 гг. (табл. 6).

Таблица 6. Доля выпускников школ, получивших по обязательным предметам ЕГЭ 2 балла по пятибалльной шкале в 2006–2010 годах,%

Источник: Официальный информационный портал единого государственного экзамена: http://www3.ege.edu.ru/cotent/view/867/273/. stat_ege_2010_itog. zip [20]

Вместе с тем нельзя огульно отрицать ЕГЭ. Это механизм аттестации выпускников школ, который технологически отвечает современной стадии развития в Российской Федерации высшего образования – переходу к массовой высшей школе, когда почти 80 % возрастной когорты поступает в вузы. Однако этот механизм необходимо совершенствовать для того, чтобы общество избавилось от недоверия к нему. При этом нельзя не учитывать, что школы должны получить новый критерий успешности их деятельности.

Идея перехода школы на 12-летнее обучение, которая была популярна в начале 2000-х гг., особенно когда Россия вошла в Болонский процесс, в настоящее время забыта. Она непопулярна в обществе, так как школа в целом все чаще рассматривается как неэффективное заведение, продлять пребывание в которой еще на один год нежелательно.

Между тем становление современной (инновационной) экономики требует выхода на рынок труда хорошо социализированного ответственного человека. Если учитывать данное обстоятельство, то становится совершенно понятно, что выход на рынок труда молодых людей в 15–17 лет, с точки зрения современной экономики, нецелесообразен.

А раз это нецелесообразно, то система начального профессионального образования фактически устраняется из системы профессионального образования, и на ее устранение все последние годы "работают" и сама система образования, и экономика, методично убирая из своего состава НПО, которое не пользуется престижем ни у работодателей, ни у семей.

Учебные заведения НПО в настоящее время практически превратились в социальные сейфы для подростков из малообеспеченных семей, с которыми неэффективно сработала система дошкольного образования (если они в нее попадали) и не смогла справиться школа.

Изменение функций дошкольных учреждений и переход на 12-летнее школьное образование должны изменить это положение. Профессиональное образование, как представляется, должно начинаться не ранее 18–19 лет, когда молодые люди смогут значительно более трезво оценивать свои стремления и возможности.

Можно согласиться с выводами авторов Стратегии 2020, что "обостряется противоречие между стратегией модернизации школы "сверху", с одной стороны, и растущим многообразием местных условий и потребностей, на которые должна отвечать школа. Реформы "сверху" не оставляют места для реальных инициатив "снизу", ограничивают возможности для принятия эффективных и ответственных решений в регионах, муниципалитетах, образовательных учреждениях. В результате усиливается отчуждение учителей и родителей от процессов модернизации образования, проводимые реформы зачастую носят имитационный характер. Граждане имеют крайне ограниченные возможности влиять на происходящее в школах – и как родители, и как избиратели. Это вступает в противоречие с возможностями и потребностями образованных родителей, которые составляют большинство".

В. Начальное профессиональное образование. В 2011 г. доля выпускников учебных заведений НПО и СПО в общей численности выпускников учреждений НПО, СПО и ВПО составила 42,2 %. Вместе с тем только около 25 % из окончивших учебные заведения НПО выходят на рынок труда сразу после окончания учебного заведения. В основном это выпускники, освоившие профессии, относящиеся к торговле и сфере услуг (продавцы, товароведы, официанты, повара и т. п.).

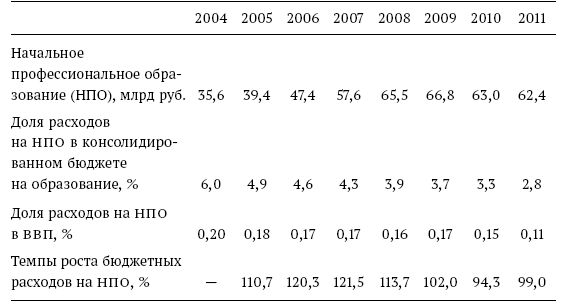

Почти % выпускников учреждений НПО после их окончания на рынок труда не выходят (в первую очередь это относится к юношам, которые сразу после окончания образовательного учреждения или спустя несколько месяцев уходят служить в армию) или выходят чисто номинально на 2–3 месяца. Показатели трудоустройства выпускников системы НПО – сами по себе низкие – отражают только получение этими выпускниками направления на работу, но не закрепление на рабочем месте. До 20 % выпускников системы НПО в течение нескольких следующих лет поступают в вузы, а примерно 6 % сразу же идут учиться другим профессиям. Как уже было отмечено, этот уровень профессионального образования, экономическая эффективность деятельности которого крайне низка (они выполняют в основном социальную функцию, "додерживая" сложный контингент до армии), медленно ликвидируется. Пока же в учреждениях НПО учат тому, чему могут учить (по профессиям, для которых есть кадры преподавателей и мастеров производственного обучения, а также – нередко сильно устаревшее – оборудование). Следует отметить, что бюджетные расходы на систему НПО постоянно снижаются (табл. 7).

Таблица 7. Бюджетные расходы на начальное профессиональное образование 2004–2011 годах

Источник: Рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.

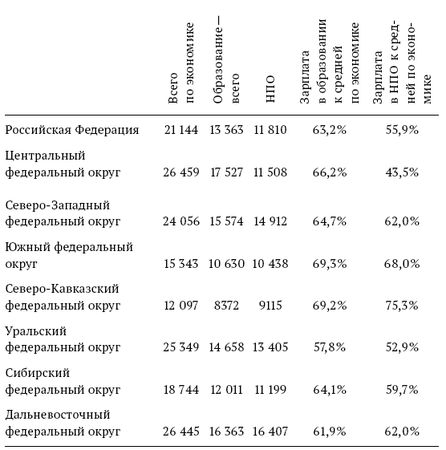

Заработная плата в системе НПО также является одной из самых низких в системе образования (табл. 8).

Таблица 8. Среднемесячная начисленная заработная плата работников начального профессионального образования в федеральных округах в 2010 году (руб.)

Источник: Рассчитано по данным Росстата.

В связи с этим представляется, что подготовка квалифицированных рабочих кадров в России в ближайшем будущем должна начать строиться на принципиально иной основе. Между тем попытки реанимировать начальное профессиональное образование постоянно делаются, поскольку на него завязана судьба значительного числа подростков, с которыми не хочет иметь дела школа.