Всего за 154.9 руб. Купить полную версию

Формально проблема решена, фактически идет закрепление школьного контингента по месту жительства. Дети окраин будут учиться с детьми окраин, а дети центра с детьми центра – по сути, начинается (или активно закрепляется) сегрегация школ и детей. Выравнивания на уровне школы возможностей детей по дальнейшему обучению не происходит. Образование все больше перестает играть роль активного "перемешивателя" детей из разных социальных слоев, создающего ресурсы социальной мобильности для учащихся из малообеспеченных семей.

Это проблема далеко не только России, но от этого она не становится менее острой. Образование перестает быть механизмом преодоления социальных барьеров, а становится одним из них. При этом вопрос о том, сколько человеческого капитала недополучает общество, даже не возникает, ведь формально дети получают бесплатное и общедоступное образование.

Таким образом, инструменты (механизмы) бюджетного финансирования не могут заменить политики в сфере образования, особенно когда речь идет о цели (ях) развития общего образования, его содержании и качестве.

Второй финансовый инструмент, который в настоящее время стал активно внедряться в систему образования (более широко – в бюджетную сферу), это новая система оплаты труда (НСОТ). В оплату труда учительского коллектива вводится стимулирующий механизм. Все учителя получают 70 % оклада за количество труда, а 30 % перераспределяется с учетом его качества.

В замкнутых небольших коллективах, каким является школа, это мгновенно приводит к расколу, конфликтным ситуациям и, что вполне вероятно, к снижению качества обучения. До экономического кризиса риски данного механизма во многом нивелировались ростом учительских зарплат. Однако и тогда пришлось закрывать величины заработной платы каждого учителя от его коллег, что немедленно привело к серьезным проблемам: подозрениям в нечестности или предвзятости руководства школ, а также резко снизило стимулирующие эффекты. При стабилизации бюджетного финансирования в системе общего образования учителя, которые потеряют в заработной плате, вряд ли будут лучше учить детей.

Стратегия 2020 бьет тревогу по поводу ситуации с учительскими кадрами, при этом сделанные выводы крайне серьезны: "Падает качество педагогического корпуса. Доля учителей пенсионного возраста за 2002–2010 гг. выросла с 11 до 18 %. Поскольку уровень пенсий крайне низок, педагоги стремятся работать в школе до "последнего дня". Механическое повышение уровня оплаты труда только дополнительно подстегнет эту тенденцию. В результате доля педагогов младше 30 лет составляет всего 13 %, значительная часть молодых учителей не закрепляются в системе образования. При этом даже эти молодые учителя рекрутируются через двойной негативный отбор (педагогические вузы привлекают в целом слабых абитуриентов, и лишь самые слабые из них идут работать в школу)".

Можно, конечно, указать на некоторое преувеличение: возраст выхода учителей на пенсию в России низкий, поэтому в увеличении доли учителей пенсионного возраста особой проблемы пока нет, но, тем не менее, есть проблема омоложения учительского корпуса и нарастания опасности "кадрового обрыва", когда численность учащихся начнет расти, а учителей – начнет резко сокращаться. В настоящее же время учительской молодежи просто некуда приходить, в школах практически отсутствуют вакансии, а через 7-10 лет школа может остаться без кадров: компенсировать "естественную убыль" будет крайне сложно. При этом механическое повышение заработной платы, как считают авторы Стратегии 2020, скорее законсервирует неблагоприятную ситуацию, нежели позволит ее решить.

Между тем сегодня курс взят именно на механическое повышение заработной платы, поскольку установлено, что она должна равняться средней по экономике соответствующего региона. Да, предполагается, что внутри системы общего образования будет происходить дифференциация по количеству и качеству педагогического труда, однако на деле это приведет лишь к закреплению всех тех негативных тенденций, которые уже сложились: рост заработной платы "зрелых" учителей, ее низкий уровень у молодых специалистов, неверие в них родителей, потеря стимулов – моральных и материальных – к работе в школе, еще большее ухудшение возрастной структуры кадров.

В период работы над новым законом "Об образовании в Российской Федерации" очень часто звучало предложение установить, что средней заработной плате по экономике соответствующего региона должна равняться не средняя заработная плата учителя, а его зарплата на ставку (18 час. в неделю). Аргументы были весьма простые. Сегодня учитель может получить среднюю заработную плату по экономике региона, только работая на 1,5 или 2 ставки, что мешает его профессиональному росту, а следовательно, негативно отражается на качестве образования.

Это предложение постоянно всплывает при обсуждении как указанного закона, так и других мер по реформированию школьного образования. Однако никто из предлагающих не задумывается о последствиях принятия данного решения. А вопросов оно порождает очень много. Остановимся лишь на самых очевидных.

Если средняя заработная плата на учительскую ставку составит среднюю по экономике региона, то будет ли это означать, что учителю будет запрещено работать на 1,5 или 2 ставки? При этом в учительских контрактах (которые придется ввести), видимо, должно оговариваться, что столько-то часов в неделю учитель должен повышать свой учительский уровень. После этого возникнет вопрос о проверке выполнения данного требования.

Если работа на 1,5 или 2 ставки будет запрещена, то школе потребуется резко увеличить численность учителей. Проблема омоложения школьного учительства станет решаться ускоренными темпами, но одновременно, портя благостную картину, встанет вопрос о числе учеников, приходящихся на одного учителя. В России этот показатель никак не дотянет до требуемых 13–15 учащихся на одного учителя (в настоящее время достигли 12,4:1, что значительно лучше предшествующих лет, когда он был ниже 10:1). Бюджетные расходы на общее образование должны будут резко возрасти или, чтобы этого не допустить, начнется повышение числа часов, приходящихся на одну ставку. В этом случае учительский корпус почувствует себя обманутым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что проблематика "эффективного контракта", о которой речь идет все последние годы, отнюдь не столь проста в реализации, как кажется.

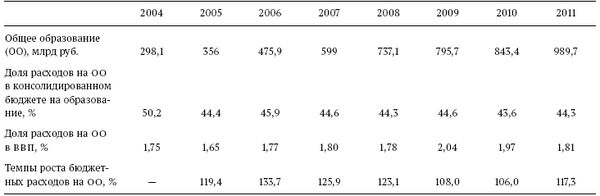

Объемы бюджетного финансирования в системе общего образования представлены в табл. 4.

Доля бюджетных расходов на общее образование в ВВП увеличивалась вплоть до 2009 г., а с 2010 г. стала снижаться. Между тем указанная доля значительно ниже, чем в странах ОЭСР (в среднем 2,4 % ВВП).

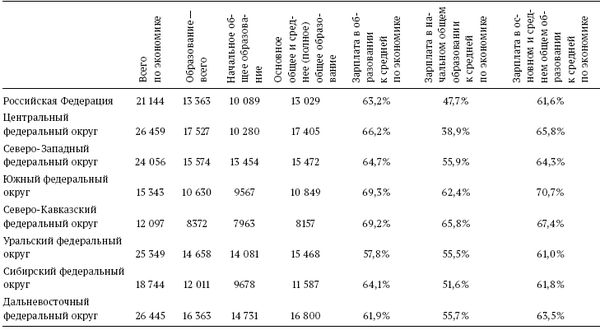

В 2010 г. заработная плата учителей в разрезе федеральных округов была такой, как указано в табл. 5.

В 2012 г. величина заработной платы по субъектам Российской Федерации представлена в Приложении.

Россия гордится тем, что, по в международных исследованиях PIRLS и TIMSS, она в последние годы улучшила свои результаты: по привитию навыков чтения и математики российские школьники в начальной школе обгоняют своих сверстников за рубежом. А вот к концу основной школы (15 лет) эти преимущества утрачиваются, что постоянно и фиксирует исследование PISA (рис. 3).

Таблица 4. Бюджетные расходы на общее образование в 2004–2011 годах

Источник: Рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.

Таблица 5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников общего образования в федеральных округах в 2010 году (руб.)

Источник: Рассчитано по данным Росстата.