Всего за 89.9 руб. Купить полную версию

При неврологических осложнениях или гестозе назначаются транквилизаторы: седуксен, реланиум, диазепам, тазепам, периодически диуретики. При судорожной готовности или гипертензионном синдроме используются противоэпилептические препараты, магния сульфат, диуретики.

У женщин с посттравматической эпилепсией при наступлении беременности продолжается прием противоэпилептических препаратов в виде монотерапии. При возобновлении припадков проводится интенсивная терапия реланиумом или его аналогами и к лечению добавляется еще один препарат. При отсутствии эффекта от лечения ставится вопрос о прерывании беременности.

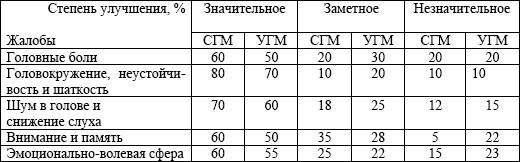

До и после комплексного лечения больных с последствиями черепно-мозговых травм проводилась оценка следующих данных: жалобы, неврологический статус, инструментальные методы исследования.

Положительный клинический эффект базисной терапии проявлялся через 24–48 ч и в дальнейшем возрастал, достигая максимума к концу курса лечения, т. е. до уменьшения или исчезновения неврологической симптоматики. В первую очередь, уменьшается количество жалоб на головную боль, тошноту, головокружение, неуверенность при ходьбе. Объективно больные становились менее раздражительными, тревожными, снижалась вегетативная лабильность, улучшалась координация. Постепенно существенно изменялась двигательная активность больных. Это улучшение совпадало с положительной динамикой электроэнцефалограммы и результатами психологического обследования больных. Оценка эффективности лечения проводилась по данным субъективных и клинических показателей и объективных методов исследования (табл.4).

Значительным улучшением считали несомненный регресс неврологической симптоматики, при этом "светлый" промежуток сохранялся в течение 1,5–2 месяцев после завершения комплексного лечения. Заметное улучшение – "светлый" промежуток после курса терапии сохранялся в течение 1 месяца. Незначительное улучшение – "светлый" промежуток сохранялся менее 2-х недель после курса лечения.

Как видно из табл.4, значительное или заметное улучшение после лечения чаще отмечалось у беременных, перенесших сотрясение головного мозга, чем у беременных, перенесших ушиб головного мозга.

Анализ полученных результатов у беременных, перенесших черепно-мозговую травму, проводился по данным транскраниальной допплерографии и электроэнцефалографии. Критериями оценки эффективности транскраниальной допплерографии были: индексы цереброваскулярной реактивности на гипер– и гипокапническую нагрузку, значения линейной скорости кровотока в средней мозговой артерии. Критерием улучшения является восстановление нормальных показателей линейной скорости кровотока по средней мозговой артерии и нормализация индексов цереброваскулярной реактивности.

Таблица 4

Динамика жалоб после курсового лечения больных с последствиями сотрясения головного мозга (СГМ) и ушиба головного мозга (УГМ)

По данным электроэнцефалографии были следующие критерии: наличие нормального спектра альфа-диапазона, увеличение индекса медленноволновой активности и гипоксический паттерн в ответ на гипервентиляцию. Критерием значительного улучшения являлась нормализация перечисленных показателей, заметного улучшения – уменьшение индекса медленноволновой активности, регресс патологического гипоксического паттерна, незначительного улучшения – регресс гипоксического паттерна, минимальный регресс значений патологической активности. Оценка эффективности лечения по данным инструментальных методов приведена в табл.5.

По данным клинико-психологического исследования (шкалы астении и других психологических тестов) улучшение психической деятельности проявлялось некоторым увеличением объема памяти, повышением умственной работоспособности и внимания.

Таблица 5

Эффективность лечения по данным инструментальных методов обследования после курсового лечения больных с последствиями сотрясения головного мозга (СГМ) или ушиба головного мозга (УГМ)

Степень выраженности церебрастенических симптомов у беременных женщин оценивали в начале и в конце психотерапии. Результаты, полученные по клинической шкале эффективности психотерапии, свидетельствовали о статистически достоверном снижении ее показателей у беременных с астеническими синдромами в процессе индивидуальной и групповой психотерапии. Так, в начале лечения 65 % беременных оценивали свою симптоматику как резко выраженную (4 балла) и 35 % – как значительно выраженную (3 балла). К моменту окончания психотерапии лишь 5 % беременных отметили значительную степень выраженности симптоматики, 65 % характеризовали ее как незначительную (2 балла), 30 % беременных указывали на полное отсутствие симптоматики (1 балл).

Одновременно с лечением неврологических осложнений черепно-мозговых травм проводилась терапия и профилактика осложнений беременности и нарушений в развитии внутриутробного плода по общепринятым правилам. Беременные с последствиями черепно-мозговых травм проходили курс индивидуальной психотерапии с психологической поддержкой во время беременности. У них же проводилась лечебная физкультура по специально разработанному комплексу с учетом срока беременности и особенностей ее течения. Диета была с ограничением соли и с проведением разгрузочных дней.

За женщинами, перенесшими черепно-мозговую травму, осуществлялось строгое наблюдение в родах. Необходимо следить за динамикой артериального давления и максимально обезболить роды с использованием нейролептоаналгезии, закиси азота, фторотана и др. При затянувшихся родах при нарастании явлений гестоза показано укорочение периода изгнания путем перинеотомии или наложение акушерских щипцов. Показанием к родоразрешению кесаревым сечением являются костно-пластические трепанации черепа, травмы, сочетанные с повреждением других органов, нарушение ликвородинамики, судорожная готовность, вегетососудистые пароксизмы.

Таким образом, наступление беременности у женщин, имеющих последствия черепно-мозговых травм, сопровождается неврологическими нарушениями, указывающими на наличие общемозговой или очаговой симптоматики, а также их сочетаний.

Имеется связь между тяжестью черепно-мозговой травмы, временем, прошедшим между травмой и наступлением беременности. Высока частота осложнений беременности и родов: имеется угроза прерывания, невынашивание, гестоз, несвоевременное излитие околоплодных вод. Частота осложнений после ушиба головного мозга в 1,5–2 раза выше, чем после сотрясения головного мозга. Кесарево сечение, в основном, из-за последствий черепно-мозговой травмы после ушиба головного мозга производилось у каждой 2-й женщины, после сотрясения головного мозга – в 3 раза реже.

Чем меньше времени проходит после черепно-мозговой травмы, тем больше вероятность осложненного течения беременности. Особенно высока частота осложнений в первые 3 года после травмы. С первых дней беременности появлению ее осложнений способствует усиление вегетососудистых нарушений, к которым во 2-ю половину беременности присоединяется повышение ликворогипертензивных процессов, способствующих развитию гестоза.

Наличие объективных и субъективных неврологических признаков последствий черепно-мозговых травм нередко может затруднить выявление осложнений беременности (рвота, гестоз) и вместе с тем утяжелить их течение и лечение. Несмотря на наличие последствий черепно-мозговых травм и осложнений беременности разработанная тактика ведения беременности и родов дала возможность довести беременных до родов и получить живых детей в хорошем состоянии.

Следовательно, женщины, перенесшие черепно-мозговые травмы, представляют группу риска по развитию осложненного течения и родов, неблагоприятных исходов для матери и плода и требуют своевременного профилактического и противорецидивного лечения последствий черепно-мозговых травм, направленного на улучшение ликвородинамики, нормализацию корковой нейродинамики с использованием комплекса лечебно-профилактических мероприятий: медикаментозного лечения, психотерапии, лечебной физкультуры и других методов лечения.

Характер и особенности васкулярно-церебральных нарушений при гипертонической болезни у беременных

Васкулярно-церебральная патология является одной из актуальных проблем в неврологической и акушерской практике. Это определяется как частотой сосудистых заболеваний, так и тяжестью их последствий.

При оценке сосудистых поражений головного мозга при гипертонической болезни использовалась классификация сосудистых поражений головного мозга при гипертонической болезни придерживались принципов классификации сосудистых поражений головного мозга, разработанная в 1971 г. Е.В.Шмидтом и Г.А.Максудовым, Е.М.Бурцевым (1991, 1995), а также международная классификация болезней причин смерти Х пересмотра (1992).

Под нашим наблюдением находилось 125 беременных в возрасте от 18 до 42 лет, страдающих гипертонической болезнью I и II степени.

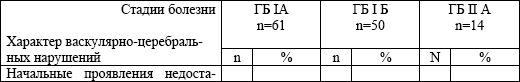

Характер и частота цереброваскулярных патологий при гипертонической болезни у беременных представлены в табл.6.

Таблица 6

Характер и частота васкулярно-церебральной патологии (%) при гипертонической болезни разной степени у беременных