Всего за 89.9 руб. Купить полную версию

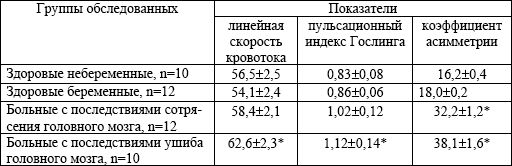

* – достоверность различий между группами с последствиями сотрясения головного мозга и ушиба головного мозга р<0,05.

В 1-й группе увеличение периферического сопротивления отмечалось в 38,0 %, во 2-й – в 55,6 % случаев. Кроме того, отмечалась неустойчивость механизма ауторегуляции интракраниальных сосудов на гиперкапническую нагрузку по вазоконстрикторному типу.

В результате комплексного клинико-лабораторного обследования было установлено, что последствия черепно-мозговой травмы наблюдались у 53 из 71 беременной (74,7 %) после сотрясения головного мозга, у 13 беременных последствий черепно-мозговой травмы не было. После ушиба головного мозга у всех больных наблюдались последствия черепно-мозговой травмы. После сотрясения головного мозга в 84,2 % случаев верифицировалась посттравматическая энцефалопатия, в 5,6 % случаев – посттравматический арахноидит, у 10,2 % больных – диэнцефальный синдром. После ушиба головного мозга посттравматическая энцефалопатия наблюдалась в 52,7 %, посттравматический арахноидит – в 33,3 % и посттравматическая эпилепсия – в 14 % случаев.

Установлена зависимость характера последствий черепно-мозговой травмы от ее давности. При давности более 6 лет после ушиба головного мозга частота посттравматической энцефалопатии снизилась до 31,8 %, частота посттравматического арахноидита возросла до 54,5 %, диэнцефальный синдром установлен у 13,7 % больных. Посттравматическая энцефалопатия проявлялась астеническим и вегетосудистым синдромами.

Посттравматический арахноидит часто сопровождался нарушением ликвородинамики. Эти больные жаловались на головную боль пульсирующего характера, чаще по утрам. Неврологические симптомы были рассеянными, сравнительно легкими (анизорефлексия, пятнистая гипестезия и т. д.). При эхоэнцефалоскопии выявлялось увеличение ширины III желудочка. На электроэнцефалограмме наблюдали дезорганизацию и десинхронизацию биоэлектрической активности.

Диэнцефальный синдром после перенесенной черепно-мозговой травмы проявлялся нейроэндокринными и вегетососудистыми признаками.

У больных с посттравматической эпилепсией припадки возникали в разное время после травмы, интервал чаще всего составлял 1–3 года. На электроэнцефалограмме у них выявлялись эпилептиформная активность, иногда наблюдались локальные изменения. Больные были раздражительны, вспыльчивы, быстро утомлялись; при этом ослаблялись внимание и память, изменяются личностные характеристики.

Специальное изучение последствий черепно-мозговых травм в зависимости от возраста в момент травмы показало, что они чаще развивались у тех, кому на момент травмы было 11–15 лет. Нередко это были спортсменки, иногда перенесшие несколько травм. У них чаще верифицировался арахноидит, энцефалопатия с ликвородинамическими нарушениями, ангиопатии, вестибулопатии. У них же чаще наблюдался гипоталамический синдром и в дальнейшем возникали заболевания щитовидной железы.

Особенности течения беременности и родов у женщин, перенесших черепно-мозговые травмы

Исход беременности известен у 31 из 53 беременных после сотрясения головного мозга и у 22 из 36 – после ушиба головного мозга. Из 31 беременной после сотрясения головного мозга первобеременных было 21, повторнородящих – 10. После ушиба головного мозга эти цифры составляли соответственно 15 и 7. Из 10 повторнородящих после сотрясения головного мозга у 5 женщин роды были до черепно-мозговой травмы, у 5 – после черепно-мозговой травмы. У 5 женщин из 4-х черепно-мозговая травма произошла за 8-15 лет до беременности. Спонтанные роды у 3-х женщин произошли в срок, у одной – в 34 недели. Все дети живы. У одной женщины сотрясение головного мозга произошло за год до беременности. В 32 недели произошла преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты и антенатальная гибель. Из 7 повторнородящих после ушиба головного мозга у 2-х роды были до травмы. У 5 женщин срочные роды наступили через 2-16 лет после травмы. Из 5 женщин 3 родили спонтанно, а 2 родоразрешены кесаревым сечением. Показанием к кесареву сечению у одной была преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты в 40 недель через 2 года после ушиба головного мозга, у второй операция произведена в связи с сочетанной черепно-мозговой травмой, случившейся за 16 лет до операции. Все дети доношены и живы.

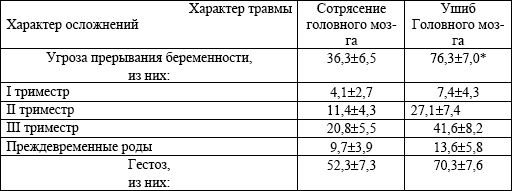

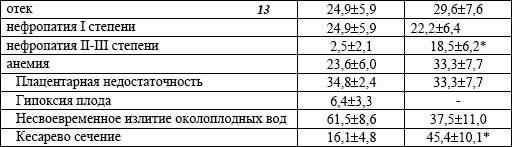

Характер и частота осложнений настоящей беременности и родов приведены в табл.3.

Таблица 3

Характер и частота (в %) осложнений беременности и родов после перенесенной черепно-мозговой травмы у беременных

* – достоверность различий между группами p<0,05.

Как видно из табл.3, частота осложнений после черепно-мозговой травмы была высока. После ушиба головного мозга осложнений было больше, чем после сотрясения головного мозга. У каждой 3-й женщины после сотрясения головного мозга и у 3-х из 4-х женщин после ушиба головного мозга имела место угроза прерывания беременности, которая чаще возникала во II, и особенно, в III триместре. У 3-х из 4-х беременных после ушиба головного мозга и у каждой 2-й после сотрясения головного мозга имел место гестоз. При этом более чем у половины женщин наблюдалась нефропатия. Нефропатия II–III степени после ушиба головного мозга имела место в 2,5 раза чаще, чем после сотрясения головного мозга. Анемия наблюдалась у каждой 3-й больной после ушиба головного мозга и у каждой 4-й – после сотрясения головного мозга. Высокий процент угрозы во II–III триместрах совпадает с началом гестоза у этих больных.

Изучение частоты гестоза у женщин, перенесших черепно-мозговую травму, показало, что чем раньше после травмы наступает беременность, тем больше вероятность гестоза. При давности от 1 до 3-х лет гестоз развивается у 2/3 беременных, при давности от 3-х до 6 лет – у 1/2, и при давности 6 лет и более – у 1/3 больных. Несвоевременное излитие околоплодных вод наблюдалось у 2/3 женщин с сотрясением головного мозга и у 1/3 с ушибом головного мозга (табл.3).

Преждевременные роды после сотрясения головного мозга имели место в 30–34 недели в 9,7±5,3 % случаев, после ушиба головного мозга – в 34–36 недель в 13,6±5,8 % случаев. Все дети родились живыми. Средняя масса тела доношенных детей составила: после сотрясения головного мозга 3400 г, после ушиба головного мозга – 3230 г, недоношенных, соответственно, 2350 г и 2105 г. Дети, как правило, рождались, с оценкой в 8–9 баллов по шкале Апгар.

Важным является вопрос о способах родоразрешения и показаниях к кесареву сечению. У 31 женщины после сотрясения головного мозга операция кесарева сечения произведена у 16,1±4,8 %, после ушиба головного мозга – у 45,4±10,1 % женщин. В 1-й группе лишь в одном случае имелись неврологические показания: посттравматическая энцефалопатия с ортостатическими пароксизмами и синкопальными состояниями на фоне нефропатии I степени. В остальных случаях показания были акушерские: тазовое предлежание крупного плода, рубец на матке, отсутствие эффекта от родовозбуждения при преждевременном излитии околоплодных вод и т. д.

Таким образом, черепно-мозговая травма является показанием к родоразрешению путем операции кесарева сечения после сотрясения головного мозга только при нарастании неврологической симптоматики, особенно при наличии гестоза. После ушиба головного мозга показанием к операции кесарева сечения являются открытые травмы черепа с последующей трепанацией или посттравматический арахноидит с гидроцефально-гипертензионным синдромом из-за опасности повышения внутричерепного давления в период потуг. Показанием к кесареву сечению является также сочетание ушиба головного мозга с повреждением других органов (мочевыделительных, желудочно-кишечного тракта и др.) или переломы костей с последующей их деформацией. По нашим данным, соотношение неврологических показаний к акушерским после сотрясения головного мозга составляет 1:4, после ушиба головного мозга – 7:1.

Лечение больных с последствиями перенесенной черепно-мозговой травмы

Лечение больных с последствиями перенесенной черепно-мозговой травмы должно быть комплексным с дифференцированным индивидуальным подходом с учетом клинической формы травмы.

Патологические процессы, вызванные механической травмой непосредственно после ее нанесения, подвергаются сложному патогенетическому развитию, обусловливая травматическую болезнь головного мозга, что в дальнейшем и определяет тактику их диагностики, лечения и профилактики.

Интенсивная терапия проводится по общим правилам с использованием реополиглюкина, гемодеза, солевых растворов, трентала и его аналогов, эуфиллина, реланиума, димедрола и др. Учитывая, что у беременных с черепно-мозговой травмой обычно наблюдаются экстрагенитальные заболевания (гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония, анемия, ожирение), а также высокий процент гестозов, они нуждаются в интенсивном лечении на фоне базисной терапии основного заболевания. Базисная терапия включает в себя прием витаминов группы В, особенно В1, В6, В12, фолиевую кислоту, витамины Е, С и др., а также 20–30 дневные курсы лечения дибазолом, папаверином, но-шпой, эуфиллином, "Магне-В6", тренталом, циннаризином с повторением при ухудшении состояния. Широко применяются успокаивающие средства: настойки валерианы, пиона, пустырника и др.