На первом (вводном) уроке, проводимом по сюжетно-игровому принципу, изделие выполняют в ходе пооперационного диктанта (с показом действия учителем и без показа, с открытыми глазами и закрытыми), самостоятельной работы над отдельными действиями по чертежу на доске или в индивидуальных карточках, в виде эстафеты, когда группа детей выполняет одно изделие сообща, передавая его по цепочке, и т. д.

В конце вводного урока проводится закрепление новых действий с квадратом бумаги и название этих операций.

На втором уроке каждый ребенок делает свою динамическую (т. е. пооперационную) инструкционную карту на изделие.

Как это происходит?

Сначала изделие, собранное на предыдущем уроке, разбирается или разворачивается, изучаются все сгибы. Это происходит в виде игры в сыщика, от внимания которого ничего не должно ускользнуть. Результаты изучения разобранного изделия комментируются детьми и учителем. Затем учитель вывешивает на доске большую инструкционную карту на изделие и задает по ней вопросы: "Сколько всего действий необходимо сделать?", "Какая базовая форма лежит в основе изделия?", "Какие конкретно складки выполнены на каждой (или некоторых) фигурке карты?", "Какое действие лишнее или неправильно выполнено?", "Не нарушена ли очередность действий? Если да, то внесите поправки" и т. д.

Затем можно предложить детям достать из конвертов приготовленные квадратики с уже выполненными действиями, разложить их на парте, пронумеровать очередность действий карандашом, запомнить очередность действий, убрать снова в конверты. После этого дети самостоятельно выполняют свою инструкционную карту на изделие. В это время подсказку – большую инструкционную карту – убирают.

Такая работа, проводимая систематически, с постепенным увеличением сложности фигурок, позволяет развивать у детей умение находить сходства и различия, выделять существенные признаки, устанавливать причинно-следственные связи. С помощью компьютера учитель может скомпоновать систему упражнений (заданий) по оригами с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Большую помощь при составлении таких заданий окажут материалы, которые публикуются в журналах "Оригами. Складывание из бумаги" в разделах "Контрольная по оригами" и "Оригами для педагогов".

Третий урок цикла – урок творческий. Группы детей активно разрабатывают идею, распределяют роли, приступают к заготовке и изготовлению элементов совместной работы в технике оригами и аппликации, консультируются с учителем. Иногда для завершения сложной, многофигурной композиции требуется не один урок, но результаты, как правило, себя оправдывают, принося положительные эмоции учащимся и наставнику. Такие работы всегда выделяются на творческих выставках.

На этом этапе работа с динамическими инструкционными картами не заканчивается. Они хранятся в классе. Инструкционные карты становятся многофункциональным дидактическим пособием. До конца года их используют для определения успешности коррекционно-развивающего обучения, определения уровня знаний и навыков складывания бумаги, повторения и закрепления материала. Для этого с обратной стороны карты учитель записывает два-три задания разной сложности, например:

– назови базовую форму оригами (три варианта);

– зарисуй на белом квадратике схему складывания данной фигурки;

– выбери подпись, которая описывает действие на фигурке;

– обведи кружком правильную подпись (три варианта);

– назови действия, произведенные с квадратиками по номерам (...);

– выполни самостоятельные действия с квадратом, изображенные под номером (...).

Труд для детей с нарушениями ОДА и ДЦП является не только терапией, но и средством, успокаивающим перевозбужденную нервную систему. Для них показано переключение на другие виды деятельности, поскольку утомляемость детей зачастую вызвана не самой деятельностью, а ее однообразием.

Каждый урок делят на несколько частей, каждая из которых направлена на развитие той или иной функции, анализатора, но вместе с тем предупреждает утомляемость и пресыщаемость у школьников. Например, после игры в сыщика с разглядыванием сгибов бумаги идет устный диктант "Чуткие уши" без показа, в котором дети становятся локаторами, как бы надев большие наушники, будут выполнять действие, которое услышали. Затем в ходе урока дети станут фотографами и будут фиксировать взглядом каждое действие на большой инструкционной карте или каждый чертеж на доске и т. д.

Существенную трудность во время занятий оригами с детьми, имеющими нарушения ОДА и ДЦП, представляют специфические дефекты: косоглазие, расстройство зрительно-моторной координации. Ориентировочно-поисковые действия глаз, переключение взора у таких детей замедлены, поэтому они нередко игнорируют одно из двух полей зрения, забывают о нем, как о больной руке. Поэтому постоянно на занятиях оригами приходится добиваться фиксации взора детей с помощью контроля за осанкой, положением головы, туловища и конечностей, проводить игры с тренировкой плавного прослеживания взгляда в различных направлениях (цепочка из предметов, геометрических фигур, моделей оригами): "С какой стороны доски вышел этот герой?" (Слева, справа), "Куда улетел на шарике?" (Вверх), "Куда погрузился в батискафе?" (Вниз) и т. д. Постоянно приходится возвращаться к понятиям центра, оси симметрии и др.

В начале занятия оригами у детей закрепляется понятие о центре, середине листа, или предлагают назвать стороны листа бумаги, положив на лист обе руки, отрабатываются понятия "над", "под", "на себя", "от себя", "за", "сзади" и др. Эти понятия определяют пространственные соотношения предметов.

Занятия оригами способствуют лучшему усвоению основ геометрии: с помощью игры в превращения и приключения квадрата дети знакомятся с геометрическими фигурами, углами, диагоналями, вертикальной и горизонтальной линиями и т. д. Идет активное развитие мышечно-суставного чувства, что важно при обучении навыкам самообслуживания. Для ознакомления ребенка со свойствами предметов (формой, величиной) используется не только зрительное восприятие, но и осязание (ощупывание и показ рукой, обведение пальцем контура, поглаживание). В процессе занятий дети сравнивают оригами с предметами в природе (цветком, деревом, бабочкой, животным, рыбой и др.), что развивает ассоциативное мышление.

Оригами прекрасно корректирует недостатки памяти и внимания у детей, тренирует умение сравнивать и находить отличия между двумя и более объектами, восстанавливать по памяти ранее увиденное (операцию, схему, ситуацию, чертеж), а также создавать необычные зрительные образы (крыло, раскрытый рот, парус, лодочка, лепесток цветка, сердечко, клюв и т. д.).

Дети пытаются применять свои знания и навыки самостоятельно – дома или в группе продленного дня, просят родителей купить книги по оригами, чтобы самостоятельно продолжать занятия.

С огромным интересом младшие школьники участвуют в праздниках или соревнованиях под девизом: "Всегда с нами оригами!", готовятся к выступлению своей команды, придумывают приветствие, название, форму. Такой праздник планируется заранее.

Классификация базовых форм

В основе складывания фигурок из бумаги лежат несложные конструкции – базовые формы.

Ниже приводится их классификация, стрелками показана взаимосвязь их между собой. Знание базовых форм помогает педагогу упорядочить складывание фигурок в стройную систему занятий по принципу от простого к сложному.

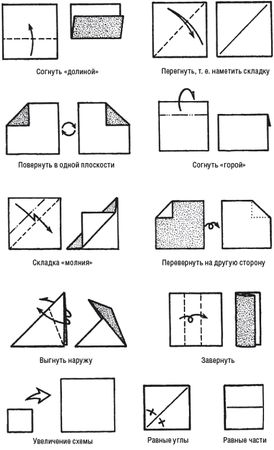

Условные знаки, принятые в оригами