Рис. 5. Система респираторного мониторинга SomnoCheck Micro (Weinmann, Германия).

SomnoCheck Micro регистрирует дыхательный поток и храп с помощью носовой канюли, сатурацию и пульс. Дополнительно проводится компьютерный анализ формы пульсовой волны. В клиническом плане данная система обладает следующими диагностическими возможностями:

• диагностика синдрома обструктивного апноэ сна, синдрома центрального апноэ сна (дыхания Чейна-Стокса) и хронической ночной гипоксемии;

• выявление автономных микропробуждений, связанных с нарушениями дыхания;

• выявление микропробуждений, не связанных с нарушениями дыхания (подозрение на другие расстройства сна, например, синдром периодических движений конечностей во сне);

• общая оценка качества сна.

Большой интерес представляет разработка специальной кардиологической версии SomnoCheck Micro Cardio. Система выполняет сложный анализ с использованием алгоритма нейронных сетей ряда параметров пульсовой волны, отражающих состояние сердца и сосудов:

• формы пульсовой волны, включая индекс резистивности;

• вариабельности амплитуды пульсовой волны;

• регулярности пульса и связанных с дыханием колебаний пульса;

• частоты, периодичности, степени и формы десатураций;

• хронотропной реакции на десатурации.

Это позволяет с чувствительностью 80 % и специфичностью 77 % определять дополнительный сердечно-сосудистый риск у пациентов с артериальной гипертонией [5] в соответствии с классификацией Европейского общества по гипертонии и Европейского общества по кардиологии [6], а также Национальными рекомендациями по диагностике и лечению артериальной гипертонии [7]. Возможность использования SomnoCheck Micro Cardio для диагностики СОАС и оценки дополнительного сердечно-сосудистого риска особенно важна в свете того, что СОАС является наиболее частой причиной вторичной артериальной гипертонии [8]. Следует подчеркнуть, что весь приведенный выше объем диагностической информации удается получить с использованием диагностического метода, который по трудоемкости для медицинского персонала не сильно отличается от регистрации обычной ЭКГ. Постановка системы занимает не более 10 минут, расшифровка и анализ данных – около 20 минут. К четвертому типу систем также относится мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия (МКП) – метод длительного неинвазивного мониторинга насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (сатурации – SpO2) и пульса. Для мониторинга применяются компьютерные пульсоксиметры, обеспечивающие регистрацию сигнала с дискретностью от одной до нескольких секунд. Таким образом, за 8 часов сна компьютерный пульсоксиметр может выполнить до 28800 измерений сатурации и сохранить полученные данные в памяти прибора (рис. 6).

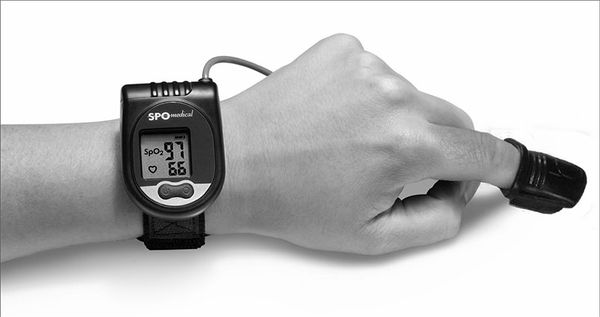

Рис. 6. Компьютерный пульсоксиметр PulseOx 7500 (SPO Medical, Израиль).

В отделении восстановительного сна Клинического санатория "Барвиха" используются специализированные пульсоксиметры для мониторирования сатурации во сне PulseOx 7500 (SPO Medical, Израиль), в которых применяется отражающая технология регистрации сигнала, минимизирующая двигательные артефакты во сне. Данная технология также устраняет артефакты, обусловленные изменениями ногтевой пластинки. Использование мягкого пульсоксиметрического датчика обеспечивает комфорт исследования, а функция автостарт/автостоп упрощает его проведение. Для анализа полученных данных используется компьютерная программа, которая автоматически генерирует отчет, включающий параметры насыщения крови кислородом и пульса. Рассчитывается индекс количества значимых десатураций в час, фактически отражающий индекс апноэ/гипопноэ. Возможен также визуальный анализ кривых сатурации и пульса за любой выбранный интервал (от 10 секунд на экран) и за весь период наблюдения (рис 7):

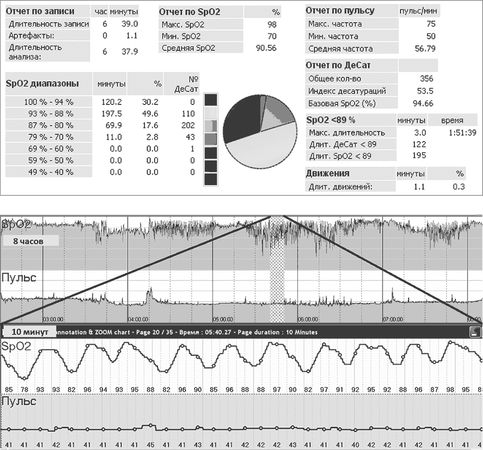

Рис. 7. Пациент З., 49 лет. Тяжелая форма синдрома обструктивного апноэ сна, индекс десатураций 53,5 в час.

В верхней части рисунка: статистические данные по исследованию. В средней: 8-ми часовая развертка кривых сатурации и пульса. В нижней: 10-ти минутная развертка кривых сатурации и пульса. На графике SpO2 отмечается классическая картина циклических резких десатураций, обусловленных апноэ/гипопноэ (колебания SpO2 составляют 10 % и более). Индекс десатураций – 53,5 в час, что указывает на тяжелую форму апноэ сна. При этом средние показатели SpO2 лишь незначительно снижены (90,6 %), что указывает на "чистое" апноэ сна без сопутствующей хронической ночной гипоксемии другого генеза. Вне эпизодов десатураций насыщение крови кислородом находится в пределах нормы. На графике пульса – выраженная брадикардия (пациент принимал бета-блокаторы).

Подсчет количества десатураций в час (индекс десатураций) позволяет судить о частоте эпизодов апноэ/гипопноэ в час – индексе апноэ/гипопноэ (ИАГ). Так как ИАГ является основным критерием тяжести апноэ сна, фактически, МКП позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать степень тяжести нарушений дыхания во сне. Для уточнения обструктивного или центрального генеза апноэ необходимо проведение уточняющих методов диагностики.

Методика проведения МКП достаточно простая и нетрудоемкая. Программирование и установка пульсоксиметра занимают около 5 минут, расшифровка с автоматическим формированием заключения – около 10 минут. Пульсоксиметр может выдаваться пациенту днем, далее перед сном пациент самостоятельно устанавливает его на палец – прибор автоматически включается, утром снимает – прибор выключается. Далее пульсоксиметр возвращается персоналу для расшифровки в рабочее время. Исследования могут проводиться как в стационаре, так и на дому.

До настоящего времени в научных кругах идет активная дискуссия о целесообразности применения МКП для скрининговой диагностики СОАС. Высказываются мнения от полного неприятия данного метода до возможности его использования не только в качестве скринингового метода, но и для установления точного клинического диагноза СОАС. Противниками применения МКП, как правило, являются представители классической сомнологии, работающие в сомнологических центрах. Сторонниками, главным образом, являются врачи разных специальностей, работающие в учреждениях практического здравоохранения.

МКП, как скрининговый метод, естественно, имеет и плюсы и минусы. Основной претензией противников МКП является низкая, по их мнению, чувствительность метода. То есть, часть пациентов с имеющимся СОАС остается недиагностированной и нелеченной. Чувствительность и специфичность МКП в выявлении СОАС исследовалась в большом количестве работ и колебалась в широком диапазоне. По данным различных авторов значения чувствительности составляют от 31 до 98 %, специфичности – от 41 до 100 % [9–17].

Следует отметить, что в ряде исследований, которые выявляли недостаточную чувствительность МКП, как правило, использовалась низкая частота отцифровки сигнала (например, каждые 12 секунд). То есть, пульсоксиметр в течение 12 секунд измерял сатурацию, далее усреднял данные и записывал в память усредненное значение за весь период измерения. Так как при эпизодах апноэ/гипопноэ отмечаются достаточно быстрые изменения сатурации, то при данной частоте регистрации сигнала недооценивается много случаев клинически значимого СОАС [18,19]. Данный вывод подтверждают результаты исследования, в котором у пациента одновременно проводилась полисомнография и ночная пульсоксиметрия тремя идентичными пульсоксиметрами с частотой регистрации сигнала 3, 6 и 12 секунд. Была показана достоверная разница в индексах десатураций (p<0,01), зарегистрированных всеми тремя пульсоксиметрами. Минимальное значение индекса десатураций было при регистрации сигнала раз в 12 секунд. Это, в свою очередь, приводило к различной клинической интерпретации результатов пульсоксиметрии врачом [20]. Таким образом, при проведении МКП с целью детекции апноэ целесообразно устанавливать минимальный интервал измерений (не более 4 секунд, в идеале 1 секунда) [21]. Важно также наличие в пульсоксиметрах алгоритмов, которые эффективно устраняют двигательные артефакты на кривой сатурации.

Интересно отметить, что в клинически различных группах пациентов показатели чувствительности и специфичности МКП существенно различаются. Так Cooper B. G. и соавт. показали, что чувствительность и специфичность МКП зависит от ИАГ. У пациентов с ИАГ > 25 в час чувствительность МКП была 100 %, специфичность – 95 %, у пациентов с ИАГ > 15 в час значения снизились до 75 % и 86 %, при ИАГ > 5 в час – до 60 % и 80 % соответственно. Авторы сделали вывод, что МКП является эффективным методом скринирования пациентов со средне-тяжелыми формами СОАС, но недостаточно точна при диагностике легких форм заболевания [22].