Всего за 379 руб. Купить полную версию

полное уравнение:

4FeCO3 + O2 + 6Н2O → 4Fe(OH)3 + 4СO2 + Энергия.

Бесцветные серобактерии Thiobacillus : ![]()

полное уравнение:

2S + 3O2 + 2Н2O → 2H2SO4 + Энергия.

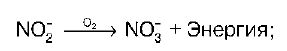

Нитрифицирующие бактерии рода Nitrobacter окисляют нитриты до нитратов с высвобождением энергии:

полное уравнение:

2HNO2 + O2 → 2HNO3 + Энергия.

Другая бактерия Nitrosomonas окисляет аммиак до нитритов: полное уравнение:

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2Н2O + Энергия.

Все представленные выше бактерии являются аэробными, так как акцептор электронов и водорода – кислород. 78 % азота содержится в атмосфере в недоступной форме, он становится доступным для живых организмов лишь в связанной форме (азотофиксация). Так как молекула данного элемента состоит из двух атомов, то для азот-фиксации требуется энергия для ее расщепления. У азотофиксаторов для этой цели служит специальный фермент – нитрогеназа, использующий энергию АТФ. Нитрогеназа содержит железо, молибден, сульфидные простетические группы, поэтому данные элементы необходимы биологическим системам для осуществления фиксации азота. Разделение атомов азота неферментативным путем возможно при огромной затрате энергии (например, в результате грозовых разрядов в почву с осадками поступает 7 кг азота на 1 га).

28. Биологическая продуктивность экосистем

Биологическая продуктивность экологической системы – скорость усвоения продуцентами солнечной энергии и образования органического вещества в процессе хемосинтеза и фотосинтеза.

Выделяют разные уровни продуцирования, на которых создается первичная и вторичная продукция.

Первичная продукция – масса органического вещества, созданная продуцентами в единицу времени на единицу площади.

Вторичная продукция – прирост за единицу времени массы консументов.

Первичная продукция подразделяется на валовую (в иностранной литературе брутто-продукция) и чистую (нетто-продукцию) продукцию.

"Валовая первичная продукция – это общая масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени при данной скорости фотосинтеза, включая и траты на дыхание.

Растения расходуют на дыхание 40–70 % валовой продукции. Та часть валовой продукции, которая не израсходована на процесс дыхания и не съедена гетеротрофами, называется чистой первичной продукцией и представляет собой величину прироста растений, и именно эта продукция потребляется консументами и редуцентами.

Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как консументы и редуценты, т. е. все гетеротрофные организмы,

увеличивают свою массу за счет первичной продукции, т. е. используют ранее созданную продукцию" (В. И. Коровкин, Л. В. Передельский, 2003 г.).

Вторичную продукцию рассчитывают для каждого трофического уровня отдельно, так как она образуется за счет энергии, которая поступает с предыдущего уровня.

Все живые компоненты экологической системы (продуценты, консументы, деструкторы) составляют общую биомассу сообщества в целом, или отдельно его частей, или различных групп организмов.

Биомассу можно выражать в энергетических единицах (в калориях, джоулях и др.), а также через сухой и сырой вес, что дает возможность выявления связи между величиной поступающей энергии и, например, средней биомассой.

Но на образование биомассы тратится не вся энергия, так как часть ее рассеивается. А вот энергия, которая используется для создания первичной продукции, может расходоваться в различных экологических системах по-разному. Если скорость изъятия энергии консументами меньше скорости прироста фитомассы, то это приводит к постепенному приросту биомассы продуцентов и, следовательно, к избытку мертвого органического вещества. Последнее является основной причиной зарастания мелких водоемов, чрезмерного образования торфа в болотах и т. п.

В климаксных сообществах (стабильных) в трофических цепях в основном тратится вся продукция, и биомасса остается постоянной.

29. строение земли

Земля имеет следующее внутреннее строение:

1) литосферу;

2) верхнюю мантию;

3) нижнюю мантию;

4) внешнее (жидкое) ядро;

5) внутреннее (твердое) ядро, состоящее из земной коры, астеносферы и 3–4 переходных слоев.

Астеносфера располагается ближе всего к поверхности под океанами (от 10–20 км до 80-200 км) и глубже (от 80 до 400 км) под континентами, причем залегание астеносферы глубже под более древними геологическими структурами. По современным представлениям астеносфера играет роль своеобразной смазки, по которой могут перемещаться вышележащие слои мантии и коры.

Над астеносферой находится литосфера, состоящая из земной коры и части верхней мантии.

Выше литосферы – гидросфера (прерывистая водная оболочка), состоящая из океанов, морей, озер, рек, болот, подземных вод, ледников и снежного покрова и расположенная на поверхности Земли. Еще выше – атмосфера (газовая оболочка Земли), в ее нижней части и в гидросфере располагается биосфера. Между атмосферой и гидросферой все время осуществляется сбалансированный обмен теплом.

Состав атмосферы. Воздух вблизи земной поверхности состоит (без водяного пара) из 78 % по объему (76 % по массе) азота, 21 % по объему (23 % по массе) кислорода, и 1 % почти полностью представлен аргоном. Остальные составляющие сухого воздуха (гелий, неон, метан, водород, оксид азота, озон и др.) содержатся в ничтожных количествах.

В зависимости от изменения температуры в атмосфере выделяют несколько слоев. Тропосфера– нижний слой атмосферы (до 10 км высотой с постоянным падением температуры примерно на 0,6 °C на 100 м высоты). На верхней границе тропосферы выделяется слой постоянных температур – тропопаузу (1–2 км). Выше, до высот 50–55 км, располагается стратосфера, в которой наблюдается рост температур до верхней ее границы – стратопаузы, где температура почти такая же, как у поверхности Земли, что связано с поглощением солнечного излучения озоном.

На высоте 17–26 км – озоновый слой, задерживающий ультрафиолетовое излучение. Над стратопаузой до высоты в 80 км находится мезосфера, в которой температура снова понижается до– 100 °C, и заканчивается мезопаузой с давлением воздуха в 100 раз меньшим, чем у поверхности Земли. Выше мезопаузы располагается термосфера, в которой температура снова резко повышается до +1200–1500 °C на высотах в 250 км, а верхняя граница термосферы находится на уровне 800-1000 км, выше которого выделяется экзосфера или сфера ускользания газов.

Климат Земли определяется атмосферной циркуляцией, теплооборотом и влагооборотом, а также и астрономическими факторами.

30. Антропогенные воздействия на литосферу

Основными видами воздействия человека на почву являются водная и ветровая эрозии, вторичное засоление и заболачивание, загрязнение, опустынивание, отчуждение земель для промышленного строительства.

Разрушение верхних плодородных слоев почвы ветром (ветровая) или водой (водная) – эрозия почв. Выделяют также пастбищную, военную, промышленную, ирригационную и другие виды эрозии.

В процессе хозяйственной деятельности при неумеренном поливе орошаемых земель в засушливых районах развивается вторичное засоление почв.

Основные загрязнители почвы:

1) минеральные удобрения;

2) пестициды;

3) отходы производства;

4) газопылевые выбросы в атмосферу;

5) нефть и нефтепродукты.

Антропогенные воздействия на почву приводят к деградации земель (нарушению их саморегуляции и плодородия).

Одним из проявлений деградации является опустынивание (процесс необратимого изменения почвы, растительности, биопродуктивности, приводящий к превращению территории в пустыню).

Отчуждение земель – необратимое нарушение почвенного покрова при строительстве поселков, городов и др.

Воздействие человека на горные породы и их массивы проявляется при инженерно-хозяйственной деятельности и обусловлено сжатием, сдвигами, осушением, вибрациями и др.

Основные антропогенные воздействия на породу – динамические (взрывы) и статические (нагрузки от зданий) нагрузки, электрическое (искусственно создаваемое электрическое поле) и тепловое (повышение температуры горных пород, приводящее к их спеканию) воздействие.

В результате инженерно-хозяйственного освоения массивы горных пород также подвергаются воздействию человека, что приводит к следующим процессам:

1) оползня – скольжению горных пород по склонам под действием своего веса и нагрузки (сейсмической или вибрационной);

2) карсту – растворению горных пород (например, гипса, известняка) под действием воды и образованию подземных пустот, сопровождающимся провалом земной поверхности;