Всего за 379 руб. Купить полную версию

24. Антропогенные воздействия на гидросферу и их последствия

Загрязнение водных ресурсов происходит в результате поступления в них вредных веществ и проявляется в изменении органолептических (запаха, вкуса, прозрачности и др.) и физических свойств воды, содержании хлоридов, нитратов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и прочего, недостаточном количестве кислорода.

Различают следующие основные водные загрязнители:

1) химические, (нефть и нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества, пестициды, диоксины, тяжелые металлы и др.);

2) физические, (тепло, радиоактивные вещества и др.);

3) биологические, (различные вирусы и болезнетворные бактерии, дрожжевые грибки и др.). Основные виды загрязнения водных ресурсов:

1) химическое – самое распространенное загрязнение; выделяют органическое (пестициды, фенолы и др.), неорганическое (кислоты, соли), нетоксичное и токсичное (соединения ртути, мышьяка и др.) химическое загрязнение;

2) механическое, (внесение в воду механических примесей, например ила, пескаидр.);

3) радиоактивное, (радиоактивные вещества – уран, радий, цезий и др.);

4) бактериальное, (попадание в воды вирусов, микроскопических грибков и др.);

5) тепловое, происходит при повышении температуры воды в результате смешивания с техническими водами; это приводит к изменению химического и газового состава воды. Основными источниками загрязнения

водных ресурсов являются сбросы неочищенных сточных вод (коммунально-бытовых, промышленных и др.), смывы ядохимикатов атмосферными осадками (фосфора, пестицидов и др.), утечки нефти и нефтепродуктов, газопылевые выбросы (пыли, аэрозолей и др.).

Кроме поверхностных вод, в результате антропогенного влияния загрязняются и грунтовые воды.

При загрязнении пресноводных экосистем биогенными веществами наблюдается процесс эвтрофикации – усиленное размножение сине-зеленых водорослей, приводящее к резкому возрастанию фитопланктона и уменьшению разнообразия видов.

Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в нарушении устойчивости экосистем, появлении "красных приливов", снижении биопродуктивности, эвтрофикации, мутагенезе и канцерогенезе морских организмов, биологическом загрязнении и накоплении химических токсикантов.

Неблагоприятные последствия для здоровья человека проявляются при использовании загрязненной воды или при контакте с ней. Например, опасность возникновения тяжелых заболеваний (брюшного тифа, холеры и др.).

Еще одним последствием деятельности человека является истощение водных ресурсов. При длительном и интенсивном водозаборе могут происходить оседание и деформация земной поверхности, что приводит к затоплению пониженных участков.

25. Продуцирование и разложение в природе

Фотосинтезирующие и хемосинтезирующие организмы образуют органические вещества (или продукцию) в количестве 100 млрдт в год и такое же количество органических веществ должно превращаться в процессе дыхания растений в воду и углекислоту.

Но этот баланс неточен, так как в прошлые геологические эпохи создавалось избыточное количество органического вещества, что проявилось в накоплении осадочных пород (угля).

Причиной образования избытка органического вещества является сдвиг баланса в соотношении O2/ СO2 в сторону углекислого газа, в результате чего часть продуцированного вещества не разлагалась и не тратилась на дыхание, а окаменевала и сохранялась в виде осадков. Примерно 100 млн лет назад баланс сдвинулся в сторону повышения содержания кислорода, что сделало возможным существование многоклеточных организмов и их эволюцию.

Дыхание – это процесс окисления, который еще в древности справедливо сравнивали с горением. Благодаря дыханию как бы сгорает накопленное при фотосинтезе органическое вещество.

Значит, дыхание – процесс гетеротрофный, приблизительно уравновешивающий автотрофное накопление органического вещества. Различают аэробное, анаэробное дыхание и брожение.

Аэробное дыхание – процесс, обратный фотосинтезу, где окислитель (газообразный кислород) присоединяет водород.

Анаэробное дыхание происходит обычно в бескислородной среде, и в качестве окислителя служат другие неорганические вещества, например сера. И, наконец, брожение – такой анаэробный процесс, где окислителем становится само органическое вещество.

Посредством процесса аэробного дыхания организмы получают энергию для поддержания жизнедеятельности и построения клеток. Бескислородное дыхание – это основа жизнедеятельности сапрофагов (бактерий, дрожжей, плесневых грибов, простейших) (В. И. Коробкин, Л. В. Передельский, 2003 г.).

Если детрит (частицы мертвого органического вещества) поступает в почву в значительных количествах, то грибы, бактерии и простейшие тратят кислород на его разложение, которое замедляется, но не останавливается в результате деятельности организмов с анаэробным дыханием.

Можно утверждать, что на биосферном уровне происходит отставание гетеротрофного разложения от продуцирования во времени.

"Отставание гетеротрофной утилизации продуктов автотрофного метаболизма есть, следовательно, одно из важнейших свойств экосистемы" С. Ю. Одум, 1975 г.).

Процесс разложения детрита путем механического измельчения, биологического воздействия и образование из него гумуса (гумификации) под действием сапрофагов происходит относительно быстро. Но минерализация гумуса– медленный процесс, именно он и обусловливает запаздывание разложения по сравнению с продуцированием.

26. Фотосинтез

При фотосинтезе происходит поглощение световой энергии и ее преобразование в энергию химических соединений. Этот процесс состоит из фотохимических (или световых) реакций, ферментативных (или темновых) реакций и процессов диффузии, в результате которых осуществляется обмен углекислым газом и кислородом между хлоропластами и атмосферным воздухом.

Для протекания фотосинтеза необходима вода и углекислый газ.

Наземные растения поглощают воду корнями из почвы, водные, получают ее из окружающей среды путем диффузии. Углекислый газ попадает в растение через устьица, находящиеся на поверхности листьев.

Как только хлоропласты улавливают фотосинтетически активную радиацию, начинается фотосинтез. В световых реакциях участвуют две пигментные системы – фотосистема I и фотосистема II. Первая фотосистема содержит в основном хлорофилл а; реакционный центр – комплекс хлорофилла а с белком, который имеет максимум поглощения при 700 нм, поэтому данный комплекс называют "пигмент-700". Вторая фотосистема представлена хлорофиллом b, комплексом хлорофилла а и белка с максимумом поглощения 680 нм. В обеих фотосистемах имеются также дополнительные пигменты – каротиноиды, у водорослей – фикобилины.

После поглощения квантов света пигмент-700 отдает электроны, идущие на восстановление НАДФ+. Вторая фотосистема поднимает электроны, полученные при расщеплении воды, на более высокий энергетический уровень, и передает их пигменту-700. При таком нециклическом переносе электронов образуется АТФ. Таким образом, необходимые для темновых реакций АТФ и НАДФ × Н образуются во время световых реакций. Для обратного восстановления хлорофилла используются электроны, образующиеся при фотолизе воды или иного донора. В результате фотолиза воды при фотосинтезе высвобождается кислород, выделяющийся из растения в воздух. Далее при протекании темновых реакций ферменты, находящиеся в строме хлоропластов, конденсируют углекислый газ с рибулозодифосфатом до образования двух молекул фосфоглицериновой кислоты, которая, в свою очередь, становится альдегидом и после прохождения сложных ферментативных реакций в конечном итоге приводит к синтезу глюкозы.

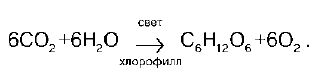

Суммарный процесс фотосинтеза можно представить в виде уравнения:

Фотосинтез имеет огромное значение для существования всего живого на планете, так как именно этот процесс делает энергию и углерод доступными живым организмам, а также обеспечивает выделение в атмосферу кислорода, необходимого для всех аэробных форм жизни.

27. Хемосинтез

Хемосинтез – тип питания, характерный для некоторых микроорганизмов, которые создают органические вещества из неорганических за счет энергии, выделяющейся при окислении ими других неорганических веществ. Такие микроорганизмы называются хемосинтезирующими, или хемоавтотрофами. Энергия может выделяться при окислении водорода, серы, двухвалентного железа, сероводорода, аммиака и других неорганических веществ. Так, у железобактерии Leptothrix :