На рубеже тысячелетий многое меняется в научных представлениях о мире и человеке. В центре внимания оказывается "человек познающий" со всеми вытекающими отсюда следствиями; для решения связанных с этим задач оказывается необходимым "междисциплинарное мышление" – интегративный подход, способный построить теорию большой объяснительной силы за счёт эффекта эмерджентности (возникновения нового знания не как простой суммы результатов, полученных в разных областях науки о человеке, а как перехода на более высокий уровень видения объекта).

Ведущей, "глобальной" метафорой, направляющей поиск в этом направлении, по моему убеждению, становится метафора "живое знание", не случайно фигурировавшая ещё в работах Л. С. Выготского и Г. Г. Шпета. Метафоры "живое знание", "живое слово" изначально ориентируют на динамику, жизнеспособность, включённость в определённые "контексты" и взаимодействия.

Подробное рассмотрение специфики живого знания и, соответственно, "живого слова" содержится в следующей главе. Однако до этого представляется важным остановиться на том, что обеспечивает жизнеспособность, красочность, прогностическую силу, эвристический потенциал познания.

3. Абстракция, эмпирия, воображение и эмоция в научном исследовании и в обыденном знании

В соответствии с общими тенденциями развития мировой неклассической науки на стадии постмодерна интерсубъектное (распределённое между носителями языка и культуры) познание должно стать объектом интегративных исследований, фокусирующихся на ЧЕЛОВЕКЕ ПОЗНАЮЩЕМ, который осуществляет деятельность познания мира как в научном поиске, так и в повседневной жизни (в обоих случаях решаются познавательные и коммуникативные задачи на основе наблюдаемых или прогнозируемых явлений и ситуаций с опорой на уже имеющиеся знания как продукты переработки индивидуального опыта и наследия науки и/или культуры).

В число ключевых понятий такого исследования входят также ЗНАНИЕ, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, рассматриваемые не столько в качестве предельно абстрактных продуктов философствующего разума, сколько в связи с ЧЕЛОВЕКОМ ПОЗНАЮЩИМ, через посредство изучения которого выявляются закономерности адаптации индивида к условиям естественного и социального окружения. Это означает, что для теории познания оказывается небезынтересным рассмотрение многих взаимосвязанных феноменов и фактов, в том числе:

– фактов общности и различий между научным и обыденным знанием;

– многомерности образа мира у человека;

– взаимодействия тела и разума;

– роли эмоционально-оценочных переживаний в познании;

– роли языка в познании;

– самоорганизации разностороннего опыта человека в целях готовности к решению плохо сформулированных познавательных проблем;

– способности делать выводы на основе знания как расплывчатого множества в условиях неоднозначности ситуации и т.д.

Всё это должно способствовать чтению законов в явлениях. В этой связи ниже обсуждаются некоторые вопросы, связанные с реальным познавательным процессом и с его особенностями, а именно – вопросы соотношения между логикой, опытом, воображением и эмоцией как взаимодействующими ипостасями процесса познания.

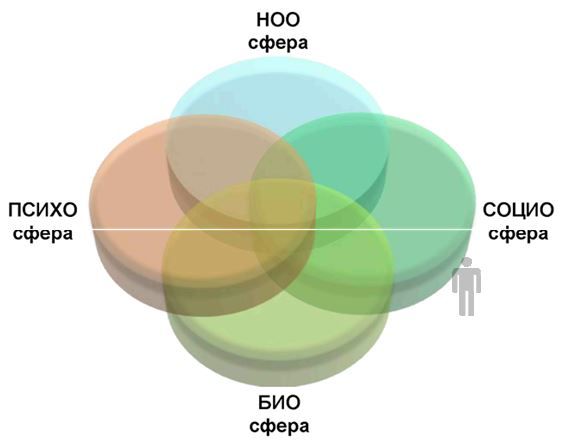

Начнём с того, что ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ находится на пересечении четырёх сфер: БИОсферы, ПСИХОсферы, СОЦИОсферы и НООсферы, взаимодействие которых оказывает на него постоянное воздействие (см. рис. 1.4).

В процессах познания индивид применяет разнообразные когнитивные процедуры, требующие как дедукции, так и индуктивного вывода, генерализации и дифференцирования при линейности и нелинейности воспринимаемого, системности последнего или наличия порядка, специфичного для хаоса, – учёт постоянного взаимодействия названных сфер и действий необходим для перехода исследования универсальных познавательных способов и приёмов на новый уровень высокой объяснительной силы за счёт фокусирования на человеке в реальных жизненных ситуациях.

Рис. 1.4. Современные представления о специфике функционирования человека в окружающем его мире

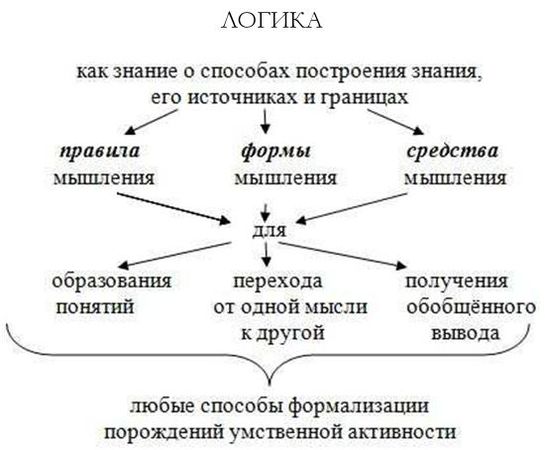

Именно через исследование человека (философа или носителя обыденного знания) – через призму его видения мира – открываются "фундаментальные основы бытия, принципы его познания и основополагающие ценности, которыми руководствуются человек и человечество". Однако долгое время фокусирование на человеке скорее декларировалось философией познания, чем действительно реализовалось, поскольку вынесение живого человека "за скобки" было нормой вследствие стремления получить "объективную истину" за счёт изгнания каких-либо проявлений "субъективности". Веками исключительно логико-рациональное рассуждение признавалось единственным надёжным орудием научного познавательного процесса. Основания для признания роли логики в научном поиске суммированы мною с помощью схемы, составленной на основании информации из книги [Петровский, Ярошевский 2003] (см. рис. 1.5).

Однако не логикой единой познаётся мир! Логика основывается на совокупном опыте познания, получаемого при взаимодействии тела и разума, индивида и социума (вспомним о распределённом характере знания и познания); ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ не только мыслит, он чувствует и эмоционально-оценочно переживает воспринимаемое и осмысливаемое. Признавая роль человека в познании, философия должна признать и то, что речь идёт живом человеке с вытекающими отсюда следствиями.

Рис. 1.5. Роль логики в научном поиске

Обратим внимание на то, что даже при попытках строгого следования требованиям логико-рационального анализа (как единственно допустимого пути получения "объективного" научного знания) то и дело проявляется замечательное достояние человека – его воображение, которое подсказывает опорные образы или намекает на них, достраивает классификационные схемы, служит опорой для эвристического поиска и неожиданных открытий. Результаты этого фиксируются в языке и нередко входят в совокупный опыт мировой науки и культуры как "закреплённое" (поименованное) знание о всеобщем, выступая в то же время в роли сигналов о закономерностях самого процесса познания, подмеченных нередко именно носителями обыденного знания (в том числе – народной мудростью).

История мировой науки изобилует примерами того, как мыслители прошлого строили фундаментальные концепции разных аспектов сути бытия и познания мира, опираясь на своё воображение и на его продукты – языковые метафоры, эпитеты, сравнения. Вспомним хотя бы образы, связанные с источниками знания: античную метафору "чистой доски" (tabula rasa), метафору родовспоможения у Сократа, пифагорейское представление об ученике как факеле, который требуется зажечь, библейскую метафору выращивания зерна и т.п.; метафоры Ф. Бэкона, определявшего заблуждения отдельного человека как проявление "идолов пещеры", разумения "толпы" как проявление "идолов площади", а заблуждения, освящённые авторитетом философов (теперь бы мы сказали: сформировавшиеся под воздействием некоторой популярной парадигмы) – "идолами театра".

Образы лежат и в описании великих открытий, направивших развитие науки по новому пути: вспомним "формулу трёх "B"" (по словам bath, bed, bus, именующим ситуации, в которых сделали свои открытия Архимед, Менделеев и Пуанкаре). Приведу и образное высказывание М. К. Мамардашвили: "Становление философского знания – это всегда внутренний акт, который вспыхивает, опосредуя собой другие действия" (глагол вспыхивает "запускает" наше воображение с его богатыми эвристическими и эмоционально– оценочными возможностями), ср. аналогичный образ:

"Молнии спинозовской мысли освещают". Метафорой "живое знание" пользуются Г. Г. Шпет, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, что составляет новый ракурс рассмотрения проблем знания и познания.

Подобные метафоры, сравнения, эпитеты фактически оказываются продуктами попыток найти всеобщее в единичном и/или объяснить обобщаемые факты.