Всего за 500 руб. Купить полную версию

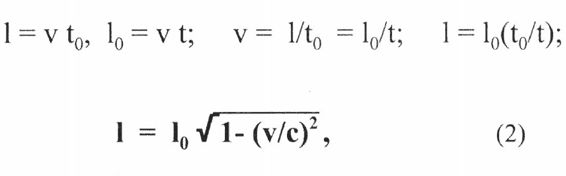

где l – релятивистская (относительная) длина, то есть длина тела, которое движется относительно наблюдателя со скоростью v (отсчитывается как путь, пройденный от одного конца тела до другого его конца за время t0); l0 – длина покоя (подлинная длина), с – скорость движения информации или сигналов, посылаемых и принимаемых наблюдателем с целью определения пространствено-временных измерений данного объекта, движущегося относительно него со скоростью v. Наиболее высокая скорость передачи таких сигналов, которые могут быть использованы нами во Вселенной, не превышает скорости света: с = 300 000 км/сек. В то же время скорость идеальной (нематериальной) информации может быть сколь угодно большой.

Из уравнения (2) видно, что если бы в распоряжении субъекта, измеряющего длину в чужой инерциальной системе отсчета, были сигналы или информация, распространяемая и принимаемая с бесконечно большими скоростями "с", то относительная (релятивистская) длина была бы равна подлинной (объективой) длине объекта, то есть если с = ∞, то l = l0.

Таким образом, в Материальном Мире пространство и время являются относительными категориями, а не абсолютными.

2. Сигнал, интеллект и информация.

Согласно закону отрицания отрицания [25], абсолютная информация, распространяемая Богом, перерабатывается в материальные сигналы, а сигналы – в идеальную информацию, принимаемую интеллектом субъекта. Это значит, что длина материального тела (как и любой промежуток времени) не может быть определена непосредственно нашим идеальным интеллектом. Мы осознаем длину любого физического тела только лишь через посредство материальных сигналов, которые перерабатываются нашим мозгом в идеальную информацию. И только лишь после этого информация о физической длине становится достоянием нашего интеллекта.

Если с ростом досветовой скорости физического тела сигналы искажают (уменьшают) его длину в нашем представлении, то сигналов со сверхсветовыми скоростями в нашем распоряжении нет вообще. Вот почему мы совершенно изолированы от мира сверхсветовых скоростей. Пока вы читаете эту фразу, мимо вас (а может быть, и сквозь вас!) проходит несметное множество тахионов – частиц, обладающих сверхсветовой скоростью. Однако вы не только не видите и не ощущаете их, но и не догадываетесь об их существовании вообще. Они проносятся мимо вас, но в то же время они принадлежат иному, недоступному вам миру.

3. Относительность массы и энергии.

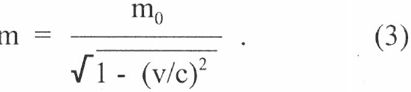

Законы природы одинаковы во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга. Следовательно, силы F, ускорения "а" и скорости v одинаковы для всех инерциальных систем отсчета. Поэтому сила F всегда равна произведению массы на ускорение "а". Тогда для подвижной системы релятивистская (относительная) масса равна:

m =F/a = (Ft)/v.

Для неподвижной системы масса покоя равна:

m0 = F/a = (Ft0)/v.

Разделим первое уравнение на второе и получим, что m/m0 = t/t0 или:

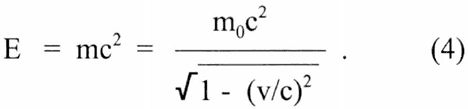

Согласно специальной теории относительности, полная энергия движущегося тела равна:

Величину

Е0 = m0с (5)

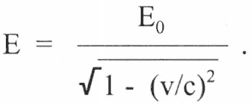

принято называть энергией покоя. Тогда выражение полной энергии (4) можно переписать в следующем виде:

В отличие от массы покоя m0, величина m называется релятивистской массой, или просто массой. Под такого рода массой здесь понимается количественная мера той суммарной материи, которая содержится в физическом объекте, движущемся относительно рассматриваемой системы отсчета с некоторой скоростью v. Для разных инерциальных систем отсчета одно и то же физическое тело обладает одинаковой массой покоя, но различной релятивистской массой. Это недвусмысленно означает, что количество суммарной материи, из которой состоит данное конкретное физическое тело, является не абсолютной, а относительной величиной, зависящей от положения наблюдателя.

В отличие от релятивистской энергии Е, величина Е0 называется энергией покоя. Для разных систем отсчета одно и то же физическое тело обладает одинаковой энергией покоя, но различной релятивистской энергией. Это недвусмысленно означает, что количество релятивистской энергии Е, которая содержится в том или ином физическом теле, является не абсолютной, а относительной величиной, зависящей от положения наблюдателя, хотя энергия невесомых частиц для всех систем отсчета одинакова.

Современная наука различает два вида энергии: физическую и духовную. Каждая из них может быть и положительной и отрицательной. Если специально не оговорено, то под энергией обычно понимают физическую энергию, а не духовную. Поэтому просто энергией (или физической энергией) принято называть общую меру физической работоспособности (классическое определение). В то же время из уравнений (5) и (6) видно, что энергия пропорциональна массе и поэтому является ее мерой. Следовательно, энергия есть обобщенная мера не только различных физических форм движения и взаимодействия (Е – Е0), которую мы называем энергией относительного движения. Она является также и количественной мерой материи Е0, которая содержится в любом рассматриваемом весомом объекте и которая в определенных условиях может совершить конкретную физическую работу.

Из уравнения (3) видно, что если бы в распоряжении субъекта, определяющего массу объекта в чужой инерциальной системе отсчета, были сигналы или информация, распространяемая и принимаемая с бесконечно большими скоростями "с", то относительная (релятивистская) масса была бы равна массе покоя, то есть если с = ∞, то m = m0.

Однако такие сигналы невозможны, ибо уже при скоростях, близких к световой, весомое вещество теряет массу покоя (то=0) и превращается в чистую невесомую энергию.

4. Относительность координат.

Специальная теория относительности установила, что "окружающий нас мир представляет собой четырехмерный пространственно-временной континуум", см. ([94] стр. 558). Это значит, что он складывается из отдельных элементов, каждый из которых описывается четырьмя числами, а именно: тремя пространственными координатами и одной временной координатой.

Если бы в нашем распоряжении были сигналы с бесконечно большими скоростями и если бы систему координат можно было закрепить абсолютно неподвижно, то координаты четырехмерного пространственно-временного континуума можно было бы считать также абсолютными. Однако мы не имеем никакой практической возможности сделать это, потому что любая система координат во Вселенной находится в состоянии непрерывного движения как во времени, так и в пространстве. Поэтому здесь речь идет о четырехмерности пространственно-временного континуума только лишь относительно какой-то физической системы координат, положение которой относительно другой системы координат определяется другими четырьмя координатами, и т. д. Если мы изучаем не одну, а "n" взаимосвязанных материальных систем, то, на первый взгляд, нам кажется, что количество измерений пространственно-временного континуума возрастает во Вселенной в "n" раз.

Например, пусть мы находимся в некоторой системе отсчета А, система В движется относительно системы А, система С движется относительно системы В, система D движется относительно системы С и т. д. Если мы одновременно изучаем три взаимосвязанные материальные системы А, В, С в их относительном движении, то количество пространственно-временных координат становится 12 вместо четырех. Но это вовсе не означает, что пространственно-временной континуум Вселенной стал якобы двенадцатимерным, потому что движение каждой системы зависит от движения других систем. Количество измерений пространственно-временного континуума равно количеству независимых координат (а не всех координат!).

В данном случае независимыми мы считаем 4 координаты той системы, где мы живем. Остальные 8 координат зависят от первых четырех и могут быть через них выражены. Таким образом, пространственно-временной континуум Вселенной является четырехмерным.

5. Многомерное пространство.

Однако это вовсе не значит, что многомерное пространство является якобы невозможной категорией. В реальном мире может существовать сколько угодно большое количество независимых координат, и поэтому многомерное пространство является реальной категорией. Подробно с понятием многомерного пространства можно ознакомиться в работах советского ученого Андрея Линде (Институт физики им. Лебедева в Москве), а также в соответствующих разделах высшей математики или теории колебаний. См., например ([74], стр. 163) или ([2], стр. 366).