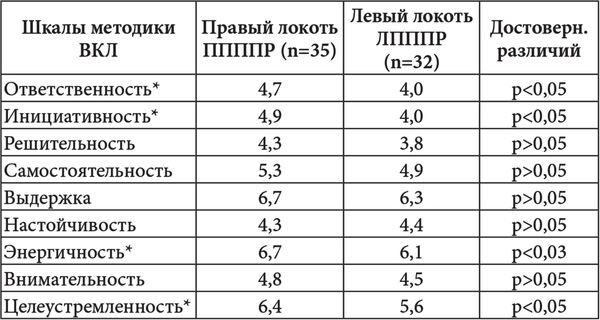

Таблица 29

Различия в средних значениях по шкалам методики диагностики волевых качеств личности (по Чумаков , 2006)

Примечание. * – обозначены те факторы, по которым были выявлены значимые различия.

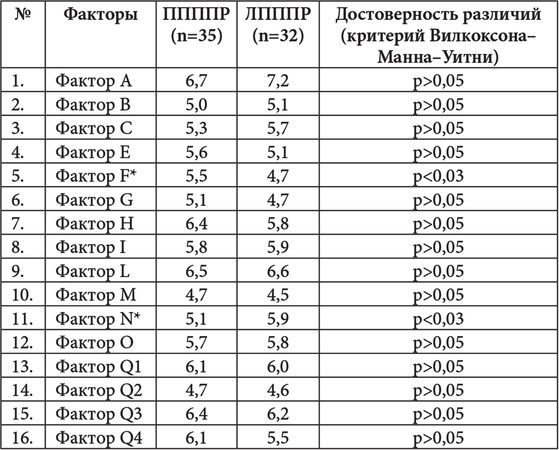

По факторам Опросника Р. Кеттелла были получены следующие результаты (см. табл. 30). По фактору F ("Экспрессивность – Сдержанность") более высокие значения отмечены в группе с правыми ПППР – 5,5 баллов, в группе с левыми ПППР – 4,7 (р<0,03), что свидетельствует о большей активности, живости и гибкости поведения испытуемых с правыми ПППР. Значения по фактору N ("Наивность – Проницательность") ниже в группе с правыми ПППР – 5,1 средних баллов, в группе с левыми ПППР – 5,9 (р<0,03).

Таблица 30

Различия в средних значениях по шкалам опросника Р. Кеттелла

Примечание. * – обозначены факторы, по которым были выявлены достоверные различия.

Испытуемые с правыми ПППР (по сравнению с левыми ПППР) обнаруживают более высокие показатели в восьмицветовом варианте теста Люшера по показателю устойчивости выбора (80,7 и 68,5 балла соответственно, р<0,04). При разработке показателя устойчивости выбора предполагалось, что процесс выбора цветовых стимулов может рассматриваться как модель деятельности принятия решения, по которой опосредованно можно судить об особенностях целеобразующих функций.

Обсуждение результатов. В результате анализа значимых различий было выяснено, что испытуемые с ведущим правым локтем чаще проявляют такие качества, как ответственность, инициативность, энергичность и целеустремленность. Так же испытуемые с ведущим правым локтем обладают большей живостью и гибкостью поведения, верят в себя и собственные силы.

Полученные данные показывают, что испытуемые с разными показателями ПППР по А.Р. Лурия обнаруживают достоверные различия по ряду шкал использованных методик, в том числе и по особенностям регуляторных процессов. Это позволяет говорить о наличии индивидуальных особенностей волевой регуляции человека, связанных, в свою очередь, с индивидуальными профилями латеральности.

Данные подтверждают имеющееся мнение о наличии асимметрии блоков мозга по А.Р. Лурия, в том числе и третьего блока. Регуляторные аспекты эмоционального реагирования также по преимуществу обеспечиваются структурами лобных отделов левого полушария. Эти положения подтверждаются данными психодиагностических исследований лиц с разными латеральными особенностями и тем, что парциальное доминирование левой лобной доли (у лиц мужского пола) связано с более высокими показателями сформированности жизненных целей (целеобразования) и таким психологическим феноменом, как "временная перспектива". Полученные результаты могут быть полезны не только для развития теории нейропсихологии и психофизиологии индивидуальных различий, но могут быть использованы для диагностики индивидуальных особенностей волевой регуляции.

Глава 9. Принципы дифференциальной нейропедагогики, или Практическое использование учения о функциональных асимметриях в сфере образования

Исследования, проведенные в последние десятилетия в России и за рубежом, свидетельствуют о возникновении и развитии нового направления, которое может быть охарактеризовано как нейропсихологический подход к проблеме индивидуальных различий ( Москвин , 1990, 2002; Хомская, Ефимова, Будыка, Ениколопова , 1997).

Концепция о парциальном доминировании зон мозга А.Р. Лурия позволила предположить, что нейропсихологические основы индивидуальных различий здоровых людей могут быть связаны с вариабельностью сочетаний парциального доминирования сенсорных и моторных признаков, что должно определять разный их вклад в процессы реализации высших психических функций. В дальнейшем было подтверждено, что у лиц с вариациями сочетаний признаков парциального доминирования моторных и сенсорных систем действительно выявляются индивидуально-психологические особенности в виде разных стратегий обработки вербально-логической и зрительно-пространственной информации, различия в регуляторных процессах и в индивидуальных стилях эмоционального реагирования ( Москвин , 2002).

Анализ развития нейропсихологии индивидуальных различий и дифференциальной психофизиологии показывает, что они имеют самое тесное отношение к проблемам обучения и воспитания (к которым эти направления давно проявляют свой интерес). Одной из основных в этом плане является проблема леворукости. В России А.А. Капустин (1924) один из первых обратил внимание на проблему леворукости в процессе воспитания и на ее связь с интеллектуальной недостаточностью ("дегенеративностью"). В последующем было отмечено накопление леволатеральных признаков у детей с проявлениями умственной недостаточности ( Москвин , 1990, 2002; Porac, Coren , 1981). Также было показано, что латеральные признаки имеют гетерогенную природу. Экспериментально было подтверждено, что существуют следующие причины, оказывающие влияние на латерализицию: генетические (или наследственные), патологические (в большей степени связанные с пре– и перинатальными поражениями мозга), вынужденные (вследствие утраты или дефекта периферического отдела анализатора или ведущей конечности) и функциональные, связанные с научением или особенностями сенсомоторной координации при выполнении определенных видов деятельности ( Москвин , 1990).

Актуальным для детского возраста (и педагогики в целом) остается вопрос о коррекции левшества и о возможности переобучения леворуких учеников праворукому письму. Известно, что леворукость в ряде случаев носит компенсаторный характер вследствие поражений и органической недостаточности левого полушария, что приводит к компенсаторному повышению активности правого полушария. Поэтому насильственное переучивание леворуких праворукому письму приводит к большей нагрузке на левое (дефицитарное) полушарие и опасности еще большей его декомпенсации ( Ajuariaguerra , 1970). А.П. Чуприков и С.Е. Казакова (1987) отмечают учащение проявлений неврозов у леворуких детей в условиях переучивания. В связи с этим обращается внимание родителей и педагогов на необходимость бережного и внимательного отношения к леворуким детям, на недопустимость насильственного их научения праворукому письму ( Чуприков, Казакова, Айрапетянц, Гиноян , 1985; Москвин , 2002). Леворукость и особенности функциональных асимметрий ребенка рассматриваются и учитываются в современных курсах по детской патопсихологии ( Максимова, Милютина , 2000).

Трудности в обучении детей зачастую связаны с наличием проявлений минимальной мозговой дисфункции и обусловленных ими задержками психического развития ( Марковская , 1993). В последние годы в данном направлении было выполнено большое число исследований, которые отмечают перспективность и необходимость использования нейропсихологических знаний при анализе проблем школьной неуспеваемости ( Семенович , 2007; Ахутина, Пылаева , 2008; Москвин , 2002; Корсакова, Микадзе, Балашова , 1997; Еремееева, Хризман , 1997). Ставится вопрос о необходимости развития нейропсихологии индивидуальных различий детского возраста, нейропсихология индивидуальных различий рассматривается как основа использования нейропсихологических методов в школе ( Ахутина , 1998). В связи с этим активно разрабатываются методы диагностики и коррекции выявляемых нарушений ( Ахутина, Пылаева , 2008; Лебединский, Никольская, Баенская, Либлинг , 1990). Ряд зарубежных исследований, выполненных в русле индивидуально-нейропсихологического подхода, также имеет непосредственное отношение к проблемам обучения ( Sakano , 1982).

В психологии отмечается необходимость учитывать возрастные особенности учащихся в виде преобладания в школьном возрасте правополушарных функций и связанную с этим необходимость большего использования наглядно-образного материала. Ставится вопрос о том, что данные нейропсихологии необходимо использовать и учитывать при обучении иностранным языкам. Выделяются и анализируются основные индивидуальные типы учащихся (аудиалы, визуалы и кинестетики), которые по-разному проявляют и ведут себя в процессе обучения ( Ливер , 1995). Особенности этих типов (с нейропсихологической точки зрения) могут быть обусловлены парциальным доминированием соответствующих зон мозга. В связи с этим отмечается необходимость реализации дифференцированного обучения с учетом когнитивных стилей учащихся, говорят также о необходимости использования разных способов обучения и воспитания в зависимости от особенностей функциональных асимметрий детей ( Москвин , 2002).

Существует психофизиологический подход к проблемам школьного обучения, который ставит вопрос о необходимости учета психофизиологических характеристик учащихся и психофизиологической организации индивидуальности. Н.Н. Данилова говорит о педагогической психофизиологии как об одном из важных прикладных направлений психофизиологии, отмечает необходимость применения знаний психофизиологии для оптимизации процесса обучения. Говоря о наличии двух систем активации мозга (продуктивной и непродуктивной), автор также указывает на необходимость "вести обучение в коридоре продуктивной активации, связанной с ориентировочным рефлексом" ( Данилова , 1998, с. 333).