Нами, совместно с В.В. Поповичем, также было проведено исследование структуры латеральных признаков у больных хроническим алкоголизмом. С помощью "Карты латеральных признаков" был обследован 61 человек (мужчины в возрасте от 23 до 50 лет, средний возраст – 40 лет), со средним специальным или высшим образованием, имеющих диагноз "Хронический алкоголизм" (II стадия заболевания). В контрольную группу вошли мужчины (n=61) в возрасте от 22 до 48 лет того же образовательного уровня. Индивидуальные профили латеральности определялись в системе измерений "рука – ухо – глаз" ( Москвин , 1990).

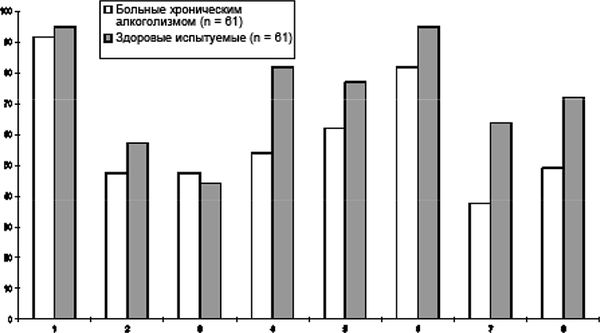

Анализ распределения латеральных признаков среди больных хроническим алкоголизмом показал (см. рис. 16, табл. 18), что, при сравнении с контрольной группой, у больных данной нозологии обнаруживается достоверное снижение праволатеральных признаков по слуховому (49,1 % и 72,1 %, р=0,004) и зрительному (62,2 % и 77,0 %, р=0,03) анализаторам. Процент праворуких среди больных хроническим алкоголизмом составил 91,8 %, что ниже показателей в контрольной группе – 95 %. Реже встречается у больных хроническим алкоголизмом (по сравнению со здоровыми испытуемыми) правый тип аплодирования – 54 % и 81,9 %; p=0,001 соответственно, правая "точная" и "толчковая" нога – 81,9 % и 37,7 % у больных, и 95,0 %; p=0,009 и 63,9 %; p=0,002 соответственно у здоровых.

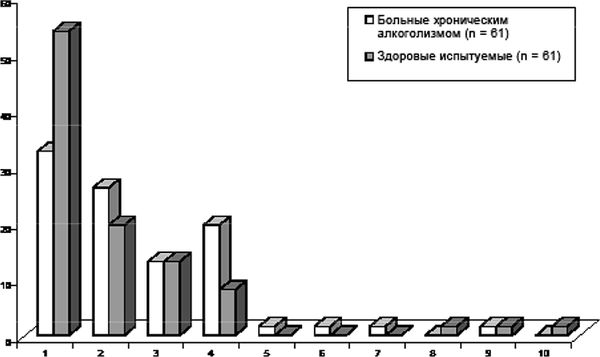

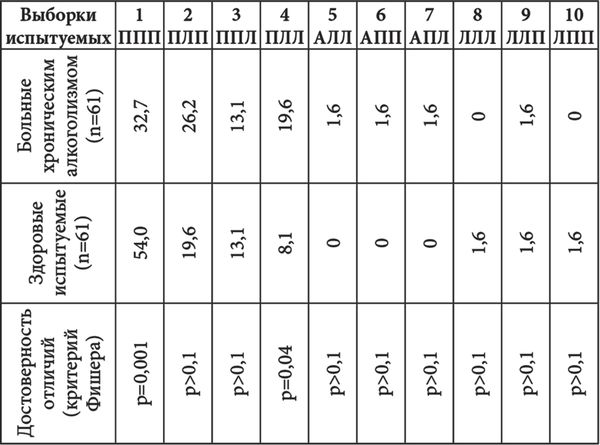

Таким образом, в выборке больных хроническим алкоголизмом прослеживается тенденция к увеличению леволатеральных сенсомоторных признаков, что в целом свидетельствует о преобладании правополушарных (или леволатеральных) признаков сенсомоторного доминирования. С учетом выявленных девиаций в распределении латеральных признаков при хроническом алкоголизме, представляет также интерес вопрос о распространенности вариантов их сочетаний (см. рис. 17, табл. 19). У больных хроническим алкоголизмом было выявлено 9 типов индивидуальных профилей латеральности – группу ППП ставило 32,7 % испытуемых, ПЛП – 26,2 %, ППЛ – 13,1 %, ПЛЛ – 19,6 %, АЛЛ – 1,6 %, АПП – 1,6 %, АПЛ – 1,6 %, ЛЛЛ – 1,6 %, ЛЛП – 1,6 %, ЛПП – 1,6 %. В контрольной группе было выявлено 7 типов, практически отсутствовала группа амбидекстров. В группу унилатеральных правшей (ППП) вошло 54 % испытуемых, ПЛП – 19,6 %, ППЛ – 13,1 %, ПЛЛ – 8,1 %, ЛЛЛ – 1,6 %, ЛЛП – 1,6 %, ЛПП – 1,6 %. Процентное соотношение выявленных групп свидетельствует о достоверном уменьшении представленности латеральной группы ППП у больных хроническим алкоголизмом (р=0,008) и об увеличении представленности группы ПЛЛ (р=0,03). Полученные данные свидетельствуют о своеобразии распределения не только латеральных признаков, но и вариантов их сочетаний (в виде девиаций) в указанной выборке больных ( Москвин, Попович , 2002).

Рис. 16. Распределение правых латеральных признаков (%) в выборках больных хроническим алкоголизмом и практически здоровых испытуемых (n=122)

Рис. 17. Распространение вариантов латеральных профилей (%) в выборках больных хроническим алкоголизмом и практически здоровых испытуемых

Таблица 18. Распределение правых латеральных признаков (%) в выборках больных хроническим алкоголизмом и практически здоровых испытуемых (n=122)

Таблица 19

Распространение вариантов латеральных профилей (%) в выборках больных хроническим алкоголизмом и практически здоровых испытуемых

В зарубежной нейропсихологии в первых работах этого направления также отмечается связь леворукости с алкоголизмом ( Bakan , 1973; Hardyck, Petrinovich , 1977). А. Сандел и Д. Алкорн исследовали "индивидуальную гемисферность" у 4-х категорий больных разных нозологий. "Индивидуальная гемисферность" определялась по специальной формуле после регистрации латеральных движений глаз в ответ на нейтральные и эмоциогенные вопросы. Результаты исследования предполагают наличие повышенной активности правого полушария при хроническом алкоголизме ( Sandel, Alcorn , 1980). В ряде случаев предлагаются психологические объяснения причин указанного явления. Так, психодиагностическое исследование леворуких, проведенное психологами Мичиганского университета, позволило установить связь между леворукостью и темпераментом, особенно в молодом возрасте ( Harburg, Roeper, Ozgoren, Fildstain , 1981). Э. Харбург полагает, что генетически обусловленная повышенная эмоциональность леворуких усиливается негативным социальным отношением к ним со стороны "праворукой" среды. Автор считает, что это может индуцировать еще большую их эмоциональность и ответные антисоциальные реакции в виде злоупотребления алкоголем ( Harburg , 1981; Harburg, Roeper, Ozgoren, Fildstain , 1981). Анализ приведенных работ позволяет разделить их на две основные группы: в одной из них приводятся данные об особых межполушарных отношениях при хроническом алкоголизме, которые выражаются в преобладании правополушарных (или леволатеральных) признаков доминирования, связанных в большей степени с конституциональными особенностями больных ( Гурова, Дроздов, Клейн , 1985; Скугаревская Е.И., Скугаревская О.А. , 1985; Ковтун, Голова , 1989; Чуприков , 1985; Марценковский, Чередников , 1997; Bakan , 1973; Hardyck, Petrinovich , 1977; Sandel, Alcorn , 1980). Другие авторы придерживаются той точки зрения, что при алкоголизме наблюдается снижение функциональных возможностей как всего мозга в целом, так и функций правого полушария ( Арзуманов, Шостакович , 1982; Рещикова , 1982; Костандов , 1983; Пандаевский , 1988). Более поздние исследования отмечают, что у больных хроническим алкоголизмом (по сравнению со здоровыми) выявляются худшие показатели выполнения зрительно-пространственных задач на фоне исчезновения функциональной асимметрии ( Цагарели , 1995).

6.2. Индивидуальные биохимические аспекты проблемы алкоголизма

С точки зрения биохимических механизмов, алкоголь действует на нервную систему по аналогии с GABA (гамма-аминомасляной кислотой), то есть как и большинство классических депрессантов или подавляющих медиаторов ( Соломзес, Чебурсон, Соколовский , 1998). Исследования нейрохимических аспектов проблемы межполушарных отношений показали, что такие биогенные амины, как дофамин и серотонин, оказывают избирательное влияние на психические процессы и на различные мозговые структуры – выявлено преимущественное влияние дофамина на передние, а серотонина на задние отделы мозга. Установлена межполушарная нейрохимическая асимметрия в виде связи левого полушария с активностью катехоламинергической системы, а правого – с активностью серотонинергической системы ( Симерницкая, Поляков, Московичуте , 1986). Выявлено также избирательное влияние ряда лекарственных средств на одно из полушарий мозга, причем введение седуксена, мелипрамина и барбамила приводит к угнетению правого полушария и реципрокному высвобождению активности левого. Введение же аминазина и галоперидола приводит к угнетению левого и усилению активности правого полушария ( Егоров , 1989). Указанные лекарственные вещества могут рассматриваться в качестве нейрохимических модуляторов, влияющих на межполушарные отношения. Исходя из приведенных данных, алкоголь, таким образом, также может рассматриваться в качестве модулятора межполушарных отношений, оказывающего (по крайней мере на первоначальных этапах) угнетающее, тормозящее воздействие на правое полушарие. Многочисленными исследованиями подтверждено, что угнетение функций правого полушария любого генеза (будь то правополушарная ЭСТ, введение амитала натрия в правую сонную артерию или же правополушарные очаговые поражения) приводит к реципрокному усилению активности левого полушария и сопровождается явлениями эйфории, расторможенности, многоречивости и ускорения динамики психических процессов. Такая же картина наблюдается и на первоначальных этапах алкогольного опьянения. При рассмотрении психофизиологического эффекта действия алкоголя на организм традиционно принято выделять две фазы или стадии развития алкогольного опьянения – это подъем, возбуждение и торможение (расслабление, угнетение) ( Братусь, Сидоров , 1984). Нетрудно заметить, что развитие фазы возбуждения при наступлении алкогольного опьянения достаточно хорошо согласуется и коррелирует с данными об избирательном действии алкоголя на правое полушарие, его торможении и реципрокном высвобождении активности левого полушария. Эффекты же повышенной активности и расторможенности в большей мере могут быть обусловлены тем обстоятельством, что левое полушарие (по крайней мере, у большинства праворуких мужчин) имеет более тесные связи с активирующим влиянием ретикулярной формации ( Москвин , 1990, 2002).