В восьмом факторе объединились: 13 – "Расторможенность", 30 -"Личностная тревожность", 31 – "Устойчивость выбора".

В десятом факторе объединились: 16 – "Общительность", 23 -"Экстраверсия".

В третьем факторе объединились: 27 – "Экстраверсия", 28 – "Нейротизм".

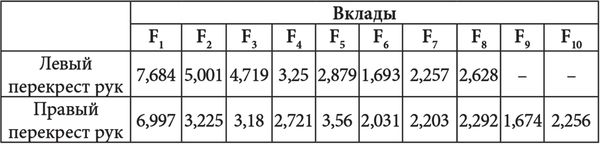

Различные объединения показателей по факторам в этих двух матрицах исследований говорят о различной природе связей между одними и теми же показателями. Об этом говорит и различный вклад в общую дисперсию факторов для первой и второй матриц исследования.

Таблица 17

Вклад в общую дисперсию факторов для первой и второй матриц факторного анализа психодиагностического исследования леворуких испытуемых

Как видно из таблицы вкладов, количество факторов для первой матрицы – восемь, для второй – десять.

Сравнение параметров столбиков по средним значениям, при использование t-критерия Стьюдента, показало значимое отличие средних для следующих параметров матриц исследования:

Параметр 2 – " Тревожность ".

Границы доверительного интервала:

(–172,83; 189,01) для левого показателя пробы "перекрест рук",

(–385,36; –209,26) для правого показателя пробы "перекрест рук".

Значение критерия t=2,99>tкр=2,16.

Параметр 23 – " Экстраверсия ".

Границы доверительного интервала:

(–80,51; 16,51) для левого показателя пробы "перекрест рук",

(23,94; 114,21) для правого показателя пробы "перекрест рук".

Значение критерия t=3,01>tкр=2,16.

В целом можно говорить о том, что результаты обработки данных показали следующее. У леворуких группы ЛЛЛ с левым ПППР по первому фактору объединились показатели таких шкал, как "Раздражительная слабость", "Тревожность", "Интропсихическая дезорганизация", "Конформность", "Робость", "Невротизм", "Депрессия", "Психическая неустойчивость". У леворуких с правым ПППР по первому фактору объединились такие показатели шкал ПДТ, как "Эмоциональная устойчивость", "Женственность", "Сензитивность". По средним значениям у леворуких с правым ПППР были выше значения по шкалам "Общая активность", "Общительность", "Экстраверсия", "Эмоциональная устойчивость" и ниже показатели по шкалам "Раздражительная слабость", "Тревожность", "Ипохондрия", "Фобии", "Интропсихическая дезорганизация", "Невротизм", "Тревожность" и ряду других. Сходные данные были получены также с помощью опросника Айзенка и шкал реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина.

Обсуждение результатов. Уже приводились данные о том, число левшей среди умственно отсталых может доходить до 20 % (и даже выше), в то время как в норме оно колеблется от 5 % до 10 %. Результаты приведенных исследований свидетельствуют об увеличении числа леворуких в выборках лиц с умственной недостаточностью, что может быть обусловлено ранними поражениями мозга (в особенности левой его гемисферы) в пре– и перинатальные периоды развития, что приводит к увеличению количества левшей в данных выборках ( Bacan, Dibb, Reed , 1973; Satz , 1972; 1973; Satz, Orsini, Saslow, Henry , 1985). Целый ряд работ показывает наличие как достаточно большого числа леворуких, так и вариаций в распределении латеральных признаков и своеобразие ФАМ в разных нозологических группах, что связывается с пренатальными поражениями мозга в ранних периодах онтогенеза.

Уже отмечалось, что в целом теории происхождения леворукости учитывают различные аспекты: наследственные, исторические, социокультурные, геоэкологические и др. ( Спрингер, Дейч , 1983). В отечественной науке также представлены различные взгляды на природу происхождения леворукости ( Брагина, Доброхотова , 1981; Геодакян , 1993). В одной из последующих работ представлена новая концепция леворукости, позволяющая связать между собой три фундаментальных явления: эволюцию, пол и латеральность ( Геодакян, Геодакян , 1997).

Вместе с тем, анализируя проблему происхождения леворукости и роль наследственности в формировании мануальной асимметрии, Т.М. Марютина отмечает, что "несмотря на значительное число исследований в этой области, в настоящее время не существует общепринятой генетической модели, объясняющей феномены латерализации руки и центров речи. Имеются также факты, которые трудно объяснимы всеми генетическими моделями" ( Марютина , 1999, с. 81). Автор делает вывод, что "наиболее полная генетическая модель латерализации должна предусматривать возможность объяснения дифференцированных вариантов асимметрии по разным парным органам" ( там же , с. 82).

Первое обширное исследование взаимосвязи рукости с чертами темперамента было проведено психологами Мичиганского университета во главе с Э. Харбургом ( Harburg, Roeper, Ozgoren, Fildstain , 1981). Всего было исследовано 1153 мужчин и женщин, из них 119 леворуких. Обследуемые были разбиты на две возрастные группы: в первую вошли испытуемые от 18 до 39 лет, во вторую – от 40 до 70 лет. Рукость выявлялась с помощью показателя инвертированности письма. Для определения черт темперамента использовался опросник EASI Басса – Пломина и опросник Айзенка. Первый включает в себя 4 независимых фактора: эмоциональность, активность, социабельность, импульсивность. В исследовании применялся модифицированный вариант этого теста, в котором с помощью кластерного анализа были выделены дополнительные подшкалы.

Обработка результатов позволила установить в первой возрастной группе у леворуких мужчин достоверное преобладание высоких показателей по фактору "общей эмоциональности", а также в подшкалах "страх" (боязливость, подверженность страхам) и "гнев" (эмоциональная несдержанность). Было отмечено также достоверное снижение показателей по шкалам "социабельность" (социальная адаптированность), "выдержанность" (уровень самоконтроля) и по шкале "экстраверсия" опросника Айзенка. Среди женщин первой возрастной группы достоверные различия у леворуких были выявлены только по фактору "общей эмоциональности", что свидетельствовало о большей эмоциональности леворуких женщин по сравнению с праворукими. Во второй возрастной группе у леворуких женщин была выявлена большая экстравертированность по Айзенку, среди мужчин различий выявлено не было.

Как уже отмечалось в главе 1, результаты исследования позволили установить связь между леворукостью и темпераментом, особенно среди лиц молодого возраста. В целом, леворукие оценивали себя более эмоциональными и в то же время социально менее адаптированными по сравнению с праворукими. Выявленные корреляции авторы пытаются объяснить фрустрирующим воздействием на леворуких праворукой социокультуральной средой, что приводит к нарушениям в развитии личности. В качестве другого объяснения предполагается, что генетически обусловленная повышенная эмоциональность леворуких усиливается негативным социальным отношением к ним со стороны праворукой среды. Это может индуцировать еще большую эмоциональность и вызывать ответные антисоциальные реакции, злоупотребление алкоголем. Исчезновение корреляций между рукостью и темпераментом в старшей возрастной группе авторы объясняют постепенно происходящим процессом социальной адаптации леворуких после 40 лет. Авторы отмечают также трудности исследования леворуких, поскольку в процентном отношении их значительно меньше праворуких.

Приведенная литература свидетельствует о том, что леворукие, как лица с более выраженным преобладанием правополушарных функций, обнаруживают большую художественность и эмоциональность по сравнению с праворукими, что может влиять на профессиональный выбор ( Shattel-Nauber, O\'Reilly , 1983).

Существующие наблюдения также показывают значительное накопление леворуких индивидов (до 50 % и выше) среди артистически одаренных лиц ( Антюхин , 1985). При анализе индивидуально-психологических особенностей отмечается связь леворукости с повышенной тревожностью и эмоциональной нестабильностью ( Orme , 1970; Нicks, Pellegrini , 1978 а ). Левши и амбидекстры обнаруживают также большую полезависимость ( Silverman, Adevai, Mc Gough , 1966; Newland , 1984) и более низкие показатели локуса контроля по сравнению с праворукими ( Нicks, Pellegrini , 1978 b ).

Вместе с тем, существует немало противоречий в результатах исследований леворуких. При исследовании категориального восприятия (с помощью методик Гранта и Берга) установлено, что леворукие дети в первую очередь ориентируются на признаки формы и цвета ( Карпенко, Карпенко , 1985). Ряд работ свидетельствуют о наличии у леворуких когнитивного дефицита ( Hardyck, Petrinovich, Goldman , 1976). Вместе с тем, другие авторы в обзоре литературы по когнитивным способностям леворуких отрицают указанное положение ( Sunseri , 1982).