Всего за 366 руб. Купить полную версию

Развитие эмоций и социального поведения. У всех животных, не исключая и человека, центры основных эмоций (удовольствие, неудовольствие, гнев, страх) располагаются в промежуточном мозге (вспомните крысу, которая так любила раздражать свой гипоталамус, что готова была умереть ради этого с голоду). Однако активность лобной коры подавляет гипоталамус со всеми его удовольствиями и неудовольствиями. Подавляет просто фактом своего существования и своей активности. Подобное положение дел не означает, впрочем, что передний мозг лишен своих маленьких радостей. В лобной коре обнаружены участки, стимуляция которых вызывает у живых существ приятное чувство, оно не столь сильное как идущее от гипоталамуса, но оно существует. Говоря психологическим языком, интеллектуальная и творческая деятельность должна доставлять человеку удовольствие, не такое, правда, сильное, как хорошо прожаренная котлетка после разгрузочного дня. Впрочем, все зависит от соотношения активности коры и гипоталамуса, может быть, когда-нибудь у кого-нибудь решенная задача вызовет и большую радость, чем котлета. Если функциональное развитие фронтальных отделов мозга продолжится.

Роль лобных долей в генерации эмоции подчеркивал П.В.Симонов, определяя ее как информационную [40]. У высших животных, а тем более у человека, эта роль много шире. Исследованиями в области нейропсихологии была показана связь передних отделов головного мозга не только с интеллектуальными, но и личностными особенностями человека. Даже легкие повреждение лобных долей необратимо разрушают эмоциональную сферу человека, исчезают тонкие и сложные эмоции, человек становится грубым, невыдержанным, агрессивным, не способным на привязанность и нежные отношения [48]. Именно с лобной корой связано усложнение и развитие эмоциональной сферы человека, возникновение у него с одной стороны, тонких дифференцированных переживаний (чувство любви, различное в своих аспектах – любовь к ребенку, отличается от любви к супругу, отличается от любви к котенку, от любви к родителям), сложных чувств (светлая печаль), и, наконец, интеллектуальных эмоций.

В филогенезе формирование коры больших полушарий, еще до возникновения интеллекта, было связано с регуляцией социального поведения животного. Известно, что удаление зачатков коры больших полушарий у рыбы никак не влияет на ее индивидуальное поведение, рыба продолжает плавать, активно кормиться, охотиться на червяков, выметывать икру в положенное время. Только у нее разрушается социальное поведение. Такая рыба перестает обращать внимание на своих сородичей и покидает стаю, потому что механизмы, обеспечивающие ее нужду в себе подобных, необратимо разрушились вместе с передними отделами головного мозга.

В антропогенезе одним из факторов обеспечивающих развитие нервной системы стало сокращение числа одновременно рождаемых детенышей [46]. Это способствовало увеличению периода детства (до наступления половой зрелости) и продолжительности материнского ухода. Прогрессивность этого явления обычно объясняется увеличением времени для обучения детеныша, на самом деле это не совсем так; в то время детенышей еще нечему было учить столько времени. Как нам кажется, здесь более важным для эволюции оказался тот факт, что возрастание периода материнского ухода способствовало развитию социальности, развитию отношений между матерью и детьми (усложнялись отношения между родителями и растущими потомками, появлялись более сложные формы отношений, возникала дифференцировка эмоций, испытываемых к последнему поколению детей и к первым, уже подросшим и т. д., становилась значимой роль отца и т. д.). Асоциальное поведение регулируется все тем ми же передними отделами больших полушарий. Поэтому развитие социальности сопровождалось функциональным и морфологическим усложнением головного мозга, который в свою очередь становился субстратом будущего развития интеллекта.

Наконец, последний ароморфоз человечества, который "вывел человека разумного в люди" (обеспечил интеллектуальные преимущества кроманьонцу перед не менее разумным, но жестоким каннибалом – неандертальцем) – было появление альтруизма. Еще Ч. Дарвин писал, что общества, которые имели наибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны были процветать больше и оставить после себя более многочисленное потомство. "В основе возникновения Человека разумного как вида лежат альтруистические наклонности, определявшие преимущество их обладателей в условиях коллективной жизни" [54].

Итак, еще один способ развития лобных отделов коры больших полушарий и возможной активации резервных способностей человека – это совершенствование и усложнение социального и наряду с ним эмоционального поведения людей. С этим тезисом редко кто спорит, но никто и не может предложить, какой еще аспект социальности надо развить, чтобы вскарабкаться на следующую ветку эволюционного древа. Потому что многое уже было; было создание семьи, было разрушение семьи, была частная собственность и обобществлялась частная собственность, о государствах я и не говорю. Может быть, перспективы в этом направлении связаны с возникновением и развитием дивергентного чувствования, понятия, введенного нами по аналогии с дивергентным мышлением и характеризующее усложнение эмоционального мира личности. Дивергентное чувствование способно создавать "единое душевное пространство", где исчезают на некоторое время границы между внутренним и внешним, между Я и Другим. На глубинном уровне дивергентное чувствование обеспечивает пространство единения для Себя и Другого, представляя сложное множественное Я, расширяющееся за счет включения в себя Других. Как показало наше исследование, на уровне реального взаимодействия дивергентно чувствующие люди демонстрируют альтруистичный стиль взаимодействия, а в художественном творчестве у них проявляется глубинный архетип Братства. Подробнее перспективы развития дивергентного описаны в другой нашей статье.

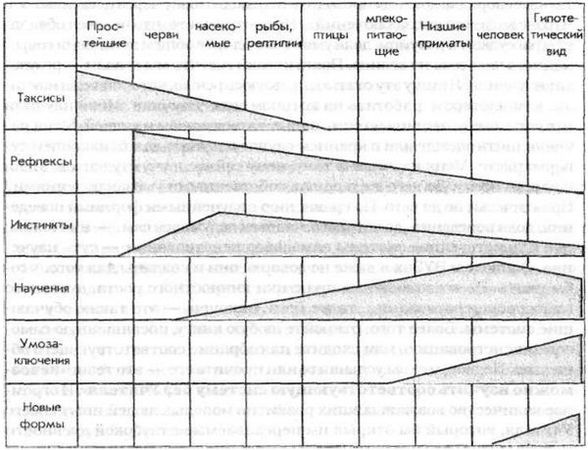

Способ третий – развитие форм индивидуального поведения. И последнее, на чем нам бы хотелось остановиться в этом разделе, – это эволюция поведения. Принято различать пять уровней поведения по мере их усложнения: таксисы, рефлексы, инстинктивное поведение, научение и умозаключения (рассудочная деятельность). Ниже мы приводим упрощенную схему Детье и Стеллара [по 9], дополненную характеристиками гипотетического нового вида. Смотри таблицу 1.

Таблица 1. Уровни поведения и эволюция.

Развитие идет волнами. В процессе эволюции живых существ одни формы поведения постепенно уходили со сцены, а другие приходили им на смену. В частности, врожденные стереотипные реакции (таксисы, потом рефлексы и даже инстинкты) все больше и больше вытеснялись приобретенными формами поведения (научениями и рассудочной деятельностью). Каждая форма поведения начинается как случайность у менее развитых видов, потом у следующих видов набирает силу и, наконец, достигает максимума, чтобы потом пойти на спад. Так зачатки инстинктов появились у червей, у насекомых достигли максимума, а потом их вклад в поведение стал уменьшатся, хотя даже у человека он еще весом. Пик научения, как нам кажется, приходится на человека. Практически все наше поведение – приобретенный опыт, результат обучения. Это особенно заметно, если сравнить современного человека с детьми-маугли, воспитанными зверями, которых, действительно, ничему не учили.

С развитием цивилизации доля научения только возрастает. Обязательное среднее образование. ВУЗ. Современные люди, достигшие маломальского положения в обществе, учатся едва ли не всю жизнь. Специалисты (самые многочисленные учителя, медики и все прочие) в обязательном порядке должны проходить переподготовку через несколько лет. Что же касается умозаключений… Не смотрю на то, что человек обладает и рассудком и разумом, доля умозаключений в общем поведении современного человека не велика. Практически все, что мы делаем – результат научения. Я пишу эту статью, пользуюсь речью, которой меня научили, компьютером, работать на котором меня научили. Меня научили готовить пишу, правильно есть, пользоваться ножом и вилкой. Меня научили шить одежду или в крайнем случае покупать ее в ближайшем супермаркете. Меня научили и тому, чему сейчас я учу студентов. Меня научили всему. До чего же я дошла собственными умозаключениями? Практически не до чего. По сравнению с заученными формами поведения, доля поведения, до которого, человек додумался сам, – ничтожна. Существующие системы самосовершенствования – суть научение. О школе и ВУЗах я даже не говорю, они и созданы для того, чтобы учить. Но всевозможные практики личностного роста, духовного самосовершенствования, та же йога, наконец, – это также обучающие системы. Более того, откройте любую книгу, посвященную самосовершенствованию, или сходите на собрание соответствующего общества. Первое, что вы услышите или прочитаете – это тезис "невозможно изучить соответствующую систему без Учителя". И огромное количество возжаждавших развития молодых людей ищут своего Учителя, который бы открыл им передаваемые с глубокой древности тайны пути. В противоположном случае (тут все враждующие между собой учения сходятся) ничего вы не познаете, ничего не разовьете и будете блуждать в опасной темноте.