СИТУАЦИЯ

Мама смотрит любимое ток-шоу по телевизору. К ней подходит ребенок и начинает, перекрикивая телевизор, что-то ей говорить. Что сделает мама?

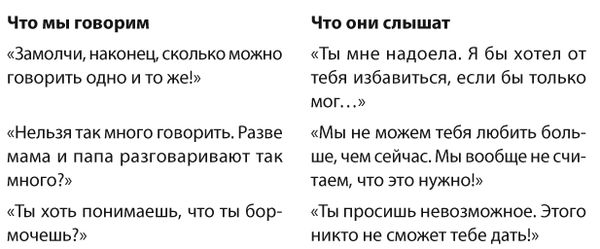

Неправильно

"Помолчи, я не слышу, что говорят…"

Правильно

"Ты хочешь сказать что-то важное? Сейчас я выключу телевизор – и мы поговорим".

Ситуация 2. Желание говорить и потребность в любви

Пятилетняя Лора измучила родителей своей говорливостью. Особенно доставалось папе, который редко и недолго виделся с малышкой. Он – бизнесмен и вынужден ездить в командировки. Как только Лора видела папу, она бросалась к нему на шею, а потом буквально следовала по пятам. Однажды утром родители проснулись от того, что малышка пела за закрытой дверью спальни. Она не могла войти и напевала в дверную щель песенку про Новый год, хотя на дворе весна. Родили стали опасаться за психический статус ребенка: разговаривает без умолку, говорит что-то несвязное, все подряд, что в голову взбредет… На встрече психолог обратила внимание, что никто из родителей не держит ребенка за руку и не прижимает к себе, как будто Лора – чужая. "Вы боитесь заразиться от своего ребенка говорливостью? Но это не передается воздушно-капельным путем!" – засмеялась психолог и посадила Лору рядом с собой, обняв ее за плечи и лукаво заглянув в глаза. Рекомендации состояли в том, чтобы почаще проявлять любовь и обожание, в которых девочка нуждалась. Действительно, как только Лору стали обнимать и называть уменьшительно-ласкательными именами (Лорочка, Лорчонок, Лорусик), она стала затихать и с удовольствием играть с другими детьми в детском саду, а не стоять в сторонке в ожидании родителей.

Что происходит?

Родитель: "Ты странная, нас это пугает!"

Ребенок: "Это вы странные, не обнимаете и не целуете меня… Вы меня не любите!"

Комментарий

Болтливость может сообщать о том, что ребенок встревожен, у него нарушено чувство защищенности и активизирована потребность в любви. Если родители – люди сдержанные, целеустремленные, не тратят лишних слов, не проявляют нежности и любви ни к ребенку, ни по отношению друг к другу, ребенок растет в психологической изоляции. Нервное повторение всего, что ребенок знает, – это поиск ключика к сердцу родного человека, перебор вариантов наобум, а вдруг получится – и его проймет, заденет. Некоторые отцы боятся прослыть сентиментальными и зависимыми от любви маленькой дочки. Дети не понимают сложностей внутреннего мира взрослых. Они просто нуждаются в тепле, прикосновениях, ласке. Только тактильный контакт служит детям, да и всем остальным, подтверждением истинной любви и принятия. Иначе пройдет время, и вам ребенок ответит тем же. Он уже не будет болтать без умолку. Он просто не будет разговаривать, разочаровавшись навсегда.

СИТУАЦИЯ

Папа и мама отдыхают после работы и ужина, дочь играет в той же комнате и громко поет. Как реагируют на это родители?

Неправильно

"Ты странная! Нас это ужасает!"

Правильно

"Иди к нам, любимая девочка. Мы тебя сейчас обнимем и расцелуем!"

Ситуация 3. Мобильная связь повышает коммуникативность

Восьмилетний Сережа создавал проблемы на уроках спонтанными репликами. Если его не останавливать, то он будет говорить без конца, обращаясь то к одному, то к другому. Он был, в общем-то, незлым мальчиком, поэтому учительница сначала отнеслась к его болтливости как к особенности, которая пройдет. Но за два года обучения в школе мало что изменилось. Школьный психолог, получив сигнал от педагога, обратила внимание, что на каждой переменке Сережа созванивается с мамой. А мама на встрече заверила, что, если она не будет его контролировать, он совсем потеряет ориентацию в мире. "Он такой слабый, невнимательный, особенный, впечатлительный мальчик. Ему нужна поддержка, разве не так?" – "Может, это вам нужна поддержка, и вы его держите на волне своего нервного напряжения?"

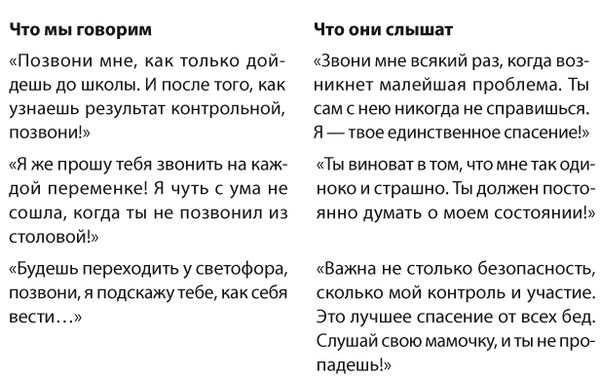

Что происходит?

Родитель: "Звони мне, как только возникнут проблемы!"

Ребенок: "Похоже, что у меня постоянно проблемы. Если бы не мама, я бы про них ничего не узнал бы. Как только другие живут?"

Комментарий

Дети, кажется, рождаются сегодня с гаджетами в руках. Мобильные телефоны в школах стали настоящим бедствием, и в парламенте всерьез разрабатывается закон, запрещающий ношение мобильных на занятия – почти как запрет на ношение оружия.

Исследования показывают, что мобильная связь снижает производительность в любой сфере, отвлекая от прямых обязанностей. Около 80 % разговоров не носят не то что обязательный, жизненно важный характер, но не несут никакой информации, кроме присутствия в жизни другого человека. Так в общении удовлетворяется невротическая потребность в принятии, любви, поддержке, желание быть кому-то нужным. Такая потребность удовлетворяется и в общении мам с детьми. Непрерывная психоэмоциональная связь стимулируется, а самостоятельность – подавляется. Снимается речевой контроль, повышается спонтанность речи . Ребенок говорит все подряд, особо не задумываясь о том, какой эффект производят его сообщения. Напомним, что в далекие времена, когда не было мобильных, да и стационарные телефоны были не у всех, родители обсуждали школьные проблемы до и после занятий, делегируя ответственность ребенку за учебу и поведение. Подтверждать потребность друг в друге можно и за пределами социальных ситуаций, в которых все ведут себя солидарно, учитывая нормы и правила.

СИТУАЦИЯ

Мама наставляет сына, дает ему мобильный телефон. Как она может это сделать?

Неправильно

"Звони, как только возникнут проблемы!"

Правильно

"Ты знаешь, мобильная связь нужна в новых или сложных ситуациях. А в школе же все свои. Если что, помогут, ответят на вопросы… Я спокойна за тебя!"

Почему они все время говорят?

1. Они говорят, во-первых, потому что им это нравится. Детям нравится делать то, что у них получается. Кроме того, они заметили уже, как радуются родители их способности рассказывать длинные истории.

2. Речь изначально – способ привлечь внимание к себе, к своим проблемам. Как только родители услышат голос ребенка, они сразу бросают все свои дела и мчатся ему навстречу. Речь позволяет находиться в контакте со взрослыми.

3. Особо говорливыми бывают дети, которым как раз и уделяют слишком много внимания, сверхопекаемые. Окруженные воспитателями, они получают дополнительные возможности потренировать свои речевые навыки. А вместе с частыми контактами привыкают и к повышенному вниманию, обожанию, восторгу. Если в семье культ ребенка, то и в своей речевой деятельности он не столько общается, сколько демонстрирует свое присутствие, собирая похвалы и подбадривания.

4. Серьезной причиной вербализма – особенности развития с повышенной речевой активностью – является асимметричное развитие полушарий головного мозга, опережение речевых центров. Главная сопутствующая проблема вербализма – слабые и неустойчивые смысловые связи, отставание в развитии мышления. Ребенок может повторить и запомнить слова и целые тексты, за которыми не стоит никаких образов. Беспредметная пустая речь – вот что расстраивает родителей больше всего. Эта проблема аукается уже в школе, когда требуются сообразительность и самостоятельность мышления, а не приблизительные ответы и речевой энтузиазм. В старой психиатрии даже был термин для обозначения людей, у которых за богатой речью скрывается низкий интеллект, – салонные олигофрены.

5. Ребенок может вести себя расторможенно, суетливо, громко и в ситуации стресса. Этот переход от обычного поведения к нервному, реактивному состоянию возбуждения (моторного и речевого) легко заметить родителю. Например, посмотрев новости о теракте, ребенок может представить себя в эпицентре взрыва и прийти в необычайное беспокойство. Вот почему психологи просят не смотреть новости в присутствии детей. Эта информация для взрослых. Точно так же возбудить ребенка может страшный сон. То есть необязательно в семье должна быть тяжелая атмосфера, чтобы ребенок рос в стрессе. Стрессогенным фактором может стать неожиданный посторонний стимул.

6. Дети людей "речевых" профессий отличаются яркой, образной речью. Они говорят, как на публику, любят выступать и понимают, что речь – это их "фишка", преимущество перед другими детьми. Возможно, за это их любят? И потом, они хотят быть похожими на родителей, наблюдая за их публичными выступлениями и триумфом на сцене. Но дома дети актеров, журналистов, учителей могут замолкать и вести себя, как все дети.

7. Ребенок, который перебивает взрослого, может быть просто невоспитанным. Ему никто не сказал, что взрослых перебивать нельзя. Более того, он не понимает, почему он говорит и никто не обращает внимания.

8. Поскольку сегодня дети подолгу остаются одни, то их желание говорить иногда определяется тем, что они очень скучают по общению, по живой человеческой реакции и теплу.