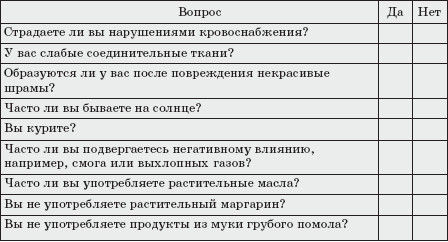

Если на большинство вопросов вы ответили "нет", то ваш организм в достаточной степени обеспечен витамином Е.

Обработка результатов и выводы.

Проанализируйте результаты тестовых заданий и сделайте вывод о степени обеспеченности вашего организма витаминами, макро– и микроэлементами.

Литература

1. Држевецкая И. А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы. – М.: 1994.

2. Хрипкова А. Г. Возрастная физиология. – М.: 1978.

3. Хрипкова А. Г., Леонтьева Н. Н., Маринова К. В. – Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: 1990.

Общие закономерности адаптивного процесса

Тема: Климатическая адаптация

Цель: выявить реакции адаптации к высоким температурам и высокогорью.

Оборудование: секундомер, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального давления, горячая вода, кристаллизатор, лабораторные животные (крысы, мыши), насос Камовского, барокамера, вазелин.

Теоретическое введение

1. Что такое среда обитания?

2. В чем заключается классификация сред обитания человека в соответствии с широтой местности?

3. Какова взаимосвязь среды обитания человека и его хозяйственной деятельности?

4. Каким может быть результат внедрения человеческих сообществ в природные экосистемы? (Состояние устойчивого или динамического равновесия).

5. Какие типы адаптации человеческого организма к факторам среды вы знаете?

6. Какое влияние оказывает климат на состояние здоровья?

Современный человек живет в самых разнообразных климатических условиях. В условиях высокогорья организм человека подвергается особому комплексу природных и социальных факторов внешней среды. Наиболее специфическими и значимыми факторами гор, влияющими на физиологические функции и психическое состояние человека, являются снижение атмосферного давления и связанное с ним падение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе.

Горный рельеф обычно делят на 4 типа: низкогорье (от 200–500 до 1000–1400 м над уровнем моря); среднегорье (от 1000–1400 до 1800–2500 м); высокогорье (от 1800–2500 до 3500–4500 м); сверхвысокогорье (от 3500–4500 м над уровнем моря и выше). Классификация горных уровней отражает своеобразие климато-географических особенностей различных горных регионов, а также разную толерантность людей к гипоксической гипоксии.

Гипоксическая гипоксия – это кислородная недостаточность, возникающая в организме при понижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе – подъеме на высоту, вдыхании воздуха с низким содержанием кислорода и др. Различают острую и хроническую гипоксию. Острая гипоксия возникает при резком уменьшении доступа кислорода в организм (в течение нескольких секунд, минут или часов); например, при помещении исследуемого в барокамеру, откуда откачивается воздух, разгерметизации летательных аппаратов, отравлении окисью углерода, остром нарушении кровообращения или дыхания. Хроническая гипоксия возникает после длительного пребывания в горах или в любых других условиях недостаточного снабжения кислородом.

Эффективное приспособление организма к воздействию комплекса факторов гор и прежде всего гипоксической гипоксии обеспечивается вовлечением в этот процесс многих функциональных систем (в первую очередь газотранспортных: дыхания, кровообращения, крови), специфически реагирующих на гипоксемию (снижение содержания кислорода в крови) и тканевую гипоксию (снижение содержания кислорода в тканях и клетках).

Предварительная адаптация к гипоксии увеличивает мышечную работоспособность. Этот феномен используется при тренировке спортсменов на умеренных высотах для повышения их спортивных показателей. Тренировка в условиях барокамерной и высокогорной гипоксии используется и для профилактики ряда заболеваний человека, в том числе болезней системы крови (анемия), органов сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь) и других висцеральных систем.

Работа 9

Исследование физиологических механизмов адаптации к условиям высокогорья

Изучение общих механизмов адаптации к условиям высокогорья возможно на лабораторных животных. С этой целью барокамеру соединяют с насосом Камовского. В барокамеру помещают лабораторное животное.

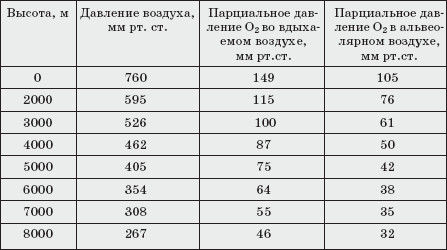

Понаблюдайте за поведением животного в условиях нормального атмосферного давления. Отметьте характерные черты ориентировочного безусловного поведения. Подсчитайте частоту дыхательных движений за 10 с. Затем начинайте откачивать воздух, отмечая показания барометра в камере. Регистрируйте изменение поведенческих реакций при давлении, соответствующем определенным высотам (см. таблицу). Подсчитайте частоту дыхательных движений в условиях среднегорья и высокогорья. Отметьте изменение микроциркуляции крови по окраске ушных раковин. Зафиксируйте, на какой высоте (при каком давлении воздуха) происходит нарушение процессов адаптации к условиям гипоксии и пониженного атмосферного давления. Наблюдайте процессы реадаптации по мере обратного повышения атмосферного давления.

Атмосферное давление, парциальное давление вдыхаемого кислорода и парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе у людей на различных высотах над уровнем моря

Обработка результатов и выводы

Начертите кривую дыхательных движений по мере "подъема" животного на высоту. Сделайте соответствующие выводы.

* * *

Внутренняя температура тела регулируется центральной нервной системой. В условиях жаркого климата терморегуляция в значительной мере определяется скоростью теплоотдачи через кожу. Эта скорость зависит от интенсивности кровотока в сосудах кожи и от импульсов, поступающих по нервным волокнам к потовым железам. Значительного увеличения кровотока в условиях, когда организму необходимо максимально повысить теплоотдачу (например, при тепловом ударе), можно достигнуть только увеличением количества крови, выбрасываемой сердцем в аорту. Поэтому даже при отсутствии двигательной активности у человека при повышении температуры окружающей среды возрастает частота сердечных сокращений и систолический объем крови.

Работа 10

Исследование реакций адаптации организма к высоким температурам

В данном эксперименте выявляют реакцию центра терморегуляции и вегетативной нервной системы на интенсивное тепловое раздражение одной руки. При этом для поддержания постоянства внутренней температуры тела должна увеличиться теплоотдача. Необходимые для этого приспособительные реакции системы кровообращения оценивают, измеряя частоту сокращений сердца, кровоток в руке и температуру кожи. В течение всего опыта измеряют внутреннюю температуру, а также наблюдают за уровнем потоотделения и окраской кожи. В идеальном опыте все эти показатели регистрируют и сопоставляют между собой, измерив их у одного испытуемого. Разумеется, в течение какого-то периода необходимо проводить контрольные наблюдения, чтобы установить исходные значения. Однако для такого эксперимента требуется минимум 6 наблюдателей, и при проведении лабораторных занятий лучше ограничиться регистрацией только некоторых параметров.

Перед проведением опыта у 2–3 испытуемых из разных климатических зон в состоянии покоя в течение нескольких минут на одной руке измеряют через каждую минуту систолическое и диастолическое давление и пульс до тех пор, пока показания не станут стабильными. Частоту пульса у запястья подсчитывают за 10 сек., полученный результат умножают на 6.

Затем другую руку испытуемого погружают до кисти на 1 мин в кристаллизатор с горячей водой, t = 50-6 °C. Через 30–60 с после этого измеряют систолическое и диастолическое давление.

Кроме того, на ощупь или при помощи специального прибора подсчитывают частоту пульса. После того, как руку вынут из воды, делают измерения через каждую минуту до тех пор, пока все измеряемые величины не вернутся к исходному уровню.

Запишите со слов испытуемого, какие ощущения он испытывал и насколько сильной была боль. У молодых людей систолическое давление может повышаться на 20–30 мм рт. ст... Люди, привыкшие к жаркому климату, проявляют менее значительную реакцию и испытывают менее сильную боль.

Температуру кожи у испытуемого измеряют в течение всего эксперимента. Для этого на лбу, на тыльной стороне руки и на кончике пальца испытуемого рисуют чернилами по кружку. Через каждые 3 мин электрическим термометром измеряют в этих точках температуру.

Температуру тела измеряют при помощи медицинского термометра в полости рта. Через каждые 2 мин записывают показания термометра, стряхивают его и снова дают испытуемому.

Наблюдая за кожей лица испытуемого, отмечают момент начала и окончания потоотделения.

Отмечают также изменения цвета лица и рук испытуемого.

Обработка результатов и выводы

Постройте график по всем полученным результатам. Сделайте вывод о влиянии климата на диапазон адаптивных возможностей.