Работа 5

Изучение влияния экотоксикантов на организм человека

При оценке социально-экономических условий жизнедеятельности людей в антропоэкосистемах учитывается один из важнейших критериев – условия питания населения. Важными факторами, влияющими на качество пищи, являются технология выращивания пищевых продуктов, способы их хранения, переработки, доставки потребителям, в том числе организация торговли, приготовление пищи, ее калорийность, пищевая ценность, регулярность питания, организация общественного питания и т. д.

Многочисленные примеры повышенного содержания в продуктах растительного происхождения и животноводческой продукции радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов, нитритов, нитратов показывают, насколько качество пищевых продуктов зависит от условий выращивания сельскохозяйственной продукции, рационов питания сельскохозяйственных животных и как важно учитывать это обстоятельство в антропоэкологических исследованиях.

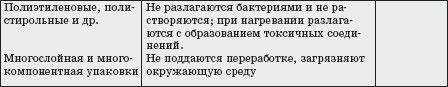

Изучите содержание таблиц 1 и 2. Дополните последнюю графу таблицы 2 рекомендациями по защите от опасных веществ.

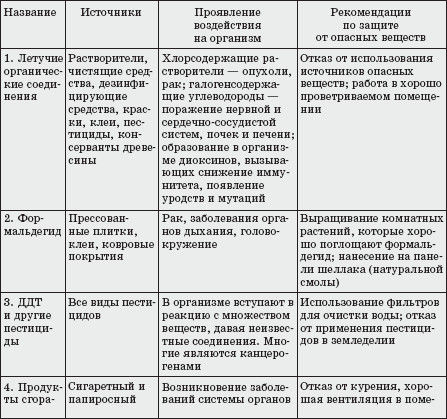

Таблица 1

Основные экотоксиканты окружающей среды

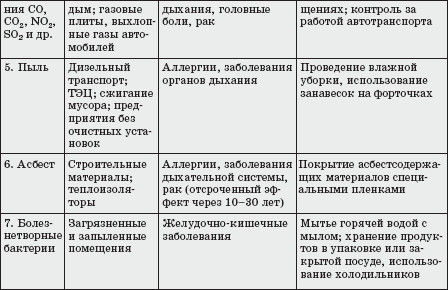

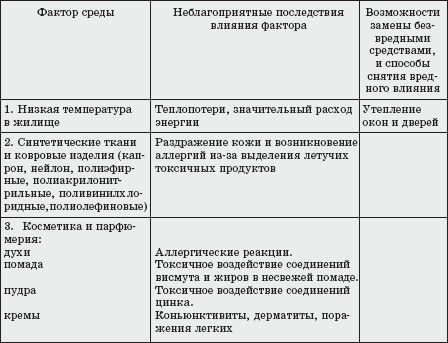

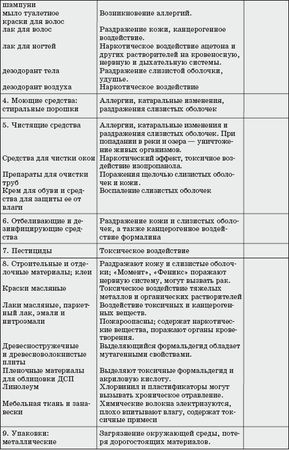

Таблица 2

Способы улучшения экологической обстановки в вашем доме

Обработка результатов и выводы

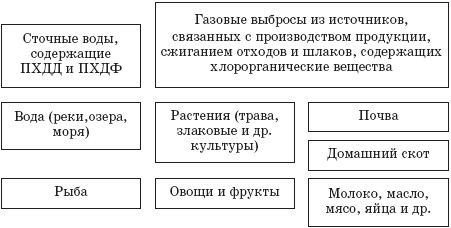

Вычертите схему поступления ПХДД и ПХДФ (полихлорированные диоксины, дибензофураны) в организм человека по пищевой цепи:

Опишите абиотические, биотические и антропогенные факторы среды двух-трех районов или городов с самым высоким уровнем заболеваемости и сделайте соответствующие выводы.

Литература

1. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. – М.: 1998.

2. Арский Ю. М., Данилов-Данильян В. И., Залиханов М. Ч., Кондратьев К. Я., Котляков В. М, Лосев К. С. Экологические проблемы: Что происходит, кто виноват и что делать? – М: 1997.

3. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. – Новосибирск: 1985.

4. Кадмий: экологические аспекты / ВОЗ. – М.: Медицина, 1994.

5. Таланов Г. А., Хмелевский Б. Н. Санитария кормов: Справочник. – М.: 1991.

6. Федоров Л. А. Диоксины как экологическая опасность: ретроспектива и перспективы. – М.: 1993.

Питание. Зависимость качества пищи от среды обитания и способов хранения продуктов питания

Тема: Продукты питания, их качественная характеристика

Цель: определить содержание соланина в картофеле, концентрацию щавелевой кислоты в меде.

Оборудование и реактивы: клубни картофеля, 96 %-ный этиловый спирт, 1 %-ный раствор уксусной кислоты, 5 %-ный раствор аммиака, 1 %-ный раствор аммиака, колбы на 300–500 мл, воронка Бюхнера, обратный холодильник, водяная баня, фарфоровая чашка, мед, 10 %-ный раствор хлорида кальция, перманганат калия, 10 %-ный раствор серной кислоты.

Теоретическое введение

1. Назовите основные пути проникновения токсичных веществ из окружающей среды в организм человека.

2. Какие источники загрязняющих веществ наиболее опасны для человека?

3. Каковы последствия воздействия экотоксикантов на организм человека?

4. Что такое химические катастрофы?

5. Дайте рекомендации по защите от опасных веществ.

Среди всей совокупности факторов, определяющих качество жизни, питанию принадлежит очень важная роль. Человек может защитить себя от экстремального климата и непогоды, может переменить место жительства, сменить работу и семью, но ему некуда уйти от ежедневного потребления пищи. За 80 лет жизни это около 90 000 приемов пищи (60–70 т различных продуктов). Вещества пищевых продуктов составляют основную часть потока энергии; они определяют самое тесное общение человека с внешней средой, которая как бы проходит через организм, создавая его внутреннюю среду. Сложный пищевой поток состоит из тех же элементов, что и планета, в нем сотни тысяч природных веществ.

Нарушение химического равновесия окружающей среды, условий хранения урожая может привести к повышенному содержанию вредных веществ в продуктах питания. Таковы, например, соланин в картофеле и щавелевая кислота в меде.

Работа 6

Определение содержания вредных веществ (соланина) в картофеле

Качественную оценку присутствия соланина в клубнях картофеля позволяет сделать проба по В. Н. Ниловой. С клубня картофеля делают несколько срезов толщиной 1 мм: 1) от верхушки до основания по оси, делящей клубень на равноценные половинки; 2) поперечные – у основания и у верхушки клубня; 3) с боков; 4) в участках около глазков. Срезы помещают на часовое стекло или в фарфоровую чашку. На них наносят по каплям сначала крепкую уксусную кислоту (80–90 %-ный раствор), а затем концентрированную серную кислоту и несколько капель 5 %-ной перекиси водорода. Почти немедленно на местах среза, содержащих соланин, появляется интенсивное темно-малиновое или красное окрашивание.

Количественное определение содержания соланина проводят следующим образом.

Навеску в 30–50 г сухого, тонко размолотого клубня или ботвы картофеля экстрагируют несколько раз в 100–150 мл спирта на водяной бане в колбе на 300–500 мл, соединенной с обратным холодильником; кипящим 96 %-ным спиртом экстрагируют полчаса при частом взбалтывании. Через полчаса колбу охлаждают и содержимое фильтруют через воронку Бюхнера в бунзеновскую колбу. Осадок вновь помещают в колбу и экстрагируют в 100–150 мл спирта. Эту операцию выполняют 3–4 раза. Все спиртовые вытяжки сливают вместе.

Колбу со спиртовой вытяжкой помещают на водяную баню, и спирт отгоняют почти досуха. Остаток растворяют в 150 мл воды, подкисленной уксусной кислотой. Получившийся раствор центрифугируют, центрифугат сливают, остаток снова заливают 1 %-ным раствором уксусной кислоты, взбалтывают и опять центрифугируют, промывание делают еще раз, центрифугаты соединяют.

К кислому центрифугату постепенно приливают 5 %-ный раствор аммиака до щелочной реакции на лакмус и нагревают 30 мин на кипящей водяной бане. Выпадает хлопьевидный осадок соланина. Если за время нагревания аммиак улетучился, то необходимо его добавить.

Выпавший соланин центрифугируют, осадок растворяют в спирте, отфильтровывают, затем отгоняют спирт, осадок растворяют в подкисленной воде и после центрифугирования осаждают аммиаком. Такую чистку делают 2–3 раза. Последний раз соланин фильтруют через маленькие, предварительно высушенные до постоянной массы фильтры. Осадок на фильтре промывают 1 %-ным раствором аммиака. Затем фильтры с осадком соланина высушивают в весовых стаканчиках при 100-105С и взвешивают.

Обработка результатов и выводы

По массе пробы рассчитайте процентное содержание соланина и сделайте вывод о качестве картофеля.

Работа 7

Определение содержания щавелевой кислоты в меде

Методика определения щавелевой кислоты в меде основана на выделении щавелевой кислоты из меда раствором хлорида кальция с последующим растворением осадка соли в серной кислоте и титрованием его раствором перманганата калия. Чувствительность метода 10 мг/кг.

В мерный цилиндр помещают 40 г меда, доливая теплую дистиллированную воду (40 °C) до объема 50 мл, добиваются получения гомогенной смеси, затем все переливают в большую центрифужную стеклянную пробирку, добавляют туда 5 мл 10 %-ного раствора хлорида кальция и помещают в водяную баню при 60 °C на 10 мин.

После прогревания пробирку со смесью центрифугируют при 3000 об/мин в течение 10 мин, осторожно сливают надосадочную жидкость, приливают 30 мл дистиллированной воды для промывания осадка и повторно центрифугируют. Слив надосадочную жидкость, осадок растворяют в 10 мл 10 %-ной серной кислоты.

Пробирку с растворенным осадком нагревают в водяной бане до 80 °C, испытуемый раствор переливают в коническую колбу и титруют 0,01 N раствором перманганата калия до розового окрашивания, сохраняющегося в течение 20–30 с. Во время титрования температура реагирующей смеси должна быть 80 °C. Одновременно при тех же условиях титруют 10 мл 10 %-ного раствора серной кислоты (контроль).

Обработка результатов и выводы

Рассчитайте содержание щавелевой кислоты в меде, учитывая, что 1 мл 0,01 N раствора перманганата калия, пошедшего на титрование испытуемой пробы и контроля, соответствует 0,45 мг щавелевой кислоты.

Оценку содержания щавелевой кислоты в меде проводят по формуле: