Клиническая картина и диагноз.

Заражение бычьим цепнем приводит к заболеванию – тениаринхозу. Больного беспокоят боли в животе, кишечные расстройства, изменение аппетита, головные боли, снижается кислотность желудочного сока.

Наиболее доступный и простой метод диагностики – опрос о выделении члеников, которое отмечается практически у всех зараженных лиц. Для повышения эффективности опроса демонстрируют препараты члеников. При положительном результате опроса больному предлагают принести в лабораторию выделившиеся членики, по которым уточняют диагноз. Некоторые лица, например дети, подростки, старики, работники пищевых предприятий, животноводы, могут скрывать от медицинского работника факт выделения члеников.

Из лабораторных методов применяют микроскопию перианального соскоба и испражнений с помощью нативного мазка, толстого мазка по Като, методов обогащения (хотя онкосферы в кале обнаруживаются далеко не всегда) (см. главу 10).

Профилактика.

Одним из важнейших звеньев в борьбе с тениаринхозом является выявление и обязательная дегельминтизация лиц, зараженных бычьим цепнем. Снимать с учета переболевших можно не ранее, чем через 6 мес. после лечения, на основе трех отрицательных результатов опроса, исследования кала и перианального соскоба. Выявление больных проводится учреждениями общей медицинской сети путем ежегодных опросов населения, особенно животноводов и владельцев крупного рогатого скота.

Комплекс профилактических мероприятий включает строительство туалетов на усадьбах и фермах, защиту корма скота от фекального загрязнения, недопущение подворного убоя скота, ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, санитарное просвещение населения, тщательную обработку мясных блюд с учетом, что финны погибают, если мясо заморожено до температуры – 12ºC или проварено не менее 2 ч.

Свиной цепень

Строение.

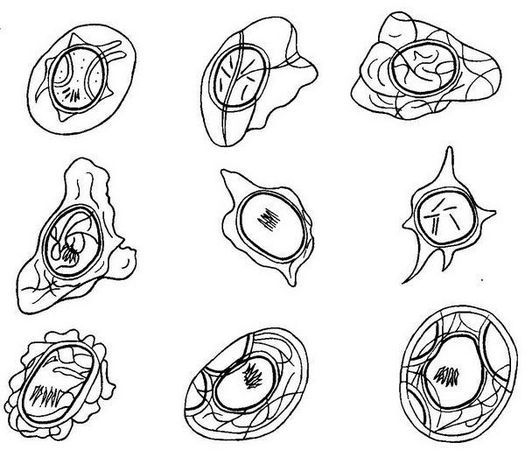

Свиной, или вооруженный, цепень Taenia solium внешне сходен с бычьим, но его длина не более На головке диаметром 0,6–2 мм, кроме 4 присосок, имеются крючья в количестве 22–32, за что он и получил название вооруженного цепня (рис. 5.9). Зрелые членики содержат около 50 тысяч яиц, они более короткие, чем у бычьего цепня, а матка имеет всего 8–12 боковых ветвей (см. рис. 5.9). Членики не обладают активной подвижностью.

Рис. 5. 10. Жизненный цикл свиного цепня.

1 - половозрелая особь в организме окончательного хозяина; 2 - членики и онкосферы в окружающей среде; 3 - цистицерк (финна) в организме свиньи (иногда человека).

Онкосферы свиного и бычьего цепней практически не отличимы.

Жизненный цикл.

Свиной цепень паразитирует в тонком кишечнике человека (в течение нескольких лет). Членики выделяются в окружающую среду с испражнениями (рис. 5.10).

Если онкосферы заглатываются свиньями (при поедании ими загрязненного корма или фекалий больного человека), то в мышцах этих животных через 2–2,5 мес развиваются финны, по строению напоминающие финны бычьего цепня (рис. 5.11).

Человек заражается при употреблении в пищу не подвергшегося достаточной термической обработке свиного финнозного мяса. В отдельных случаях человек может заразиться и онкосферами – через рот от больного или в порядке самозаражеиия (аутойнвазия) при попадании онкосфер в желудок из кишечника при рвоте, а также употреблении в пищу немытых овощей, выращенных при удобрении почвы необезвреженными нечистотами.

В результате заражения человека оикосферами свиного цепня в подкожной клетчатке, мышцах, глазах, головном мозге могут развиться финны (цистицерки), вызывая тяжелое заболевание – цистицеркоз.

Цистицерки имеют вид прозрачных пузырьков диаметром от просяного зерна до 1,5 см, заполнены прозрачной жидкостью. Внутри просвечивает белой точкой головка, имеющая такое же строение, как и у взрослого цепня. Формируются цистицерки в течение 2–4 мес. В организме человека цистицерки выживают несколько лет, в организме свиньи до двух лет, после чего погибают и обызвествляются.

Клиническая картина и диагноз.

Взрослый свиной (вооруженный) цепень вызывает сходное с тениаринхозом заболевание – тениоз.

С целью диагностики применяют осмотр выделившихся с фекалиями человека члеников и микроскопию кала (см. главу 10). Так как матка в члениках не имеет выводного отверстия, а сами членики в основном выносятся пассивно с испражнениями, то обнаружить яйца или онкосферы свиного цепня в кале еще труднее, чем при тениаринхозе. Поэтому при подозрении на наличие тениоза необходим тщательный опрос больного об отхождении члеников и многократные исследования кала.

Следует учитывать, что онкосферы бычьего и свиного цепней не различимы (рис. 5.12). В таком случае в лабораторном заключении указывают, что обнаружены онкосферы тениид (от названия семейства-тенииды, к которому относятся оба цепня). Соответственно, заболевание будет диагностироваться как тениидоз.

По характеру выделения члеников и их строению (членик сдавливают между двух предметных стекол и подсчитывают число боковых ответвлений матки) обычно удается дифференцировать тениаринхоз и тениоз (табл. 5.2). Окончательный видовой диагноз можно также поставить на основании изучения головок цепней, выделившихся при дегельминтизации.

Таблица 5.2. Отличия в строении члеников и головок бычьего и свиного цепней

| Признаки | Бычий цепень | Свиной цепень |

|---|---|---|

| Подвижность члеников | Подвижные | Неподвижные |

| Крючья на головке | Отсутствуют | Имеются в виде венчика в количестве 22–32 |

| Характер выделения члеников у больного | Активное, самопроизвольное, обычно вне акта дефекации | Пассивное, во время акта дефекации |

| Строение матки | По 18–36 боковых ветвей с каждой стороны среднего ствола матки | По 8–12 боковых ветвей с каждой стороны среднего ствола матки |

| Крючья на головке | Отсутствуют | Имеются в виде венчика в количестве 22–32 |

| Зрелые членики | ||

| длина, мм | 16–20 | 10–12 |

| ширина, мм | 4–7 | 5–6 |

| форма | Более вытянутая | Менее вытянутая |

Диагноз цистицеркоза ставится на основании клинических, рентгенологических и лабораторных данных (серологические методы исследования).

Профилактика.

Обязательное лечение выявленных больных. Важно соблюдение личной гигиены, в том числе лаборантами, с целью недопущения заражения онкосферами. Нельзя допускать загрязнение окружающей среды человеческими фекалиями и доступ к ним свиней. Рекомендуется закрытое содержание свиней.

Населению разъясняют опасность безнадзорного подворного убоя свиней и целесообразность ветеринарно-санитарной экспертизы мяса. Следует тщательно проваривать мясо, особенно не прошедшее ветеринарный контроль.

Карликовый цепень

Строение.

Карликовый цепень (Hymenolepis nanа) длиной 0,5–5 см (рис. 5.13). Состоит из лентовидного тела (стробилы), Шейки, головки.

На головке имеется 4 присоски и 20–30 крючьев в виде короны, которыми цепень прикрепляется к стенке кишечника. Стробила белого цвета, очень нежная и легко рвущаяся, состоит из множества мелких члеников. Зрелые концевые членики почти полностью заполнены яйцами, последние при разрушении члеников во множестве попадают в испражнения еще в кишечнике.

Яйца овальной или округлой формы, прозрачные, бесцветные (см. рис. 5.2, 5,14). Оболочка тонкая двухконтурная. Онкосферы (зародыши) округлые, занимают центральную часть яйца, прозрачны, бесцветны, имеют свою тонкую оболочку, а также 3 пары крючьев, расположенных под небольшим углом друг к другу или почти параллельно. Между оболочками яйца и онкосферы видны длинные прозрачные нити (филаменты от каждого полюса онкосферы отходят 6 нитей, они, как полагают, поддерживают зародыш в центре яйца.

Жизненный цикл.

Карликовый цепень паразитирует в тонком кишечнике человека, часто в сотнях и даже тысячах экземплярах, а в ряде случаев и в кишечнике грызунов (рис. 5.15).

Яйца выделяются с испражнениями зараженного человека. При нарушении правил личной гигиены яйца могут попасть на ручки дверей, горшки, игрушки, загрязняют руки, заносятся руками и мухами на пищу. Через рот яйца попадают в кишечник. Здесь онкосферы освобождаются от оболочек и проникают в ворсинки, где превращаются в личинок (цистицеркоиды). Спустя 4–6 сут цистицеркоиды разрушают ворсинки и выпадают в просвет кишечника, затем прикрепляются к кишечной стенке и в течение недели превращаются во взрослых цепней.

Яйца могут попадать в просвет кишечника и непосредственно из члеников цепня. Поэтому в ряде случаев происходит и внутрикишечное "самозаражеиие" (аутоинвазия), или точнее, повторное "самозаражение" (аутосуперинвазия) без выхода яиц в окружающую среду.

Клиническая картина.

Вызываемое карликовым цепнем заболевание – гименолепидоз – характеризуется расстройством пищеварительной и нервной системы.

При поражении кишечника наблюдаются боли в животе различного характера, неустойчивый стул, тошнота, ухудшение аппетита. При поражении нервной системы развиваются головные боли, нервозность, снижаются внимание и память. Возникает аллергия, которая проявляется зудящей сыпью, крапивницей, конъюнктивитом, вазомоторным ринитом и др.