Глава 5. Класс цестоды (cestoda)

Цестоды имеют плоское лентовидное тело (стробилу), состоящее из члеников (проглоттид). Длина тела и число членников у разных видов значительно варьирует. Головка, или сколекс, вооружена присосками, а у некоторых видов и крючьями (отряд цепней) или присасывательными щелями – ботриями (отряд лентецов). Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Все цестоды гермафродиты, большинство из них биогельминты.

В организме человека паразитируют представители нескольких десятков видов цестод. Болезни, вызываемые цестодами, называют цестодозы.

Широкий лентец

Строение.

Широкий лентец (Diphyllobotrium latum) был описан впервые К. Линнеем (1778). Это один из самых крупных паразитов человека, достигающий в длину до 10 м и более (рис. 5.1).

Головка, или сколекс, размером 3–5 мм, продолговато-овальной формы, сплющена с боков и имеет на узких сторонах две продольные присасывательные щели (ботрии), которыми лентец прикрепляется к стенке кишки.

Тело (стробила) состоит из множества члеников, ширина которых намного больше длины, что обусловило и название паразита. В центре зрелых члеников видно темное пятно в виде розетки – это матка, заполненная яйцами и имеющая выводное отверстие.

Яйца широкого лентеца сравнительно крупные – длиной до 75 мкм, серого или желтоватого цвета, с тонкой гладкой оболочкой, широкоовальной формы (рис. 5.2 на цв. вклейке). На одном из полюсов имеется крышечка, на другом – небольшой бугорок. Внутри яйцо заполнено множеством желточных крупнозернистых клеток. Один лентец выделяет ежедневно несколько - миллионов яиц.

Следует иметь в виду, что яйца встречающегося на Дальнем Востоке гельминта нанофиета очень похожи на яйца широкого лентеца, что может привести к ошибке в лабораторной практике. При тщательной микроскопии выявляются определенные различия, приведенные в табл. 5.1 и на рис. 5.3.

Таблица 5.1. Отличительные признаки яиц нанофиета и широкого лентеца (по Л. В. Филимоновой)

| Признаки | Нанофнет | Широкий лентец |

|---|---|---|

| Оболочка | Шероховатая | Гладкая |

| Крышечка | Более грубая | Более нежная |

| Отношение длины к ширине | 1,41–1,8 | 1,22–1,54 |

| Форма яиц | Более вытянутая | Более овальная |

| Толщина оболочки, мкм | Толще 2–3 | Тоньше 1–2 |

| Бугорок на полюсе | Более грубый и очень слабо выдается над поверхностью оболочки | Более выпуклый и у многих яиц один край его приподнят над поверхностью оболочки |

| Ширина бугорка, мкм | 5–10 | 3,5–6 |

Жизненный цикл.

Широкий лентец паразитирует в тонком кишечнике человека, собаки, кошки, свиньи и некоторых диких животных, питающихся рыбой.

Яйца выделяются с испражнениями и для дальнейшего развития должны попасть в водоем (рис. 5.4). Там в яйцах созревает личинка (корацидий) круглой формы, покрытая ресничками. Корацидии заглатываются пресноводными рачками – циклопами, а последние – рыбами. В теле рыб личинки (на этой стадии они называются плероцеркоиды) накапливаются в мышцах и внутренних органах, особенно в икре. Чаще всего заражены щуки, ерши, налимы, окунь.

Рис. 5.3. Различия в строении яиц широкого лентеца и нанофиета.

Строение бугорка яиц: а - нанофист; б - широкий лентец; 1 - оболочка; 2 - бугорок; 3 - желточная клетка (Л. В. Филимонова).

Плероцеркоиды (рис. 5.5) беловато-молочного цвета, длиной от 1 до 25 мм, имеют головку с ботриями. Тело не разделено на членики, но покрыто глубокими складками, лишено ресничек (ворсинок). Капсулы отсутствуют.

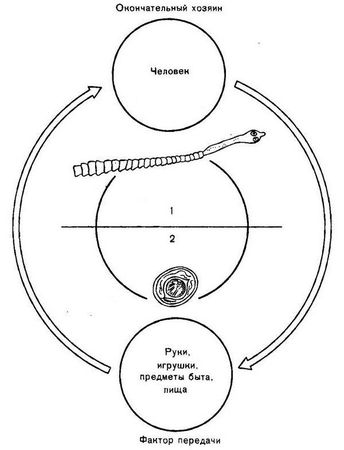

Рис. 5.4. Жизненный цикл широкого лентеца.

1 - половозрелая особь в организме окончательного хозяина; 2 - яйцо и вылупившаяся из него личинка в водоеме; 3 - личинка в теле циклопа; 4 - инвазионная личинка (плероцеркоид) в теле рыбы.

При употреблении в пищу недостаточно проваренной рыбы, малосольной икры, строганины личинки в кишечнике человека в течение 2 мес превращаются во взрослого лентеца. Длительность жизни паразита достигает 10 лет.

Человек может заражаться лентецом чаек (Diphyllobotrium dendriticum), плероцеркоиды которого обнаруживаются у лососевых, хариусных, корюшковых рыб, в частности в Приамурье.

Клиническая картина.

Широкий лентец – возбудитель болезни дифиллоботриоз а. Болезнь обычно протекает с нерезко выраженной симптоматикой: слабостью, головокружением, тошнотой, расстройством стула, болями в животе. У некоторых больных развивается анемия, сходная со злокачественной анемией Аддисона–Бирмера.

Диагноз.

Основан на обнаружении яиц широкого лентеца в кале. Наиболее эффективны методы Като и Калантарян. Нередко у больных с калом выделяются фрагменты стробилы лентеца, осмотр которых или опрос об их выделении также способствуют выявлению инвазированных (зараженных) лиц.

Профилактика.

Лабораторно обследуются рыбаки, работники речного транспорта, жители прибрежных поселков с обязательным лечением выявленных больных. Раз в 3 года исследуется рыба (по 15 экземпляров каждого вида) из естественных водоемов. Важно пропагандировать среди населения правила термической обработки рыбы: жарить пластованными кусками массой до 100 г не менее 25 минут или варить не менее 20 минут с момента закипания.

Большое значение имеют санитарное благоустройство населеных мест и речных судов и предотвращение загрязнения водоемов фекалиями.

Бычий цепень

Строение.

Бычий, или невооруженный, цепень (Taeniarhynchus saginatus) достигает в длину 5–6 м и более (рис. 5.6). Головка округлой формы, диаметром 1–2 мм, несет присоски (рис. 5.7). Тонкая шейка, являющаяся зоной роста цепня, переходит в тело, разделенное на множество (до 1000–2000) члеников.

Молодые членики, находящиеся в начальной части тела (стробилы), примерно квадратной формы, гермафродитные. Концевые зрелые членики содержат матку, которая состоит из срединного ствола с 18–36 боковыми ветвями с каждой стороны (см. рис. 5.7). В высушенном или просветленном препарате членика видно, что вся матка заполнена массой яиц - до 150 тысяч. Концевые членики по мере созревания отрываются от стробилы, благодаря своей активной подвижности они выползают из кишечника наружу. Несмотря на почти ежедневное отделение до 6–8 члеников и более, длина цепня не уменьшается, так как новые членики образуются в зоне роста. Срок жизни до 20 лет и более.

Яйца округлые или овальные, оболочка их тонкая, прозрачная, бесцветная. Внутри находится зародыш (онкосфера), окруженный двухконтурной поперечно исчерченной оболочкой желтовато-коричневого цвета. Зародыш имеет 3 ряда крючьев. У выделившихся яиц оболочка очень быстро разрушается. Поэтому при микроскопии обычно видны только онкосферы, иногда с остатками сморщенной или разорванной оболочки яйца (см рис. 5.2).

Жизненный цикл.

Бычий цепень паразитирует в тонком кишечнике человека (рис. 5.8). Членики выделяются с испражнениями или чаще активно выползают через задний проход. Часть яиц при разрушении члеников внутри или вне кишечника выделяется вместе с испражнениями.

При попадании члеников или испражнений в окружающую среду происходит массивное загрязнение онкосферами почвы, травы, сена, мест содержания скота, пастбищ. С загрязненным кормом онкосферы попадают в организм крупного рогатого скота, где оседают в мышцах, превращаясь в личинки (финны, или цистицерки). В районах Крайнего Севера цистицерки бычьего цепня развиваются в головном мозге северного оленя.

Финны размером до 0,5 см, белого цвета, пузырьковидные, заполнены прозрачной жидкостью, внутри просвечивает белой точкой головка, имеющая строение, как у взрослого цепня. В теле скота финны могут сохраняться до 1–2 лет, затем погибают.

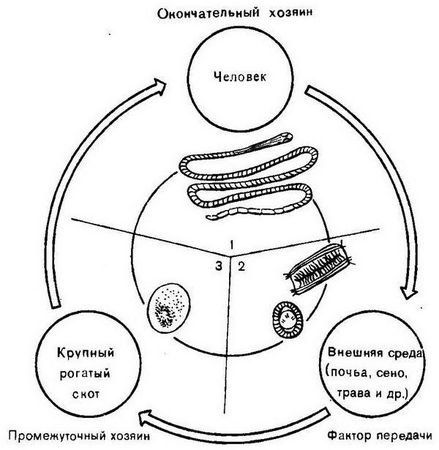

Рис. 5.8, Жизненный цикл бычьего цепня.

1 - половозрелая особь в организме окончательного хозяина, 2 - членики и онкосферы в окружающей среде; 3 - цистицерк (финна) в мышцах крупного рогатого скота.

Человек заражается при употреблении в пищу сырого или полусырого говяжьего мяса, содержащего финны (финнозное мясо). Финны могут оставаться живыми в шашлыке, недостаточно проваренном мясе, в строганине из слабомороженного мяса, в говяжьем фарше, который некоторые люди пробуют или едят сырым и т. д.

В тонком кишечнике человека головка финны выворачивается, прикрепляется к его стенке и через 3 мес превращается во взрослого половозрелого паразита.