Лечение. При лечении больных с пневмококковыми инфекциями необходимо помнить о росте устойчивости пневмококков к пенициллину – до 50 % от всех выделяющихся пневмококков, к тетрациклину и левомицетину – около 30 %. Помимо этого, в связи с быстротечным развитием заболевания (2–3 дня) времени на специальное определение чувствительности к антибиотикам, как правило, нет, и пациенты с тяжелыми инфекциями нередко погибают, несмотря на введение стандартных антибактериальных препаратов. Рекомендуется избегать применения макролидов, так как резистентность к ним постоянно повышается. Применяют цефалоспорины II–III поколения (цефиксим, цефотаксим и цефтриаксон).

Инфекционный мононуклеоз

Эпидемиология. Возбудитель болезни – вирус Эпштейна-Барра из группы герпеса, содержит ДНК, может длительное время персистировать в клетках в виде латентной инфекции.

Источник инфекции – больной человек и вирусоноситель. Входными воротами являются слизистые оболочки зева и носоглотки. Механизм передачи – воздушно-капельный, возможно контактное и водно-пищевое заражение, через предметы домашнего обихода. Имеются данные о переносе возбудителя при переливании крови, плазмы, некоторых парентеральных манипуляциях. Заражению способствуют скученность, пользование общей посудой, бельем, постелью.

Болеют в основном дети до 15 лет, преимущественно мальчики. Болезнь встречается круглый год, но чаще зимой и весной.

Клиника. Инкубационный период – 4-28 дней (чаще 7-10 дней), может удлиняться до 1–2 мес. Начало острое, температура повышается до 38–40 °C, появляются головные боли, боли в горле. Весь симитомокомилекс заболевания развивается к концу 1-й недели. Лихорадка продолжается от 2–3 дней до 3–4 недель. Одновременно с лихорадкой увеличиваются шейные регионарные лимфатические узлы (в виде цепочки), особенно расположенные по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Они почти безболезненны, плотноваты, эластичны, не спаяны между собой, с кожей и окружающими тканями, размером от мелкой горошины до грецкого ореха и крупнее. Кожа над ними не изменена, иногда вокруг них имеется отечность. Почти всегда увеличиваются и другие регионарные лимфатические узлы (затылочные, подмышечные, паховые, локтевые).

Отмечаются увеличение и отечность миндалин, язычка, заложенность носа, сдавленность голоса, затруднение носового дыхания. Гиперемия зева умеренно выражена, боль в горле незначительна. На миндалинах с первых дней болезни (иногда спустя 3–4 дня) появляются наложения беловато-желтоватого или грязно-серого цвета, легко снимающиеся, в виде островков и полосок, нередко покрывающих всю миндалину, держатся 5-10 дней.

Печень увеличивается с первых дней болезни, край ее заострен, уплотнен, слегка болезнен. Нормализуются размеры печени к концу месяца. Один из ранних симптомов – увеличение селезенки, которая максимально увеличивается к 4-10 дню заболевания.

К 3-4-й неделе болезни у всех больных нормализуется температура, исчезают воспалительные явления в глотке, заметно уменьшаются лимфатические узлы, селезенка и печень.

Период выздоровления может быть затяжным, с медленным улучшением самочувствия и субфебрильной температурой тела по вечерам, с небольшим увеличением размеров регионарных лимфатических узлов, печени.

В разгар болезни в общем анализе крови – лейкоцитоз, лимфоцитоз, плазматические клетки и атипичные мононуклеары, которые могут сохраняться до 3–6 мес. и более.

Лечение. Больных с тяжелой формой болезни и осложнениями госпитализируют в инфекционное отделение. Длительность госпитализации определяется состоянием больного.

Специфического лечения нет. Показаны постельный режим, диета, десенсибилизирующие средства, витамины. При наличии ангины – полоскания антисептическими растворами, антибиотики (бензилпенициллин, ампициллин, оксациллина натриевая соль) в обычных дозах.

Вирусный гепатит

Эпидемиология. Выделяют 5 основных этиологически самостоятельных вирусных гепатитов: А, В, D (дельта), С, Е. Все вирусы устойчивы во внешней среде, не обладают летучестью.

Вирусные гепатиты А и Е – типичные кишечные инфекции, основной механизм передачи – фекально-оральный, который может реализоваться контактно-бытовым, пищевым, водным путями. Для гепатитов В, D, С основной механизм передачи – парентеральный, реализуется следующими путями: через кровь (при переливании инфицированной крови или ее препаратов, использовании плохо стерилизованных шприцев, игл, режущих инструментов, при скарификациях, татуировках, оперативных вмешательствах, лечении зубов); контактно-бытовым (через зубные щетки, игрушки, маникюрные принадлежности, бритву, посуду, полотенце и др.); половым путем при сексуальном контакте; трансплацентарным.

HbsAg-австралийский антиген – основной маркер гепатита В, который обнаруживается практически во всех биологических средах организма (крови, семени, слюне, желчи, моче, слезах, грудном молоке).

Клиника. Клинические проявления всех этиологических форм идентичны. При типичном течении болезни выделяют 4 периода: инкубационный, преджелтушный, желтушный, реконвалесценции (выздоровления).

Характерными клиническими признаками вирусных гепатитов в преджелтушном периоде являются: синдром интоксикации, диспепсические явления; болезненность, увеличение, уплотнение печени; за 1–2 дня до появления желтухи изменение цвета мочи и кала (темная моча, обесцвеченный кал). Желтуха сначала появляется на склерах, мягком небе, а затем желтеет кожа.

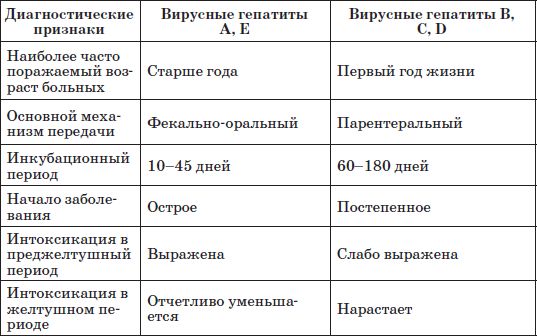

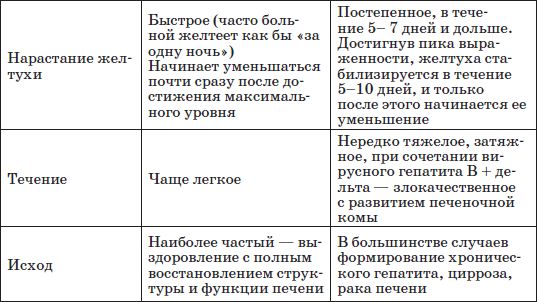

В то же время вирусные гепатиты имеют ряд различий, которые приводятся в таблице.

Течение вирусных гепатитов может быть легким, средней тяжести, тяжелым и даже злокачественным с развитием печеночной комы. При оценке степени тяжести принимают во внимание степень выраженности общей интоксикации, желтухи, а также результаты биохимических исследований.

Легкое течение характерно для гепатитов А, Е, тяжелое – для гепатитов В, С.

Таблица 27

Дифференциально-диагностические признаки вирусных гепатитов

При постановке диагноза используют результаты определения в сыворотке крови специфических маркеров, трансаминаз, количества билирубина и его фракций, желчных пигментов в моче.

Лечение. Независимо от формы вирусного гепатита необходима госпитализация ребенка. Лечение вирусных гепатитов включает рациональный двигательный режим, лечебное питание, обильное питье, желчегонные препараты (магния сульфат, аллахол, холензим), гепатопротекторы (эссенциале, легален, корсил), поливитамины.

Ребенок должен есть 4–6 раз в день. Из питания больного исключают жирную пищу (жирное мясо, жареный картофель, жирные супы и пирожки, мясные бульоны), ограничивают потребление масла. Запрещаются консервы, маринады, копчености. Не рекомендуются пряности, острая пища, горох, бобы. Из сладостей не разрешаются шоколад, шоколадные конфеты, орехи, халва, взбитые сливки, мороженое, кремовые пирожные и торты. Рекомендуются творог, овощи, фрукты, каши, кисели, компоты, рыба и мясо в вареном виде.

После завершения острого периода все дети подлежат диспансерному наблюдению. Школьники освобождаются от занятий физкультурой на 3–6 мес., а от занятий спортом – на 6-12 мес. В течение этих сроков разрешаются занятия ЛФК.

Острые кишечные инфекции

Эпидемиология. Все острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей можно разделить на две основные группы: 1) ОКИ бактериальной природы, вызываемые патогенными (дизентерия, сальмонеллез, холера, иерсиниоз и др.) и условно-патогенными микроорганизмами (клебсиеллой, протеем, клостридиями, синегнойной палочкой и др.); 2) вирусные диареи (вызываются вирусами ЭКХО, Коксаки, ротавирусами, аденовирусами и др.).

Возбудители ОКИ устойчивы во внешней среде, не обладают летучестью, хорошо переносят воздействие низких температур, сохраняются при высушивании, длительно остаются жизнеспособными при комнатной температуре на предметах ухода, игрушках, белье, посуде, быстро размножаются в продуктах питания.

Механизм передачи ОКИ – фекально-оральный, который реализуется контактно-бытовым, пищевым, водным путем передачи.

Клиника. ОКИ – группа заболеваний, основными клиническими проявлениями которых являются симптомы диспепсии, интоксикации и обезвоживания. Инкубационный период от нескольких часов до 7 дней. Начало заболевания, как правило, острое. Исключением являются поражения стафилококковой этиологии, которые могут начинаться постепенно, симулируя функциональные расстройства пищеварения. Каждой кишечной инфекции свойственно большое разнообразие форм. Клиническая картина изменяется в зависимости от того, какие отделы желудочно-кишечного тракта вовлечены в патологический процесс наряду с теми, которые обязательно поражаются при данной инфекции.

Все ОКИ, независимо от этиологии, клинически проявляются тремя основными синдромами.

Синдром интоксикации характеризуется повышением температуры; недомоганием, слабостью, вялостью; бледносерым цветом кожных покровов, нередко с "мраморным рисунком"; снижением аппетита вплоть до анорексии.

Диспепсический синдром проявляется болью в животе, тенезмами (болезненные ложные позывы на дефекацию); урчанием по ходу кишечника, метеоризмом; тошнотой, рвотой, диареей (частый, жидкий стул с патологическими примесями).