Всего за 69.9 руб. Купить полную версию

• минеральная плотность костной ткани (МПК или bone mineral density – BMD) – обычно оценивается количество минерализованной костной ткани в сканируемой площади (в г/см2).

В современной клинической практике индивидуальная МПК сравнивается с референсной базой данных. Из-за различных методов измерения в зависимости от различной аппаратуры наиболее приемлемым способом оценки МПКТ является использование Т– и Z-критериев [2].

Т-критерий представляет собой количество стандартных отклонений (SD) выше или ниже среднего показателя пика костной массы молодых женщин. Т-критерий уменьшается параллельно с постепенным снижением костной массы при увеличении возраста.

Z-критерий представляет собой количество стандартных отклонений от среднего показателя для лиц аналогичного возраста.

Диагностика остеопении и остеопороза в соответствии с рекомендациями ВОЗ проводится по следующим критериям (1994 г):

1) Нормальные значения МПК – показатели Т-критерия от +2,5 до -1 SD от пиковой костной массы.

2) Остеопения (снижение костной массы) – показатели Т-критерия от -1 до -2,5 SD.

3) Остеопороз – минеральная плотность костной ткани снижена не менее чем на 2,5 SD по сравнению со средним значением этого показателя в период возрастного "пика" костной массы у женщин (Т-критерий ниже -2,5 SD).

4) Выраженный (тяжелый) остеопороз – МПК снижена более чем на 2,5 SD по отношению к средней МПК у молодых здоровых женщин, с наличием в анамнезе одного и более переломов.

До настоящего времени классификация остеопороза по ВОЗ не пересмотрена, но в 2009 году Международное общество по клинической денситометрии предложило новую интерпретацию результатов денситометрии по Т– и Z-критериям. Приведем некоторые из них [2].

Оценка МПК у женщин в пери– и постменопаузальном периодах проводится по Т-критерию. У женщин до наступления менопаузы предпочтительнее использовать Z-критерий.

Для определения МПК и диагностики остеопороза необходимо использовать область шейки бедра и весь проксимальный отдел бедренной кости (total hip), выбирая для диагноза наименьший показатель Т-критерия. Другие регионы интереса, включая область Варда и большой вертел, не должны использоваться для диагностики.

Рекомендовано проводить оценку МПК не чаще одного раза в год, мониторинг изменений оценивать в разных отделах скелета и по "худшему" показателю Т-критерия.

3. Основные режимы и препараты для гормональной заместительной терапии в пери– и постменопаузе

Основные типы препаратов для ГЗТ

• Препараты, содержащие эстрогены (монотерапия).

• Комбинация эстрогенов с прогестагенами в различных режимах (циклическом или непрерывном).

• Комбинация эстрогенов с андрогенами.

• Монотерапия прогестагенами или андрогенами (используется редко).

Способы введения препаратов для ГЗТ

• Пероральный.

• Трансдермальный.

• Интравагинальный.

• Внутриматочный.

• Внутримышечный.

При выборе лекарственной формы и способа введения учитываются: цели ГЗТ для конкретной пациентки, наличие сопутствующих заболеваний (патологии желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, артериальная гипертензия, гипертриглицеридемия, курение), удобство для пациентки, способность придерживаться определенной схемы применения.

Факторы , определяющие выбор препарата для ГЗТ

1. Наличие или отсутствие матки

• При удаленной матке возможна монотерапия эстрогенами.

• При интактной матке всегда назначается комбинированная терапия: эстрогены в сочетании с прогестагенами или тиболон (в постменопаузе).

2. Период климактерия

• В перименопаузе – циклические схемы.

• В постменопаузе – непрерывная схема.

3. Сопутствующие заболеваний и цель терапии – определяют выбор лекарственной формы (гель, таблетки, пластырь) и вид гестагена.

Таким образом, выбор гормональной терапии зависит от различных индивидуальных факторов, включающих тяжесть клинических проявлений, особенности анамнеза, наличия сопутствующей экстрагенитальной патологии. Терапия должна быть комплексной, назначаться после полного клинико-лабораторного обследования пациенток с учетом возможных противопоказаний, в дальнейшем необходимо проводить динамическое наблюдение за данным контингентом больных.

Дозы гормонов для заместительной терапии подбираются в соответствии с принципом: "Так много, как необходимо, так мало, как только возможно"

Минимальные эффективные дозы подбираются индивидуально и должны обеспечивать:

• Купирование климактерических жалоб и симптомов урогенитальной атрофии.

• Стабильность цикла, отсутствие межменструальных кровотечений (циклическая ГЗТ) или аменорею (непрерывная ГЗТ).

• Антиостеопоротический эффект (в комплексной терапии).

Показания для парентерального введения эстрогенов при ГЗТ

• Заболевания печени, поджелудочной железы.

• Расстройства коагуляции, высокий риск венозного тромбоза.

• Г ипертриглицеридемия.

• Гипертензия.

• Гиперинсулинемия.

• Повышенный риск холелитиаза.

• Курение.

• Мигренозные головные боли.

• Для повышения приемлемости ГЗТ.

Известно, что при трансдермальном применении эстрогенов удается избежать метаболизма при "первом прохождении" через печень и тонкий кишечник. При пероральном введении эстрогены абсорбируются в портальной системе и проходят через печень до попадания в систему кровообращения. При трансдермальном пути введения эстрогены непосредственно попадают в кровяное русло подкожной ткани и распределяются в организме прежде, чем произойдет метаболизм в печени.

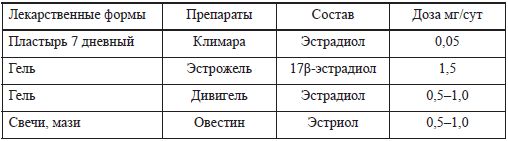

Таблица 2 Эстрогенные препараты для парентерального введения

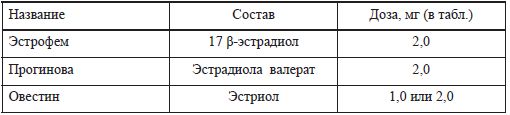

Таблица 3 Пероральные эстрогенные препараты для ГЗТ

Именно поэтому трансдермальный путь введения имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с пероральным. При этом применение эстрогенсодержащих гелей (эстрожель, дивигель) является более предпочтительным (возможность дозирования, отсутствие кожных реакций) по сравнению с пластырями. С 2008 года Тиболон ("Ливиал") относится к группе "Другие эстрогены".

Классификация прогестагенов (входящих в состав препаратов для ГЗТ, применяющихся в России)

Прогестерон и прогестерон-подобные соединения

1. Натуральные: микронизированный прогестерон (утрожестан).

2. Синтетические:

• Дидрогестерон (дюфастон).

• Производные прегнана (медроксипрогестерона ацетат (МПА), ципротерона ацетат).

Производные 19-нортестостерона [30]

1. Этинилированные

• Эстран-дериваты: норэтистерон, линестренол.

• Гонан-дериваты (13-этилгонаны): левоноргестрел.

2. Неэтинилированные: диеногест, дроспиренон.

Дроспиренон – гестаген, обладающий антиминералкортикоидным и антиандрогенным эффектами.

Прогестагены в составе ГЗТ

• Женщинам с интактной маткой, получающим эстрогены, необходимо добавлять прогестагены для защиты эндометрия. Прогестагены защищают эндометрий от пролиферативного влияния эстрогенов. Даже при назначении низких и ультранизких доз эстрогенов добавление прогестагенов при наличии матки является обязательным.

• При циклическом режиме ЗГТ прогестагены должны добавляться каждый месяц в адекватной дозе в течение 10–14 дней.

Таблица 4 Комбинированные эстроген-гестагенные препараты для циклической ГЗТ