Для максимального усвоения пищевых веществ важен также правильный режим питания: регулярный прием пищи в установленное время и распределение суточного рациона питания по отдельным приемам пищи в течение дня. Больной СД должен употреблять пищу 5–6 раз в сутки. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3–4 ч в дневное время и 9–1 ч в ночное. В этом случае вырабатывается условной рефлекс, и в установленное время выделяется наиболее активный желудочный сок, богатый ферментами, благодаря чему пища хорошо переваривается и усваивается организмом.

Калорийность пищи

Больной диабетом, имеющий нормальный вес, не получающий инсулин или другие противодиабетические лекарства, не страдающий другими болезнями, должен обращать внимание не только на то, какой продукт принимается, но и на количество поступающих с ним энергии, т. е. обращать внимание на калорийность (энергетическую ценность) рациона и его химический состав (количество в нем белков, жиров, углеводов и других элементов – минеральных веществ, витаминов). Суточный рацион должен включать в любом возрасте 50–55 % углеводов, 30 % жиров, 15–20 % белков.

Оптимальная потребность в калориях для детей рассчитываем по формуле:

1000 + 100 × n ,

где n – возраст ребенка (в годах).

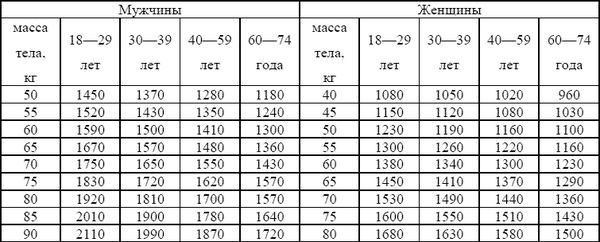

Оптимальная потребность в калориях для взрослых показана в табл. 1. Необходимо употреблять с пищей столько калорий, сколько их тратится на различные виды деятельности. Суточные энергозатраты складываются из энергии основного обмена: энергии действия пищи; энергии, затрачиваемой на нервно-мышечную деятельность человека. Основной обмен – это показатель интенсивности энергетического обмена в состоянии покоя, натощак и в условиях комнатной температуры воздуха не менее чем через 14 ч после приема пищи. Эта энергия расходуется на работу внутренних органов (сердца, почек, легких, желудочно-кишечного тракта) и мышц. Основной обмен зависит от массы тела, роста, возраста, пола и колеблется в пределах 1000–2000 ккал, в среднем составляя 1700 ккал у мужчин и 1400 – у женщин.

Действие пищи

При употреблении углеводов это действие составляет 10–20 % от основного обмена, белков – 40 %. Жиры тормозят основной обмен. При расчете суточного рациона важно учитывать энергозатраты, обусловленные интенсивностью труда при различных видах профессиональной деятельности. В зависимости от характера труда взрослое трудоспособное население делят на пять групп.

1-я группа включает лиц преимущественно умственного труда. Их суточные энергозатраты составляют от 2200 до 2800 ккал.

2-я группа – лица, занятые легким физическим трудом или преимущественно умственным трудом, но связанным с незначительными физическими усилиями, их энергозатраты от 2350 до 3000 ккал.

3-ю группу составляют работники среднего по тяжести труда. Их энергозатраты 2500–3200 ккал.

4-я группа – работники тяжелого физического труда. Их энергозатраты составляют 2900–3700 ккал.

5-я группа – категория людей, занятых очень тяжелым физическим трудом. Их энергозатраты наиболее велики – 3900–4300 ккал.

Для лиц пенсионного возраста энергетическая потребность составляет от 1800 до 2300 ккал.

Средняя энергетическая потребность беременных – 2900 ккал, кормящих матерей – 3200 ккал.

Энергетическая ценность суточного рациона в северных районах должна быть на 10–15 % выше, а в южных – на 5 % ниже, чем в центральных.

Важно учитывать и энергозатраты, обусловленные выполнением различных физических нагрузок. Это можно сделать по табл. 2, которая приводится в приложении.

Определив необходимую суточную энергетическую потребность, можно рассчитать потребляемые продукты в соответствии с табл. 3 приложения, где указано количество продуктов (в г), готовых к кулинарной обработке (т. е. без костей, сухожилий, кожуры), а процент отходов при обработке продуктов приводится в табл. 4.

Для более удобного подсчета продуктов при составлении меню полезно воспользоваться табл. 5 "Состав и энергетическая ценность пищевых продуктов".

Чтобы разнообразить рацион питания, рекомендуется пользоваться данными табл. 6 (взаимозаменяемость продуктов) и табл.№ 7 (по группам). Взаимозаменяемость продуктов осуществляется только в соответствующей группе (I, II, III группа) с указанным коэффициентом. Хлеб, крупы, макаронные изделия можно заменить на картофель в тройном размере, т. е. если в дневном рационе присутствует, например, 100 г хлеба, можно употребить 440 г картофеля (100 г × 3 + 140 г = 440 г). Для замены молока на мясо используется коэффициент 5 и т. д. Соотношение в рационе питания белков, жиров и углеводов составляет 1: 0,75: 4,0. При этом на белки животного происхождения должно приходиться не менее 50–60 % всех белков, а на растительные жиры не менее 30 % их общего количества. Организм должен получать около 80 % углеводов в виде медленнопереваримых сложных углеводов и только 20 % – в виде сахаров. При разнообразном питании смешанной пищей, состоящей из продуктов животного и растительного происхождения, потребность организма в минеральных веществах и витаминах обычно удовлетворяется. Но в зимний и весенние периоды ввиду ограничения потребления овощей, фруктов и ягод необходимо использовать витаминные препараты (поливитамины): C, B1, B2, PP, A и др.

При режиме питания по калорийности пища распределяется так, чтобы на первый завтрак (7–8 ч) приходилось 30 %, на второй завтрак (11–12 ч) – 10 %, на обед (13–14 ч) – 40 %; полдник (16–17 ч) – 5 %, ужин (19–20 ч) – 15 %. Ужинать надо не позднее чем за 2 ч до сна. Если по каким-либо причинам основное количество пищи приходится на обед, то в этих случаях можно рекомендовать такую раскладку рациона: завтрак – 35 %, второй завтрак – 15 %, ужин (поздний обед) – 40 % и второй ужин – 10 %.

Величина основного энергетического обмена в сутки

Таблица 3. Величина основного энергетического обмена в сутки

Глава 4 Особенности питания при инсулинзависимом сахарном диабете (СД I типа)

Основная задача при лечении СД I типа – это нормализация углеводного обмена, так как гипергликемия имеет главное значение в механизме развития сосудистых осложнений.

Принципы диетотерапии сахарного диабета I типа

1. Энергоценность рациона и содержание в нем пищевых веществ должны быть близки к физиологическим нормам питания здорового человека с учетом пола, возраста, степени физической активности (характера труда, домашней работы, физкультуры и др.) и других факторов.

2. Потребление белка должно соответствовать нормам питания или несколько превышать их и составлять в среднем 1–1,2 г на 1 кг нормальной массы тела. Из общего количества белка в рационе должно быть около 55 % белка животного происхождения. При возникновении признаков диабетической нефропатии – в моче появляется белок (суточные потери белка с мочой – до 300 мг) – рекомендуется ограничить потребление белка до 1 г на 1 кг массы тела, а на стадии протеинурии – до 0,7–0,8.

3. В рационе ограничивают количество сахара и содержащих его продуктов, богатых глюкозой сладких фруктов и ягод, меда. Однако в диете не следует уменьшать по сравнению с физиологическими нормами питания общее содержание углеводов, недостаток которых может привести к расходу гликогена печени, образованию глюкозы из жиров и белков с накоплением в крови продуктов их неполного окисления. Поэтому в диете больного углеводы должны обеспечивать, как и в рациональном (здоровом) питании, около 55 % суточной энергоценности рациона. Недопустимо увеличение в рационе доли жиров за счет углеводов. Вредно и бесконтрольное избыточное потребление углеводов, ведущее к гипергликемии. Количество углеводов в диете уменьшают (одновременно с ограничением потребления жиров) в случае сочетания диабета с ожирением, чтобы снизить массу тела.

4. Необходимо повышенное употребление пищевых волокон путем включения их источников (хлеб из муки грубого помола, крупы с сохранением оболочек, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, орехи) в каждый основной прием пищи. Эти волокна замедляют всасывание глюкозы в крови, тем самым уменьшается потребность больного в инсулине. Например, при одинаковом содержании углеводов в яблоках, яблочном пюре и соке количество инсулина, необходимого для усвоения углеводов, будет минимальным при потреблении богатых пищевыми волокнами яблок, большим – после яблочного пюре и максимальным – после питья осветленного сока, в котором эти волокна практически отсутствуют. При достаточном содержании в диете указанных продуктов, богатых пищевыми волокнами, нет необходимости специально включить в питание пшеничные отруби или препараты пищевых волокон, если только больной СД не страдает функциональными запорами. Количественное потребление пищевых волокон при СД должно быть на уровне, рекомендуемом для здорового (рационального) питания.

5. Потребление жиров должно обеспечивать около 30 % суточной потребности в энергии, причем около 10 % – за счет полунасыщенных жирных кислот, менее 10 % – насыщенных жирных кислот и несколько более 10 % – мононенасыщенных жирных кислот. При возникновении нарушений липидного обмена изменения жирового состава должны быть такими же, как при СД II типа (см. далее).